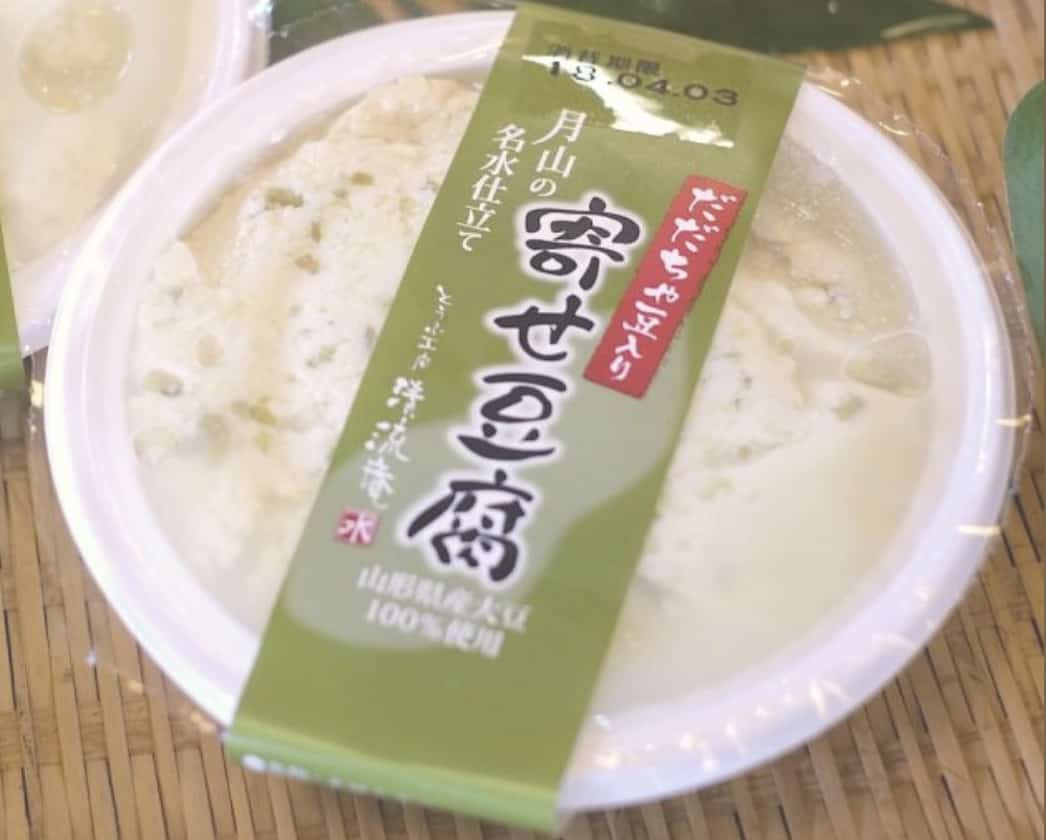

シンプル豆腐づくりに凝っています。スーパーでみる四角い豆腐として固める豆腐の普通の姿、沖縄琉球で〈ゆしどうふ〉、大和言葉の〈寄せ豆腐/よせどうふ〉です。

これは「住吉屋」さんの寄せ豆腐

あまりにも簡単で、とても美味しいので、豆腐屋さんが潰れるのじゃないかと心配になるほどです。

これも以前書いた「紙作り」と同じで、学校にきてティーチする先生たちや、私が知っている紙づくりに堪能な人の話によると

「かなり複雑な工程を微妙な調整の中で作成して、やっと紙ができるんだ」

ということになのですけど、実は信じられないほど簡単に紙ができることを紹介しました⇩

それと同じで、人間が豆腐づくりをはじめた時はとてもシンプルだったものを、専門の豆腐屋さんとか工場などが手掛けてコストや旨みを複雑・微妙な調整が出てきたのでしょう。

子どもたちに伝えたいのは、そういう複雑難解なものではなく、人間がその過程・工程を発見した時の楽しさ・面白さ、感動です。それが大きかったから、いろいろな人たちにそれを伝えてきた、伝わっていったわけです。

簡単豆腐づくりを〈たのしい教育メールマガジン〉で紹介したところ、「これは簡単ですね」と、いろいろな人たちが真似てくれました。その元ネタは『月刊たのしい授業』でした。

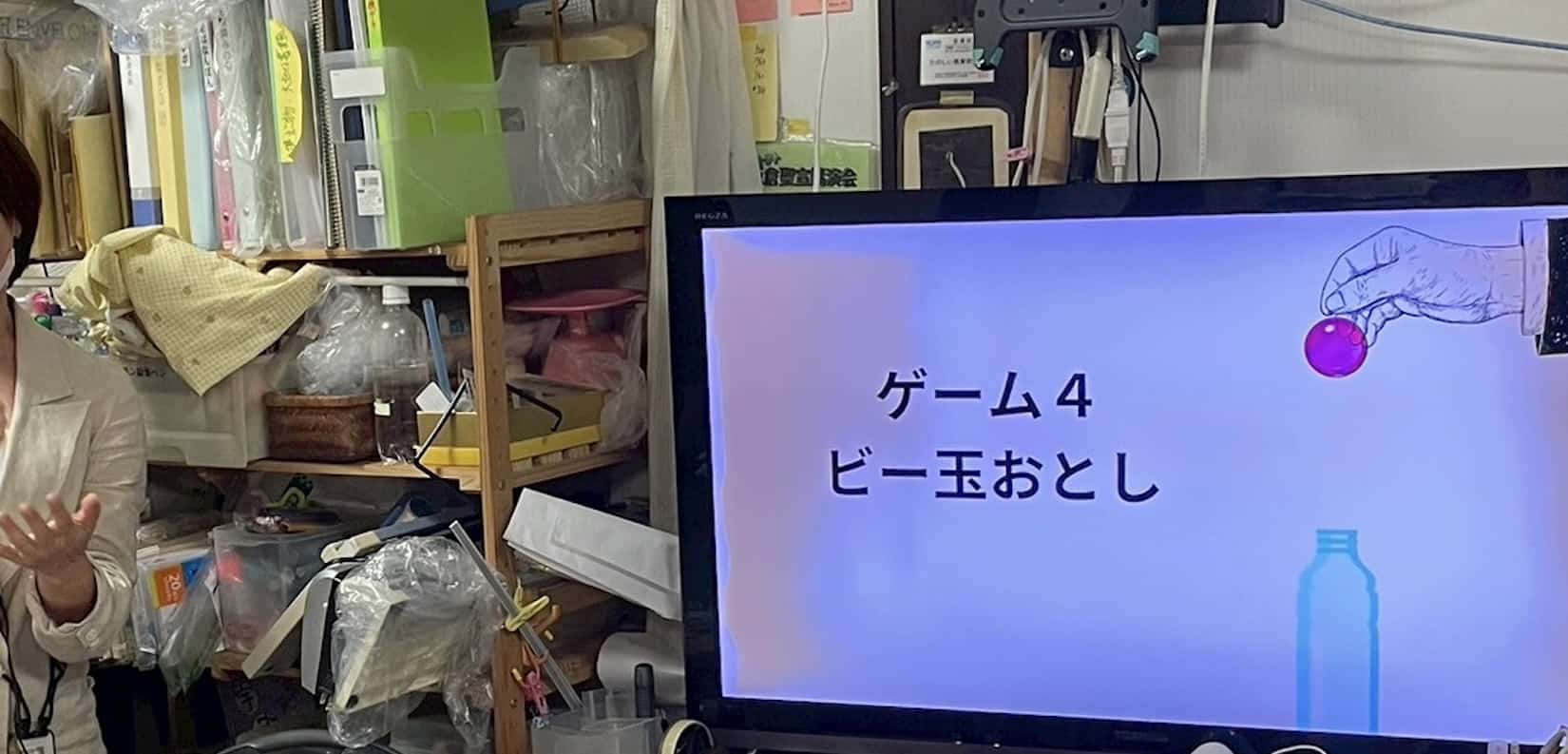

紹介しつつも「微妙な温度調整が本当に必要なのか」と気になって、その後、ある方法を試してみました。

「ニガリと豆乳をまぜたものを火にかける」⇨「沸騰をはじめたら火を止める」

の2工程です。

できるんです、〈寄せ豆腐・ゆしどうふ〉が。

私はすでに10回以上作っているのですけど、失敗なしです。

次回、写真でおとどけしましょう。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!