仮説と予想/読者の方からの質問に答えて@仮説実験授業の認識論

東北で先生をしている方から「仮説実験といったり、予想実験といったりするけれど、自分の頭でうまく整理できません」というたよりが届きました。仮説実験授業をしている方たちでも、仮説と予想の違いがはっきりしていない方がいるでしょう、私もはじめの頃はそうでした。

いくつかの説明を読むと「予想と仮説は明確に違う」と書いてあるものもあります、でもそれには異議ありです。

仮説はまだ証明された理論や法則に至ってないというわけなので、予想ということもできるでしょう。

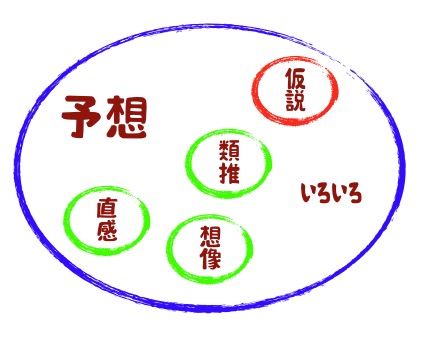

人間がものごとを予想する時にはいろいろな考え方が頭をかけめぐります。

直感でそう予想したり、類推したり、自由に想像を広げたり etc.

そういう中で、あることを説明するために〈仮の理論や法則〉を組み立てて、それを元にして考えをすすめる、たとえば「どの動物の親も子どもが一番大切である」という仮の法則を立てて、「だとすると親バトがこの木に戻ってくるだろう」と予想するような方法が「仮説を元にした予想」です。

なので仮説というのは、仮の説と呼ばず「仮に打ち立てた理論や法則」とみた方がよいでしょう。

現在の科学にもたくさんの仮説があります。

・ダークマター仮説:直接観測できない物質が宇宙の約85%を占めている

・多重宇宙・マルチバース仮説:宇宙は我々の住む一つの宇宙だけでなく、無数の宇宙が存在する可能性があるという仮説

それらは実証されていないので、仮説(仮の理論・法則)なのです。

フロイトは〈夢〉というのは抑圧された欲望を表現する手段だと考え、夢判断という手法を組み立てました。けれどそれは科学的に検証されていないフロイトの仮の理論です、つまりフロイトの予想だと言ってよいでしょう。

私たちが子どもたちに「予想をたててみてください」と語る時には、直感でもいいし、類推するのもいいし、自分なりの「仮の理論や法則/仮説」を立てて、それをもとに考えてみてもいいという、とても広い意味で投げかけているわけです。

「では70度のお湯と50度の牛乳をまぜると何度になるか、仮説を立てて実験してみましょう」という時には、そうではありません。

たとえばAくんは「二つの違う温度の物質が混ざると、ちょうど真ん中の温度になる」という仮説を立てて予想を立てる。

Bくんは「物の重さ、密度と温度の三つを計算して解く必要がある」という仮の説をたてて予想する。

そういう段階を求めているわけです。

予想して実験しましょう、という場合には、気軽に類推してもよいし、仮説(仮の理論・法則)を立てて、それをもとに考えをすすめてもよい、そういうことです。

ちなみに私は依頼された授業・講座やこのサイトには「仮説を立てて実験しましょう」という言葉は使わず「予想実験」とか「予想チャレンジ」というような表現をしています。もしも数時間連続で授業することができたら、後半には「そろそろ仮説が立ってきた人もいるかもしれませんね」というように話すこともあるでしょう。

仮説実験授業は、一つひとつの問題に仮説を立てさせながらすすめる授業だというわけではありません。

あくまで一つひとつの問題に「予想」を立ててもらいながらすすめるのです。

仮説実験授業にはたくさんの授業書がありますから、すべてそうだといえないのですけど、基本的には〈予想⇨実験〉の流れの中で、ある理論についての仮説がはっきりしてくる。そしてその仮説は正しいのだろうか、というように展開していくスタイルだと考えていた方がよいでしょう。

違う理解の方もいるかもしれませんけど、仮説実験授業を四十年くらいたのしんできた私の、今の結論です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

みごとな黄金色の夕焼け空の反対側の空はパステルの紫からオレンジのグラデーションでした/心ときめく散歩

久しぶりの場所を夕暮れ時に合わせて歩いていたら、素晴らしい黄金(おうごん)色が空をかざって、足をとめてみとれてしまいました。

空は全体が澄み渡り、反対側をみると、パステルの紫からオレンジのグラデーションでした。

すばらしい色です。

ちょうど、昼と夜の長さが半分になる〈秋分〉の頃です、これからしだいに昼が短く夜の時間が長くなる。

大好きな秋がやってきます。

ところで、寝転んで空をじっと眺めていたことはありますか?

長くそうやっていると、空と自分が位置逆転して、空がずっと下の方に見えてしまうことがあります。

こんな感じです、地上に張り付いている自分がずっと上で、気をゆるすと雲のところまで落下してしまうのではないかと考えたりしてヒヤヒヤします。

考えてみると、それは子どもの頃でした。

もう一度、あの体験をしたくなりました。

自然の中を散歩していて心が動かされないことは一度もありません。

これから涼しくなってきます、みなさんもぜひ外を歩いてみてください。

何かみつけたら、ぜひ私にもわけてくださいね。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

科学はたのしい@板倉聖宣の発想

30年あたり前から仲間たちと協力して、板倉聖宣先生(たのしい教育研究所 初期から支援者/仮説実験授業研究会初代代表/元文科省教育研究所室長/元日本科学史学会会長)が語ったものを文字起こししたり、ガリ本など手に入る紙媒体をデジタル化して分類保存する作業をはじめました。

ザラ紙を筆頭に劣化が激しくなってきます。デジタル化しておくと、半永久的に保存できるだけでなく、場所をとらないということ、検索が瞬時にできるということ、大量の資料をどんどんながめることができることなど、そのアイディアは今でも〈すばらしい発想と行動だった〉と思っています。

今回はデジタル化した資料を元に〈たのしい教育メールマガジン〉の初期に紹介したものから、切り取ってみましょう。

板倉先生が1991年2月3日、愛知県での講演「女性のための科学」というタイトルで語った中から、個人情報や、特定の誰が傷つく可能性がある内容を避けて〈いっきゅう文責〉として掲載します。

板倉

10年前くらいに、子どもの教育に関心があるお母さん方の前でお話をしたことがあります。今日も比較的そういう方がおおいのではないでしょうか。

そういう方々の中に「私はいまさら科学に強くならないくていい。でも子ども達はこれから科学の時代に生きるのだから科学に強くなってほしい」という感じの人が多いのが、私は気になります。

それは「私は人参が嫌いだけれど、子どもには人参を食べて欲しい」というのと同じですね(笑)。

「ちょっと食べてみなさいよ、私は嫌いだけど…」とか「私は嫌いになっちゃったんだけど、あんたは食べたらどう?」と軽く言うならいいけど、あんまり強くいったらおかしいでしょ。

だって「それならお母さんだって人参食べてよ」ってなりますからね。

お母さんたちが「私は今さら科学なんて勉強したくない」というとき、その理由は2つあります。

「今からじゃもう遅い」という事。

もう一つは「もともと科学なんておもしろくないものだから、だからイヤだ」という事。これは後ろの方が大部分ですね。

しかし実は「お母さんはもう年だから科学は勉強できない」というのも言い訳で、「科学なんてあんなにイヤなものはない。やっと学校を出て、それを勉強しなくてすんだ」と思っているようです。

そのイヤな科学をを子どもには押し付ける。私は「自分がイヤな事を子どもにやらせる」という事は推奨致しません。

科学は嫌いというお母さんが「子どもには科学を好きになって欲しい」と考えるのは「科学が出世の手段、儲けの手段」だからと考えている事になりますね。

私はそうではなく、科学という者はとてもたのしいものだから子ども達に伝えたいのです。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!