〈たのしい教育メールマガジン〉の映画の章には現在公開中の作品やDVD、Amazonプライム・Netflixほか、YouTubeで無料公開されている作品を紹介しています。

無料公開されている作品はけっこうたくさんあります。

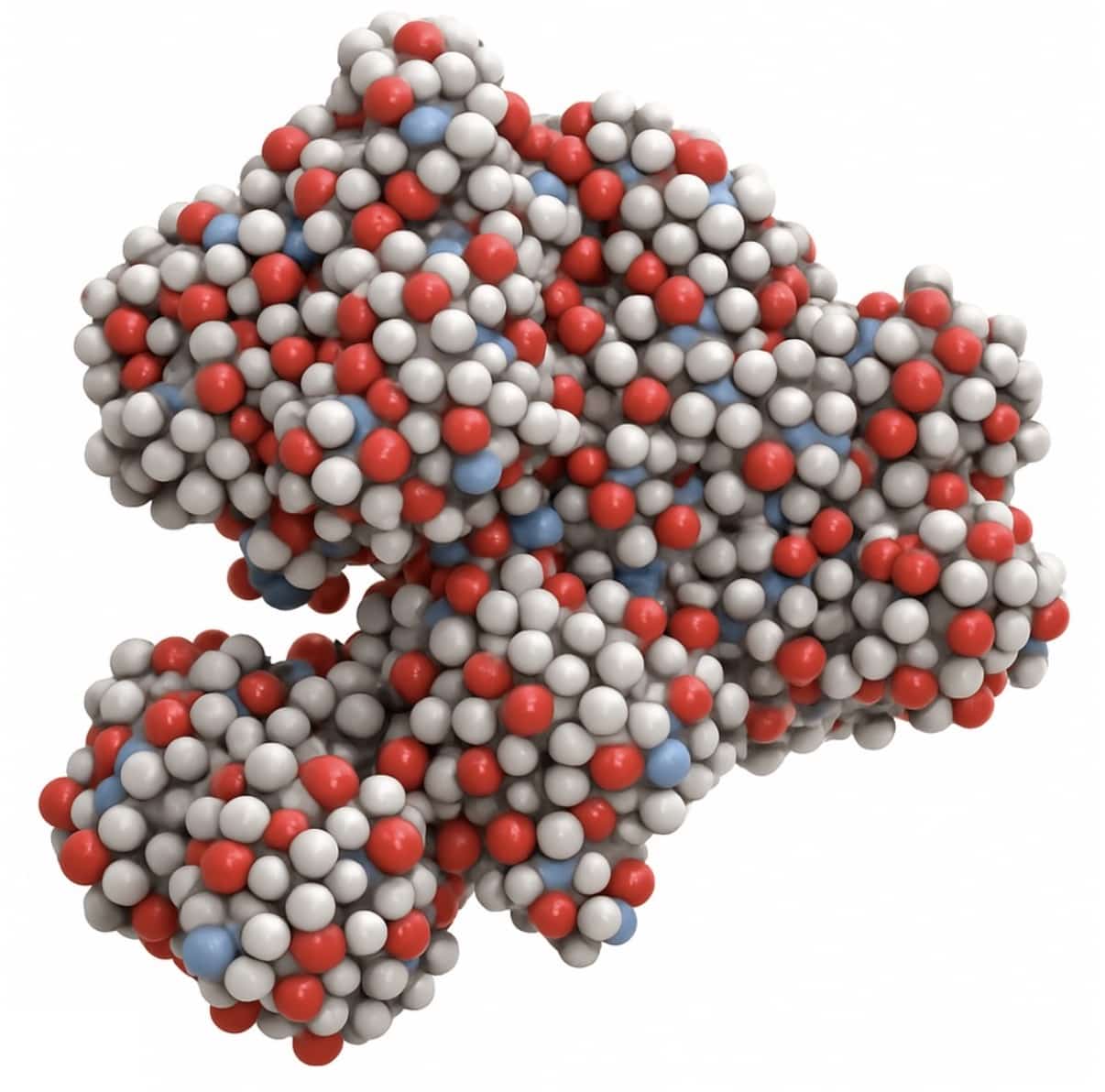

「攻殻機動隊」というSFアニメをご存知でしょうか、ハリウッドで実写化されたこともある名作です。

士郎正宗のマンガで、今でも色褪せない面白さです。

最近、テレビシリーズがスタートしたようで、その一作目が無料公開されています。

人体と電脳が融合した社会で、犯罪者を追う公安9課の活躍を草薙素子の割役を中心に描いた作品です。

〈たのしい教育メールマガジン〉で書いていないので、ここで紹介します。

未来のサイバー空間の様子を味わってみませんか。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!