先日、野山を歩いていると不思議な場面に出会った。これはツチイナゴ(バッタファミリー)かなぁ。タイワンツチイナゴの幼虫なのかもしれません。

松の葉を器用に手で押さえて、もぐもぐと表皮を食べていました。

人間がお菓子のポッキーを食べるみたいで、とても可愛い姿にみえました。

表皮だけかじり取るように食べているのは、次第に自分の下のほうに松葉が降りていくことでわかります。

まさに一心不乱に食べています。

イナゴは「稲子」と書くこともあるくらいで、イネ科(イネファミリー)の植物を食べると言われていて、「松葉を食べる」と書いた文章に出会ったことはありません。

実は松の葉も食べるんですね、まさかこの子だけが松の葉を食べるわけではないだろうから。

周りにはイネファミリーの植物がいろいろあるので、食べ物がなくて松葉に手を出したわけではないでしょう。

時間ができたら、イナゴをしばらく育ててみたいと思います。

もちろん松葉を入れて。

野山を歩いて心動かされなかったことはありません、自然は心のいろいろなチャンネルを開いてくれます。

暑い日々でも野山ではたくさんの生き物たちがたくましく活動しています、みなさんも外を歩いてみませんか。

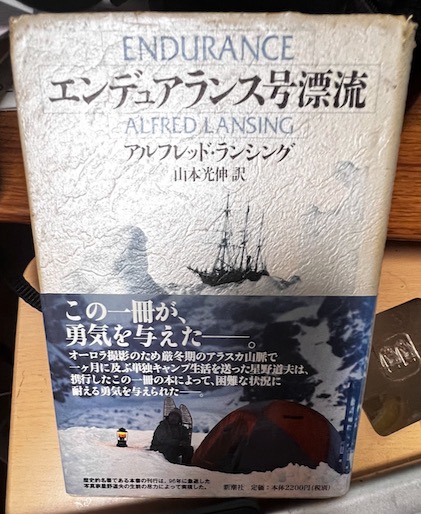

☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆ たのしいbookレビュー ☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆⭐︎⭐︎☆

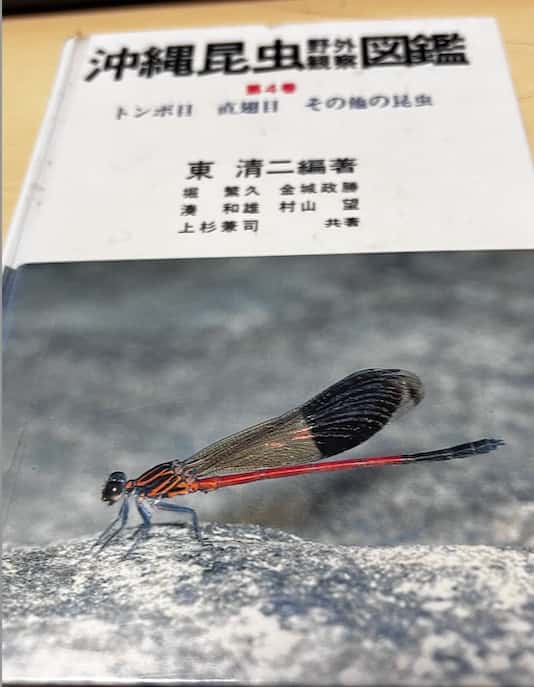

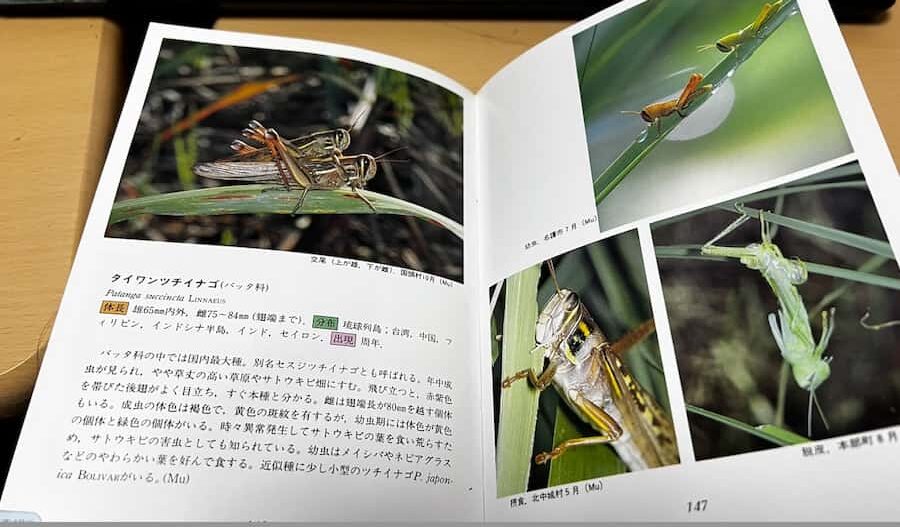

沖縄の昆虫を調べる時の強力なツールが『』沖縄出版1987年 です。35年以上前の図鑑とはいえ、これだけ充実したものはその後、出ていません。とはいっても、全てこれで解決するわけではなく、今回のバッタファミリーについてもしっかり同定することはできなかったのでwebを参照して「タイワンツチイナゴの幼虫かも」と書いたのですけど、まずはこの図鑑からスタートというのがよいでしょう。古本でも高めですけど、Amazonで入手できます⇨https://amzn.to/3LgsHpD

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!