ある先生が「そろそろ車を買い換えたい」というので私に相談がありました。ちなみに私の趣味のかなり上位が〈車〉で、スマホに届くニュース情報も車関係が最多です。

その先生の迷いの一つが「電気自動車を購入するか」でした。

いろいろな情報や予測を整理して伝えると、結論としてコンパクトなハイブリッド車を選んだのですけど、その先生との話の中で私がこれまでに何度かうけたことのある質問が出ました。

「電気自動車のエンジンはどうなってるんですか?」

みなさんはどう思いますか?

少し意地悪な答え方に聞こえると思うのですけど「電気自動車(EV)にエンジンはついていません」。

え、じゃあどうやって車を走らせるの?

モーターで走らせているんです、モーターって〈ミニ四駆〉とかに入っているこれですよ。

質問した先生は私のその答えに驚いてこう返していました。

「でも、車を走らせるのだから、特別なモーターなんですよね?」

パワーを出すために大きいものを利用していることと、耐久性を高めているとはいえ、モーターはモーターです。

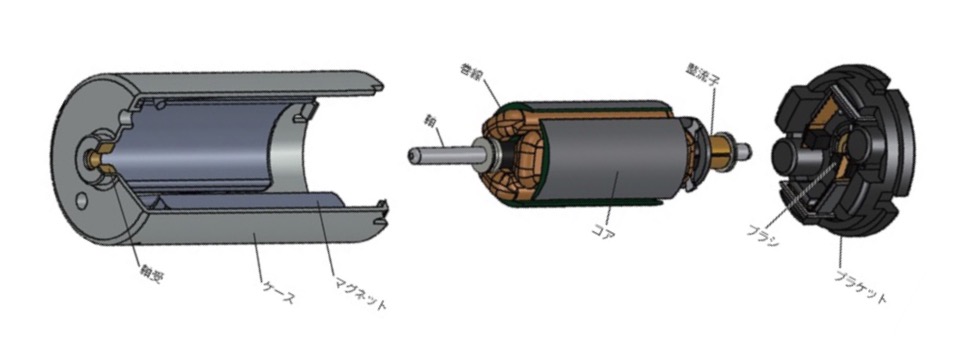

おもちゃの車のモーターの中はこうなっています、私も子どもの頃なんども分解していた馴染みの構造です。

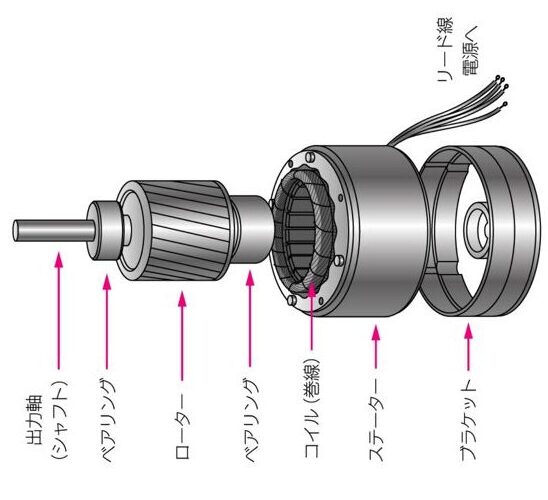

電気自動車のモーターも構造は同じなので、シンプルです。

電気を送ってモーターを回し、タイヤを回しています、でっかいモーターです。

中身の構造ももちろんミニ四駆他、おもちゃのモーターと似ています。

これがミニ四駆などのモーターの構造です。

これが電気自動車のモーターの構造です、難しい言葉は気にせず、全体的な形をみてください。

※

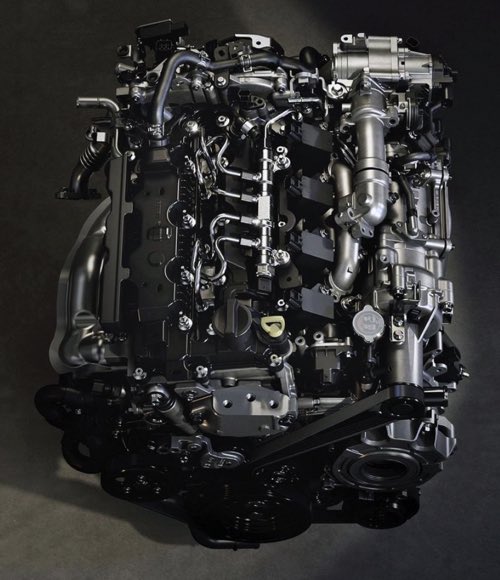

モーターにくらべてエンジン駆動の自動車のエンジンはとても複雑な構造をしています、これはマツダ3の新しいタイプのエンジンです。ロケットエンジンの構造を観る様な複雑な構造をしていますね、車マニアにはこういう構造がたまらないんです。

https://car.motor-fan.jp/tech/10006705に感謝

電気自動車は電気を流してモーター回して走らせています。

ではガソリン車はどうやって車を走らせているのでしょう。

モーターは電気を流すと回ります、エンジンはガソリンを流すと回るんでしょうか?

前に書いてきた様に、中学ではじめて学んですぐに大嫌いになったのが〈英語〉だったのですけど、逆にすぐに大好きになったのが〈技術科〉でした。その頃は男子は技術科、女子は家庭科に別れて学んでいました。そういえば今はどうなんだろう、あとで調べてみましょう。

その技術科で怖い先生からエンジンの構造を教えてもらい

「お~、何だかよくわからないけどスゴイなぁ」

と感動し、さっそく本屋さんで本を買って一生懸命読みました。

結果、さらに専門的でよくわからなくなったのですけど、図などでみるその構造の巧みさに感動を深くし、「高校は工業一択だな」と考える様になりました。そのあたりは以前書いた気がするので割愛。

さて、ガソリン車はどうやって走っているのか?

みなさんが簡単に子どもたちに説明するとしたら、どう説明するでしょう、考えてみませんか、言語化すると自分の思考が整理されたり、分かっていること分からないこともハッキリします。

次回に続く!

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

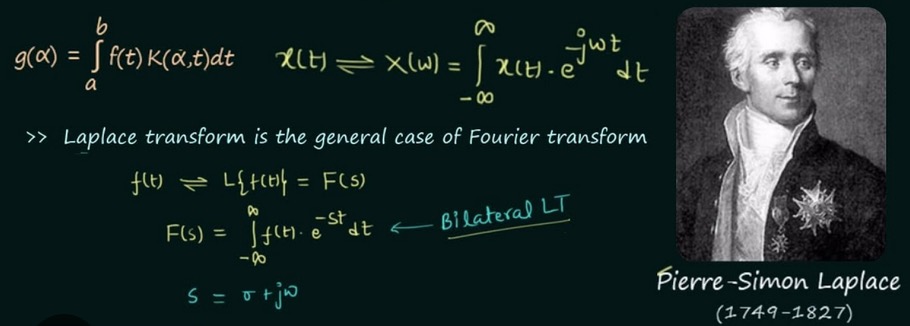

ニュートンが今も偉大な科学者としての立ち位置を維持しているのは、ラプラスの力によることも大きいでしょう。

ニュートンが今も偉大な科学者としての立ち位置を維持しているのは、ラプラスの力によることも大きいでしょう。