琉球おきなわの島言葉で「うりずん」と呼ばれる季節があります、寒さが過ぎた新暦3月後半のあたたかくなった頃から梅雨あたりまでをさすことばです。

はじめてその言葉を意識した時「売り損」とイメージしてしまったのですけど、実は大和言葉の『潤い初め』が変化した言葉だといわれています。

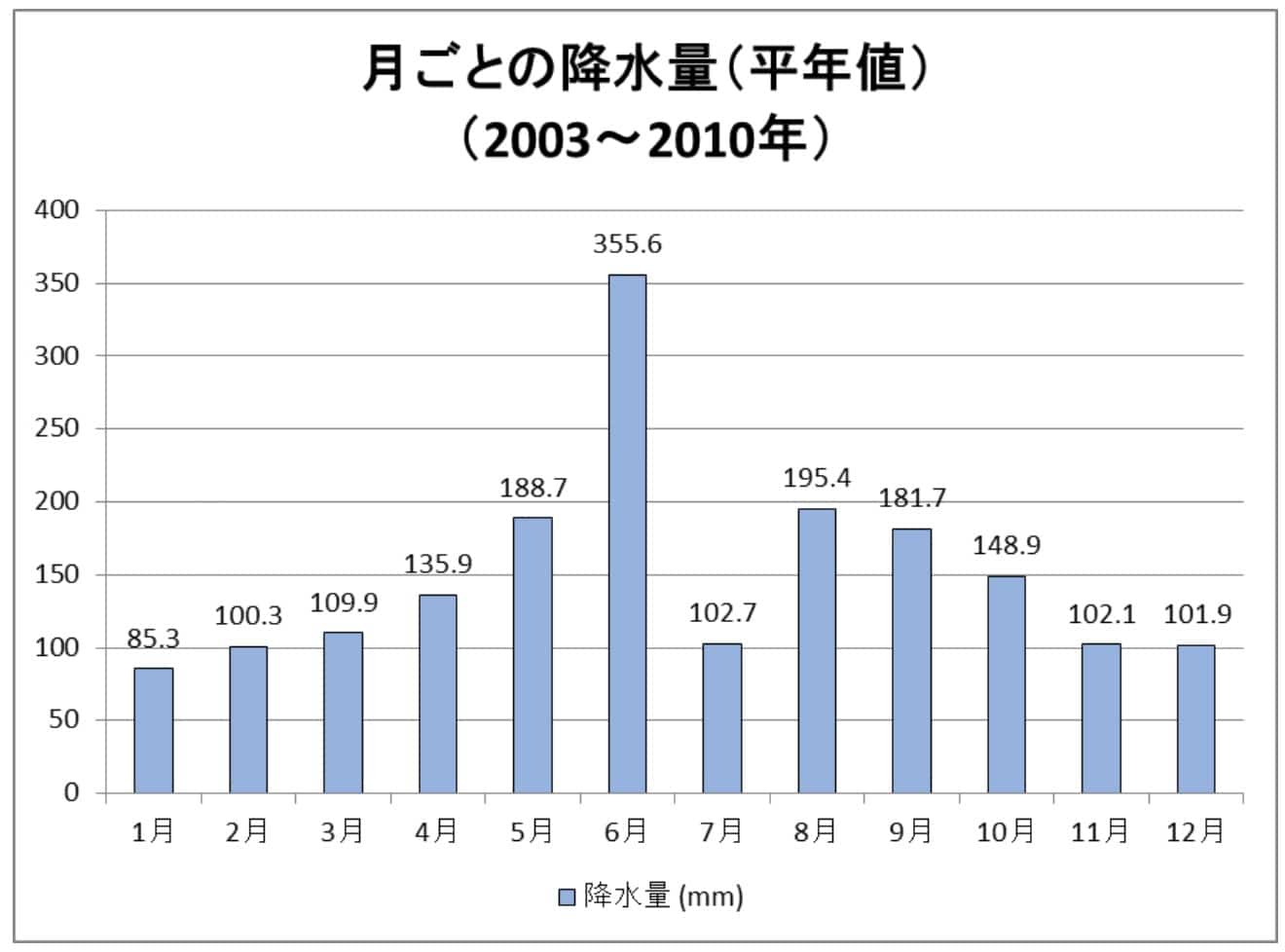

沖縄の月別の雨量はどうなっているか?

確かに3月からの雨量の伸びが大きくなっています。

気温などいろいろなデータが加わったグラフがほとんどだったので、少し古くなりますが、那覇空港観測所が公表しているグラフを利用いたしました。那覇空港観測所に感謝。

これは最近の野山さんぽで撮った写真、小雨の中の桑の木です。

熟した実もたくさん咲いています。

ちなみに少ない雨なら、水を弾くジャケットと帽子で歩きます。広がる景色たちを眺めるためです。

《第一たの研》の庭では、冬の頃から大切に育てた岩手花巻産の〈トウガラシ〉には花が開き始めました。

大地が潤う季節は、はっきりと植物の成長を見ることができます。

虫たちも成虫になって、どんどん姿を見せてくれるでしょう。

みなさんも近くの野山を歩いてみませんか。

深いところには入らず、まず公園からはじめるとよいと思います。

地図を開いて、「公園」と打ち込んでみてください、けっこう見つかると思います⇨https://www.google.co.jp/maps/

その中で比較的、山に近いところを選んでみてください。

長くて1時間くらいで終わるくらいの距離にしておくとよいと思います。

行き時は〈帽子、傘、飲み物、スマホ(カメラ)〉を忘れずに!

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!