最近は〈たのしい環境教育〉の研究で、知人のIさんと「菌類」について調べています。Iさんから送られてきた動画をみて「これは生物の学習の基本中の基本になる知識だ」と感じた内容を紹介しましょう。

以前、地球上の全生物の中の〈昆虫の種類〉をテーマに書いたのですけど、今回は生物の総重量(全てを足した重さ)についてです。

NHKスペシャル「超・進化論」の中に出ていた話を授業で使いやすいようにプログラムしてみましょう。

まず予想を立ててみてください。

問題

地球上には様々な生物が住んでいます。

動物、植物、微生物、菌類etc.

それらの生物の全ての重量は 約470トン(t)だといわれています。

そのうち〈植物〉は何%くらいだと思いますか?予想

ア.25%(1/4)くらいイ.50%(半分)くらい

ウ.75%くらい

エ.その他

どうしてそう思いましたか?

⬇︎

その予想が当たっても外れても

⬇︎

予想を立てると賢くなる

⬇︎

予想をたてるとたのしくなる

⬇︎

お話:生物の総重量

どういう予想を立てたでしょうか。

〈植物〉と〈動物・微生物・菌類〉の重量を比較するわけです。

ある先生は「半々くらいではないか」と予想してくれました。

「山の木には大きく重いものがあるけれど、海にもクジラとか大きな生き物がいて、山より海がずっと広いから、結果的にだいたい同じくらいになるのではないか」ということです。

なるほどなるほど

微生物や菌類はとても小さいけれど、地面の奥深くにもいるものまで合わせるとかなりの量になる気もしますから、動物・微生物・菌類たちの総重量が大きいかもしれません。

いやいや、やっぱり植物は密集して存在しているし何だかんだいっても植物の重量が大きいだろう、という予想も成り立ちそうです。

予想変更したくなった方はどうぞ。

⬇︎

予想変更してさらに賢くなる

⬇︎

予想変更してさらに賢くなる

⬇︎

生物の総重量 約470Gt です。

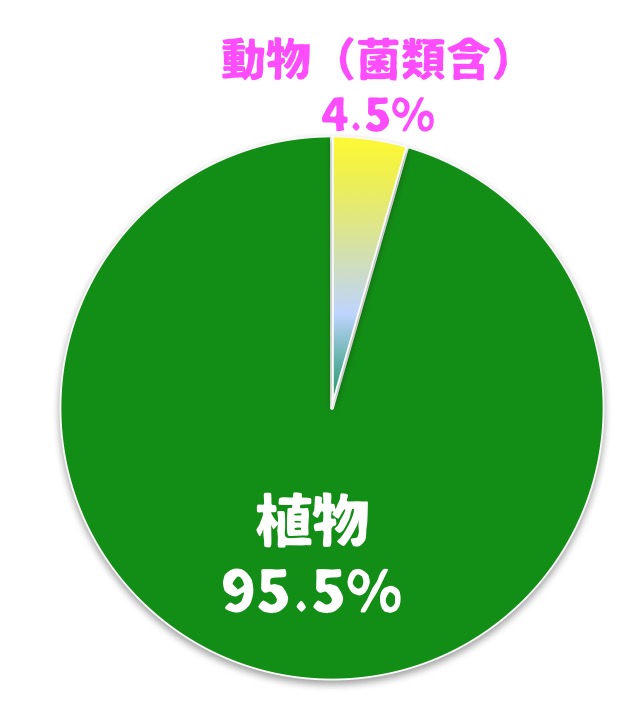

そのうち動物と微生物、菌類を全て含めた重量は 約21Gt(ギガトン)だと考えられています。

とすると・・・

植物は約 449Gt です。

数字ではわかりにくいかもしれません、比率で図示してみましょう。

こうなります。

植物たちの圧倒的存在感は一目瞭然です。

種類でいえば◯◯が圧倒的に多い(興味のある方は記事検索で「たのしい生物学入門」とうち、読んでみてくださ(4)に載っています)。

重量でいえば◯◯が圧倒的に多い

というように生き生きとイメージできると、本質的な学力になっていくでしょう。

それは間違いなくたのしく使える学力です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!