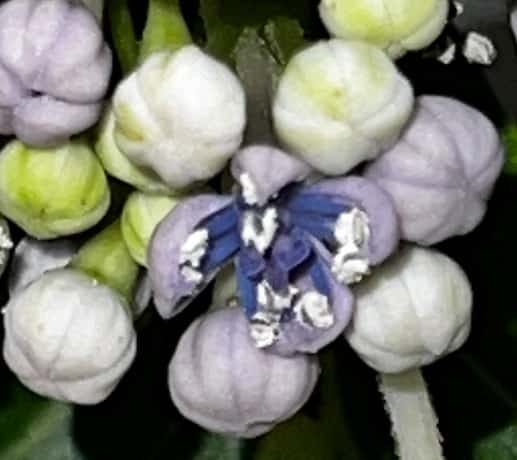

今日この頃の〈たの研/たのしい教育研究所〉のウェルカムスペースではガクアジサイが迎えてくれます、〈たの研〉の小禄さんから贈られた花です。訪ねた方は少したちどまって、それを眺めてみてください、不思議なことに気づくことができるかもしれません。

ガクアジサイの花が円周上に広がって咲いているのが見えますね。

では、中心部にあるワシャワシャしたものたちはなんでしょう?

実はそれが〈花〉で、周りでいかにも花に見えているのは本物の花ではありません、不思議ですね。

実やタネをつくる構造になっているものを〈花〉といいます。

周りにある〈いかにも花に見える〉ものにはその構造がありません。

なので植物学者は「飾り花/装飾花」と呼んでいます。

では飾りではない花に注目してみましょう。

丸まって見えるのは花のつぼみです。

その中からオシベ・メシベが出てきます。

大きくしてみますよ、ツボミとツボミが開いたものとが見えていますね。

どうして装飾花と真の花があるのでしょう、みなさんはどう思いますか?

科学者たちは、装飾花は虫たちへの〈ネオンサイン〉のようなもので、それで虫たちを引き寄せているのだろうと考えています。

進化というのはおもしろいですね。

では問題、他のアジサイたちはどうなのでしょう、装飾花と真の花とに分かれているのでしょうか? それともガクアジサイが特別なのでしょうか?

予想してみてください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!