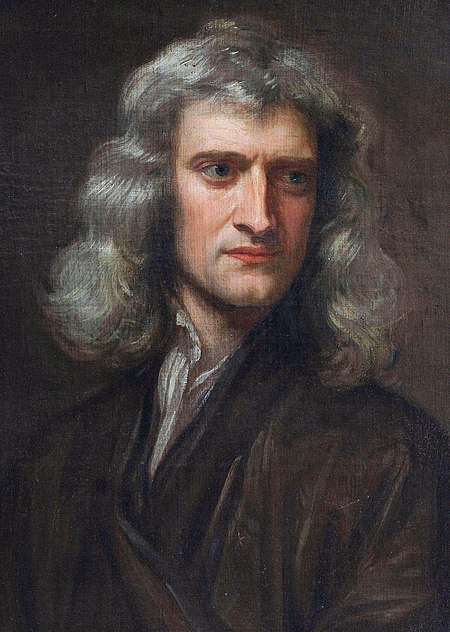

アイザック・ニュートンは、リンゴから木から落ちるのを見て〈万有引力の法則〉を着想したといわれている現代物理学の基礎を作った巨人です。

wikipediaに感謝して以下引用

アイザック・ニュートン

サー・アイザック・ニュートン(英: (Sir) Isaac Newton、ユリウス暦:1642年12月25日 – 1727年3月20日、グレゴリオ暦:1643年1月4日 – 1727年3月31日)は、イングランドの自然哲学者・数学者・物理学者・天文学者・神学者。

主な業績としてニュートン力学の確立や微積分法の発見がある。1717年に造幣局長としてニュートン比価および兌換率を定めた。ナポレオン戦争による兌換停止を経て、1821年5月イングランド銀行はニュートン兌換率により兌換を再開した。

国際単位系 (SI)における力の単位であるニュートン(英: newton、記号: N)は、アイザック・ニュートンに因む。

引用は以上

※

ニュートンは現代の科学に偉大な功績を果たした人物でありながら、wikipediaに見る様に〈神学者〉、神様の存在を信じている人物でした。

神を主体に考えたニュートンには科学的に否定される占星術や錬金術に関する研究を真剣にすすめオカルト的な側面があったことは有名で、ウィキペディアにも一つの項としてまとまっています。以下、引用します。

著名なイギリスの自然哲学者・数学者ニュートンのオカルトに関する研究について解説する。

科学者という用語や概念が登場してからは、「ニュートンは科学者」とも評されるようになり、自然科学者らによってニュートンの自然科学関連の業績ばかりが恣意的に抽出され、他の活動は無視・隠蔽する形でニュートン像が伝えられてきた(→ホイッグ史観)。

だが実際には、ニュートンは現在ではオカルト研究に分類される分野の著作も多く著しており、年代学・錬金術・聖書解釈(特に黙示録)についても熱心に研究していたのである。

ニュートン自身は、現代人が言うところの”科学的”研究の成果よりも、むしろ古代の神秘的な英知の再発見のほうが重要だと考えていた。これをふまえると、世界を機械論的に考察することを「ニュートン的世界観」と表現することには語弊がある、と指摘する人もいる。たとえば、1942年にニュートンの錬金術研究書を購入し、検討した経済学者のケインズは、「ニュートンは理性の時代 (age of reason) の最初の人ではなく、最後の魔術師だ」と発言した。

私は学生の頃「どうして科学と神様を同時に信じることができるのか、本当に不思議なことだ」と感じていました。

神様というのは科学法則を無視して奇跡を行なったり、突然、たくさんの種類の動物たちを登場させたり、絶滅させたりできる存在だというワケですから、科学的な法則と神様の両者が同時に成り立つというのは、それこそ〈矛盾〉だと思えたからです。

あるとき板倉聖宣先生(元文科省科学研究所室長・元日本科学史学会会長・仮説実験授業研究会初代代表)との対話の本を書くためのインタビューで、その疑問が氷解しました。

わたし

エピクロスなどの自由な発想を産むほどに民主的な社会になっていった古代ギリシャの社会にも〈奴隷〉が存在していたという事実に驚いてしまうのですけど、板倉先生はどう考えますか?」

板倉聖宣

きゆなくん、今の時代の常識から前の時代を考えて良い悪いを判定するのはカンタンなんだよ。でもね、その時代に自分がいたらどういう思考になっていったのかという様に考えてみると、そんな簡単にはいかないよ。

だって周り中みんながそう考えているわけだからね

千数百年という長きにわたってキリスト教が支配したヨーロッパでは、生まれ落ちた時から神様の儀式が始まり、言葉を覚える頃には親や周りの人たちから神様の話を聞かされ、教会に行き、卒業、結婚、出産ほか折々の儀式で神様の存在を植え付けられ続けますから、言葉を身に着ける様に神様の存在をインプットされていくのです。そしてその呪縛から抜け出るのはとても難しいことなのです。

それと比べても、前回触れた〈ラプラス〉はとても興味深い人物です。

話を少しもどしましょう。

「科学者」という場合、ニュートンの様に神様を信じている人たちをも含むことがあるので、私は意識的に〈原子論者〉という言葉を使う様にしています。

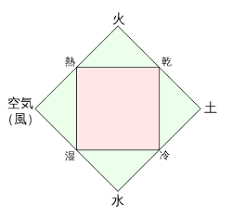

〈原子論者〉というのは「これ以上分割できない原子の存在を元にして科学の研究をすすめていく人々」のことなのですけど、わたしの〈原子論者〉のイメージはこうです。

「原子論者とは、全ての物事・現象を、神その他を元にするのではなく〈原子の存在〉を元にして仮説実験的に研究をすすめていく人々」 いっきゅう

神の存在を元にしませんから、ニュートンの様に神の存在を元にして科学的な現象を説明していく人たちとは異なるわけです。この〈原子論者〉のイメージはいっきゅうオリジナルですから、ぜひ広めていただけたらと思っています。

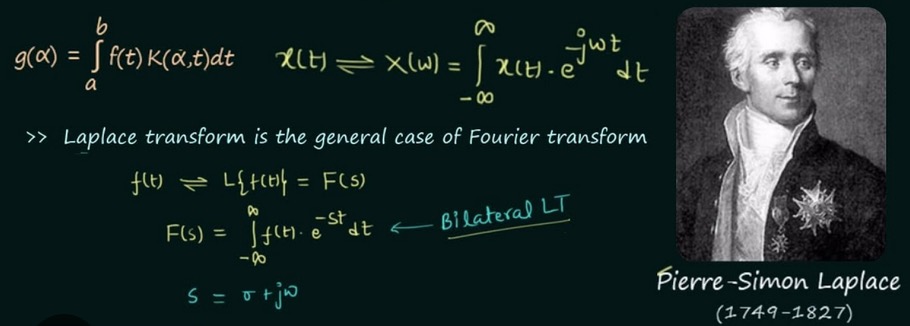

さて、神の存在を信じていたニュートンは、著書『プリンキピア-自然哲学の数学的原理』で天体の動きを運動法則に基づいて説明したのですけど、そこにも神の意図が存在するとしました。

ところがラプラスはプリンキピアで明らかにしたニュートンの運動法則は数学的な計算によって説明できることを示し「そこに〈神の存在〉は必要ない」と結論づけました。神秘的なニュートンの研究を、現代科学として完成させたと評される人物です。

ニュートンが今も偉大な科学者としての立ち位置を維持しているのは、ラプラスの力によることも大きいでしょう。

ニュートンが今も偉大な科学者としての立ち位置を維持しているのは、ラプラスの力によることも大きいでしょう。

それにしても、ラプラスは一般的にいって知名度がそう高くありません。

時間ができたら、さらに調べてみたい人物の一人です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか。たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただけませんか!