たのしさの向きに授業していると、いたるところでたくさんの天才たちと出逢います。

これは先日の親子わくわく教室で〈マッキー先生〉が実施した「マシュマロスライム」のプログラムの様子です。

たくさんの子どもたちと保護者の方たちがプログラムをたのしんでくれています。

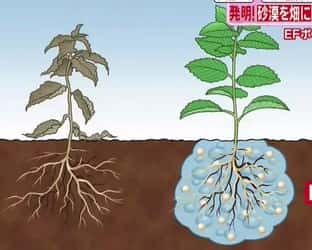

マッキー先生が「スライムの高級水性を利用して砂漠で〈植物〉を成長させる」という話があったので、その補足説明をしておきたいと思います。

砂漠などでは育たない植物も高級水性ポリマーで根を囲うことで成長させることができるという実験が行われています。

スライムの主原料〈PVA/液状洗濯のり〉は高級水性ポリマーの一種です。

〈たの研〉でも実験してみたいと考えています。

小学校一年生から参加していた親子教室で、こういう難しい話をして大丈夫か?

大丈夫です、子どもたちの顔を見ていたら、それがわかります。そして評価感想をみて、その感覚が正しいことを確信することができます。

※

さて〈楽しさ〉の風を受けて授業していると、たくさんの天才たちに出逢うことができます。私があるお母さんに「◯◯さん、天才ですね」というと、「はじめてそう言ってくれる人に出会いました」ととても喜んでいました。

大袈裟に表現しているのではありません、ほんとうに「あ~、この子は天才だなぁ」と感じるんです。

普通の授業ではその天才性が出てこなくても、たのしい教育のもとでは、それぞれが持っている才能がグングンと芽吹くからです。

これはマシュマロスライムが自在に姿形を変えてのびていく性質を利用した遊びの一つ、〈ふうせん〉づくりです。

ボールくらいの風船をふくらませるくらいでも十分たのしくて、これくらいのスライム風船でもみんな喜びます。

ところで、まるで市販の風船を膨らませているかのような巨大な風船をつくるこどもたちがどんどん出てきました。

それだけでなく、これまでどこでも見たことがない〈二重の風船〉を作った子もでてきました。時間があったら、参加した子どもたちはもっとおもしろいものがどんどんつくったことでしょう。 たのしいと自然に頭と身体が動いてクリエイティブになっていきます。そうしているうちに、今までにないような世界が開けてくるものです。ガリレオやファラデーもそうだったに違いありません。

たのしいと自然に頭と身体が動いてクリエイティブになっていきます。そうしているうちに、今までにないような世界が開けてくるものです。ガリレオやファラデーもそうだったに違いありません。

今日はクリスマスの日、いろいろなところで笑顔が生まれていることでしょう。〈たの研/たのしい教育研究所〉はこれからもたくさんの笑顔、天才性を芽吹かせていきたい思います。

応援よろしくお願いいたします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

年末押し迫る日々、〈たの研/たのしい教育研究所〉ではたくさんのクリスマスプレゼントづくりがすすんでいます。

年末押し迫る日々、〈たの研/たのしい教育研究所〉ではたくさんのクリスマスプレゼントづくりがすすんでいます。