私がアウトドアで身につけてきた「舌は健康を守るセンサーだ」という感覚を、中谷宇吉郎が「人間の舌は、化学分析では検出が困難なくらいのごくわずかな物質でも識別できることがある」と書いています。

食塩の副成分は、塩化マグネシウムを除いては、他はきわめて微量なものであろう。しかし味の問題では、この微量の副成分が、あんがいに重要な役割をすることがあるので、微量だからといって、無視してしまうわけにはいかない。やっかいなことには、人間の舌というものは、非常に敏感なもので、化学分析では検出が困難なくらいのごくわずかの物質でも味ではよく識別のできることがある。

『塩の風趣(ふうしゅ)』より

今回はそれがテーマではなく、サッカリンの話です。同じ随筆の中に、こういう文章が出てきます。

粗製塩を使った沢庵でいちばん困るのは、苦味があとに残る点である。サッカリンがあまり喜ばれないのも、やはりあの後味の悪さにあるものと考えられる。ひととおり食物なり飲料なりがのどを通ったあと、あのサッカリン特有の苦味をおびた甘さが、口の中にかなりの時間残ることが、皆にきらわれるいちばん主な原因であろう。

『塩の風趣』

サッカリンという甘味料の名前を聞くと、ビクリと反応する人も少なくないでしょう。

発がん性で騒がれたからです。

「そうか宇吉郎さんの頃はの、規制なく使われていたのか…」

と思う人たちは、さらに驚くかもしれません。

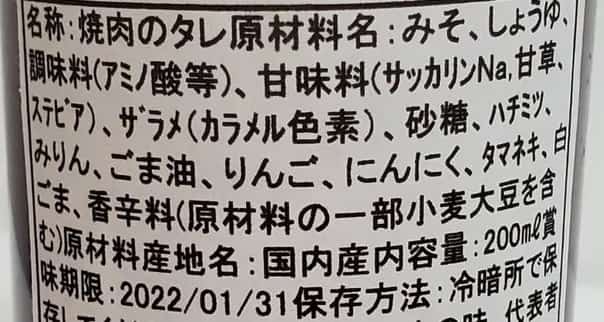

〈現在〉販売されている焼肉のタレの成分表示です。

【原材料名】

しょうゆ(大豆・小麦を含む、国内製造)、砂糖、食塩、醸造調味料、かつお節、昆布、かつおエキス(さばを含む)、乾椎茸、香辛料、にんにく、ごま、ごま油/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa)、増粘剤(キサンタン)、保存料(パラオキシ安息香酸)

ここにもあります。

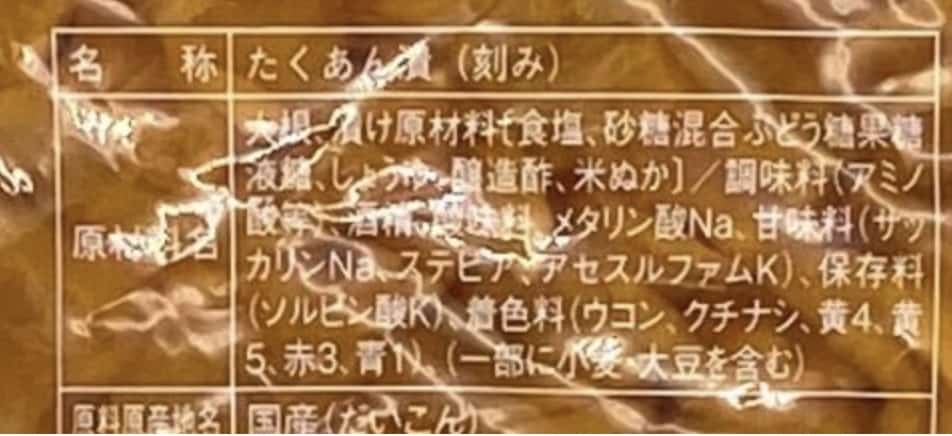

焼き肉のタレにだけ使われているわけではありません、サッカリンを使っているタクアンもあります。

※

サッカリンは1900年代初頭から低カロリー甘味料として使用されてきました。

宇吉郎さんがサッカリンの話を書いたのは1952年です。

1960年代に入ると、動物実験で高用量のサッカリンを摂取させたラットに膀胱がんが発生するという研究結果が報告され、日本でも使用が規制されました。

その後1975年に、日本で実施されたラットの長期毒性研究などから、サッカリンの膀胱ガンに対する発がん性は否定され、1日許容摂取量は5㎎/kgとし、現在もこの使用基準となっています。とはいえ、他の低カロリー甘味料(アスパルテーム、ステビアなど)が主流になって、サッカリンの利用は一部の食品に限られています。

今でも「サッカリンは発がん性があるので使用が禁じられている」と考えている人たちは、〈たの研〉の関係者に何人もいました。

みなさんの周りの人たちに「サッカリンって知っている?」⇨「サッカリンと発がん性の関係、聞いたことある?」というように尋ねてみると『適量での使用であれば、安全性に問題はない』とされていることを知らない人も多いことを知るでしょう。

「食品添加物はあまりとらないほうがよい」という立場からすると「そのまま勘違いしていたほうがよい」という考えも成り立つでしょう。

けれど実験的な事実を知らないと「発がん性のある焼肉のタレを食べてしまった、発がん性のあるタクアンを食べてしまった、私は癌になるのでは」と不安のまま過ごすこともあります。

やはり正しい知識を身につけているに越したことはありません。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」に応援の一票が入ります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!