『鬼滅の刃』以来、マンガの世界から離れているうちに、すごい名作が登場していました。

1文字のタイトル設定も斬新です、『 チ。』

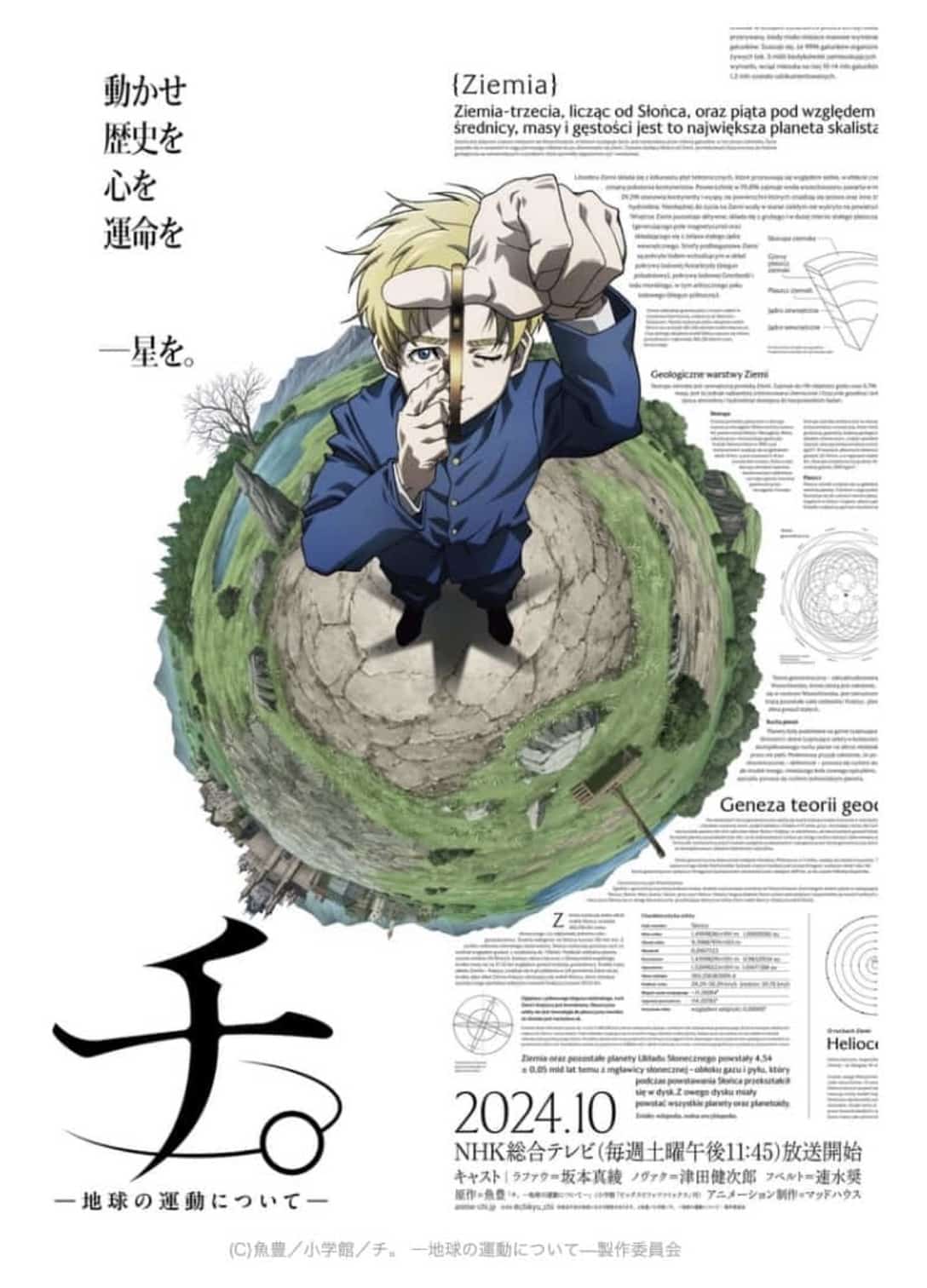

「 チ。」の〈 。〉は句点ではありません、地球を表しています。

大きくしてみましょう…

サブタイトルが《地球の運動について》、地球の公転軌道まで描かれています。

こういうところからもかなり巧妙に仕組まれた作品であることがわかります。

え… でも、そんな地味なテーマじゃ一部のマニアの人たちを惹きつけるだけでしょ!

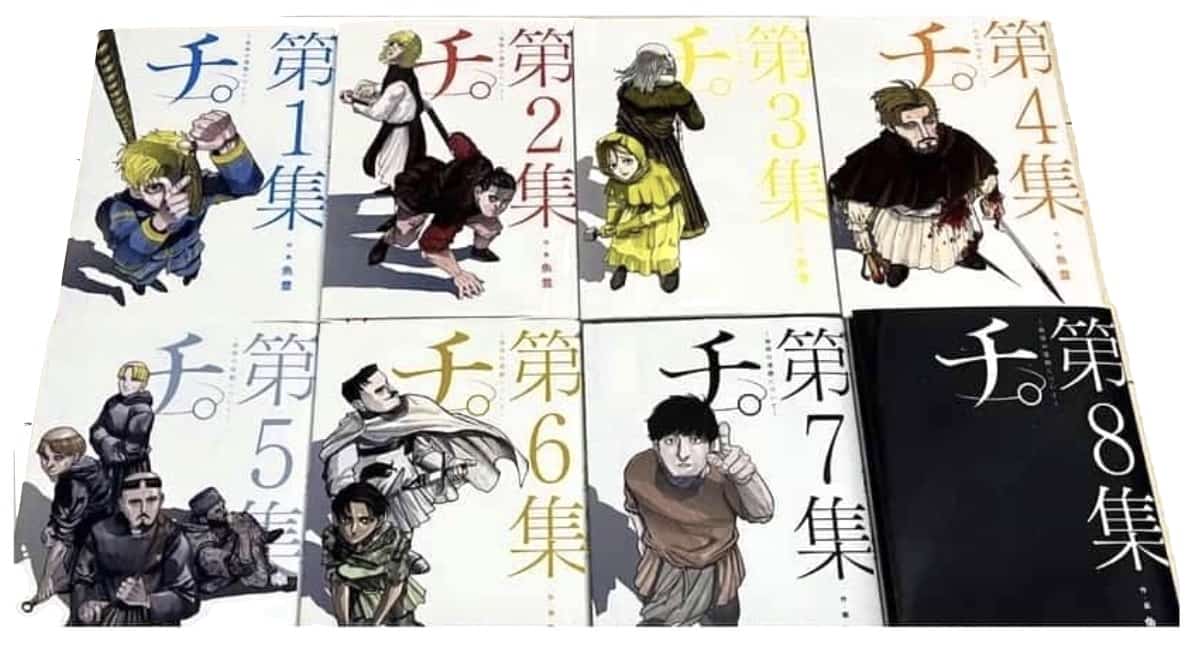

いえいえ、マンガは大ヒットしていて、単行本全8巻の累計発行部数は500万部を突破しています。全8巻、ダレることなく、伏線をのこさず、しっかりまとまっています。

注釈:一般的なマンガの単行本の初版部数は数千部から数万部程度と言われています。人気作や期待作であれば十万部を超えるようです。人気が出ると重版されていき、累計部数が上昇していきます。累計発行部数が100万部を超えるとヒット作と言われ、300万部を超えると大ヒットの領域に入ります。500万部突破というのは、まさに大ヒットの中でもトップクラスの数字です。

大ヒットを受けてスカパーでアニメ化され、NHK総合で2024.10から放送されました。現在Netflixで視聴できます。

科学の歴史をドキドキしながら体感することができる名作です、おすすめします。

私が教師をしていたら、クラスに全冊置いていたことでしょう。

※今回は、〈たのしい教育メールマガジン〉の内容のショートバージョンでした。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!