大学生から嬉しいメールをもらいました、本の紹介・ブックレビューがたのしくてよく開いてくれているとのこと。昨日のアクセス数が1500pvくらいです、![]() その中には大学生もいておかしくないわけですね。以前紹介した教え子は大学院に進むということでしたから、院生も一定数いることでしょう。

その中には大学生もいておかしくないわけですね。以前紹介した教え子は大学院に進むということでしたから、院生も一定数いることでしょう。

「学生時代に読んだ本で心に残っているもの」という質問がありました。

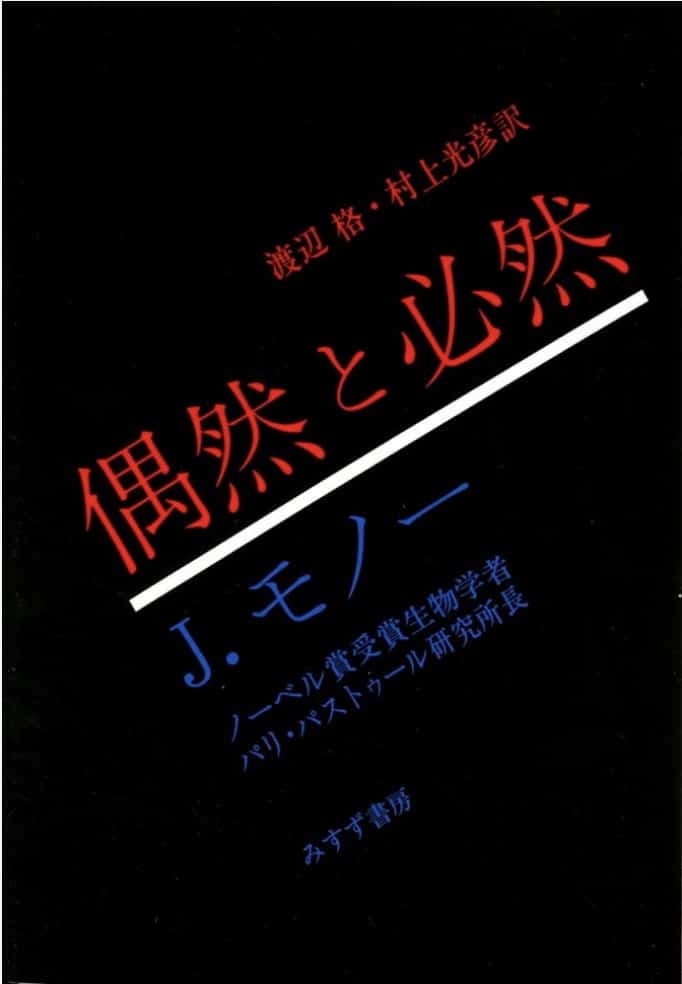

私は心理学系を主に学んだのですけど、科学も好きでいろいろ読んでいました。その中で苦戦しつつ読んで感動した一冊がジャック・モノー著『偶然と必然』みすず書房1972年 です。

今でも保存してあるのは間違いないのですけど、探すのは大変です。

ノーベル生物学賞受賞者で、パスツール研究所の所長という肩書きより、本の裏の紹介に惹かれました。

曰く「左右の思想界から激しい批判と反論を受けている」

「ほぉ、ノーベル賞を受賞して世界に冠たる研究所の所長が〈激しい批判・反論〉を受けるようなものを書くのか、すごいな」

そう思って、バイトで蓄えたお金で手にした一冊です。

著者はまず、古くして新しい問題、生物とは何かという問題をとり上げ、現代考えられうる最も科学的・客観的な方法でこれにアプローチしようとする。そして、コンピューターによる何重かのふるい分けの思考実験から、生物の特徴は不変の再生、合目的的な活動にあるという結論に到達する。さらに、著者も偉大な開拓者の一人である現代生物学の立場に立って考察を進め、これらの特性がそれぞれ、核酸とタンパク質に顕現されていることを、遺伝情報の複製・伝達、種々の酵素の驚嘆すべき整然たる構造・機能の説明によって示している。

だが、機械的ともいえるような保守的な合目的的なプロセスのなかに、進化はどのようにして根を下して、新しいイノヴェイティヴなもの、創造的なものを生物圏に送りだすのであろうか。進化の要因は、不変な情報が微視的な偶然による擾乱を受けることにある。このように偶然に発した情報は、合目的的な機構により、あるいは取入れられ、あるいは拒否され、さらに忠実に再生・翻訳され、その後、巨視的な自然の選択を経て必然のものとなる。

このような中心思想に立って、教授は生物のうちで最も特異なもの、約五十万年の昔から思考力の進化を推し進めてきた人類に関する重大な問題に、大胆な、挑戦的な試論を展開する。随所で、ギリシャ以来の多くの有名な思想、特に現代に影響力をもつへーゲル、マルクス、ベルクソン、テイヤールなどの思想が俎上にのせられ、生気説、物活説の宣告のもとに退けられている。

したがって本書は刊行以来、広く一般の反響を呼び、左右の思想界から激しい批判と反論を受けている。本訳書がわが国の広い読者層に読まれ、また専門の方々の鋭い批判の起ることを願うものである。

読むにはなかなか骨が折れたのだけど「生物はある目的に従って進化しているのではなく〈突然変異という偶然〉と〈生物・物理の法則という必然〉に従うプロセスなんだ」ということで、神の意思とか設計者の存在を明確に否定する論調に、清々しさを感じました。

モノーは明確なる原子論者です。

自由意志があるのかないのか、というところは残念ながら私の力では読み取ることができませんでした。

本が見つかったら、挑戦してみたいと思います。

今なら、しっかり読み取ることができるでしょう。

読み取ることに苦労したというのは、おそらく翻訳がうまくなかったのだろうと思います。

英文のテキストがあったら、いつか翻訳できるといいな。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!