今日は〈たのしい工学〉の話です。内部で燃やして動く機関⇨内燃機関つまりエンジンの話をきっかけに、日頃考えていることを書きたいと思います、短く収めて二回でとまるかなぁ。

有料メルマガを読んでくれている方たちから「このサイトも時々メルマガに近い濃さでかいてますね」という便りをもらうことがあります。文字数や書いている時間の長さなどを単純に比較すると有料メルマガ版が長くて濃いのですけど、公式サイトへの時間あたりの熱量は決してひけをとりません。

※

陸上の〈移動・運送手段〉などで自動車が活躍しています。

馬や牛などが引くのではなく自動で走る・動く車、それが〈自動車〉です。

人間がはじめて自動車をつくったのはいつのことでしょう、予想してみてください。

その前に、世界初の自動車(自動で走る車)がどういうものだったか見てください、フランスのキュニョーが発明したこの車が一番はじめの自動車だと言われています。

wikipediaより

質問

この自動車は日本でいうといつ頃できたものでしょうか?

ア.江戸時代ごろ 1600(関ヶ原の戦い)~1868年(明治維新まで)

イ.明治ごろ1868~1912年

ウ.大正から昭和 1912~1989年

エ.その他

どうしてそう思いましたか?

⬇︎

⬇︎

⬇︎

世界初の自動車

世界初の自動で走る車は1769年と1770年の2年間に2台製作されたと記されています、フランスのキュニョーさんが作りました(wikipedia)。

日本の歴史でいうと江戸時代の真ん中あたりです。

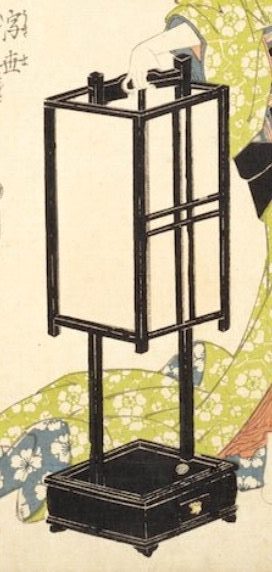

その頃の日本の移動手段・交通手段の主なものは駕籠(かご)でした。世界初の自動車が誕生した1769年から100年経っても日本では、同じく駕籠が中心でした。

駕籠 wikipediaより

この差はかなり大きいですね。

ヨーロッパでは、かなり早く自動で移動していく車の研究がすすみ、どんどん改良がすすんでいきます。

以前も科学の発展をテーマに似たことを書いたのですけど、今回は少し視点を変えてみていきたいと思います。

いろいろな答えがあると思うのですけど、みなさんは日本とヨーロッパに生じた歴然としたこの大差はなんだったと思いますか?

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎