たのしい教育研究所いっきゅうofficeが責任編集している「たのしい教育メールマガジン(有料版)」があります。毎週水曜日PDF配信していて、すでに600号を突破しました。

全国に読者がいて毎回いろいろな人たちからの反響が届いています。

読者の方たちは教師や校長・教頭先生など教育関係者だけでなく、地域で活動している方、経営者、団体職員、主婦など多様です。

メルマガの費用は全て、子ども・教師・保護者、いろいろな方たち、一人親家庭など経済的な支援が必要な方たちへ何十倍の価値にかえて、たのしい教育の講座・ワークショップ、カウンセリング・スーパーバイズなどに利用されています。

最近、購読継続してくださった方へ書いたメッセージに「感動した」という便りが届きました。オンラインサロンとはいきませんけど、気軽にコミュニケーションできる関係が構築されています。

◯◯さんへ

購読継続、心より感謝いたします。

また一年、〈たのしい教育メールマガジン〉をおたのしみください。

記事の内容へご要望やメルマガの不具合などがあれば遠慮なくお知らせください、優先して対応いたします。

お預かりした大切な資金は、先生・子ども・保護者の方たち、ひとり親世帯など経済的な支援の必要な方たちの講座・ワークショップ、カウンセリング・スーパーバイズ等に何十倍の価値に変えて利用させていただきます。

◯◯さんの拠出してくれた費用でこれから生まれるたくさんの笑顔と可能性、その方たちからの感謝を代弁して、ありがとうございます、と伝えさせてください。たのしい教育研究所いっきゅうoffice

このサイトを読んでくれているみなさんが購読者の一人になっていただけたら、とても嬉しいく思います、購読費は月1,000円、年間まとめ12,000円で承っています。

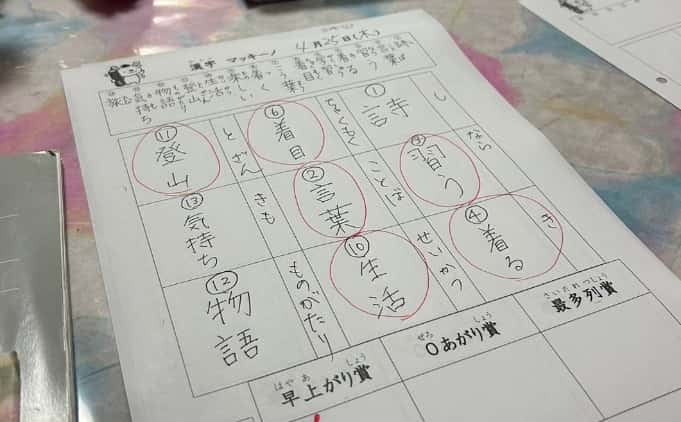

記事の内容は4つの章に分かれていて、たのしい教育研究所の活動を発信する章、

学校や家庭でたのしく学ぶ教育プログラム

映画や小説などを紹介する章

たのしい教育の発想法を紹介する章に分かれ、

それぞれしっかり書き込んでいるので、写真などを含めると文庫本で20~30ページくらいのボリュームになります。

最新号に書いている「たのしい教育の発想法」のはじめのあたりを少し紹介しましょう。

〈たの研/たのしい教育研究所〉の応援に真っ先に名乗りをあげてくださった一人、板倉聖宣先生(元文科省教育研究所室長/仮説実験授業研究会初代代表)がある人に「いじめ」について質問されて、答えた部分です。

私が教師をしている時、強く影響を受けた発想です。

板倉

人は、正義でイジメるんだと思う。

それは誰かからみれば「イジメ」ということになるんだろうけれども、本人からすれば正義感でやってるというのがすごくあるんじゃないのかな。

汚い子をイジメるのは「きれいになれよ」という意識がすごくきいてる。「まだ、こたえてないじゃないか。これだけイジメられて、どうしてまだきれいになれないのか?」とね。

学校の先生の指導も同じですよ。

「こんなにイジメてんのに、どうして勉強してこないんだ」ということでもあるでしょ。だから特別な場合を除いて「イジメるほうに悪意はない」とぼくは思う。

悪意がないから続くんだと思うよ。

悪意があったら、自分で自分がイヤになるもの。

※

これまでの記事のタイトルを読むことができます⇨https://tanokyo.com/wp-content/uploads/2023/06/af39add47b7f330bdcdb39a776c57f8e.pdf

申し込みたい方は、まずお問合せください→ office⭐️tanoken.com ※⭐️を@で

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!