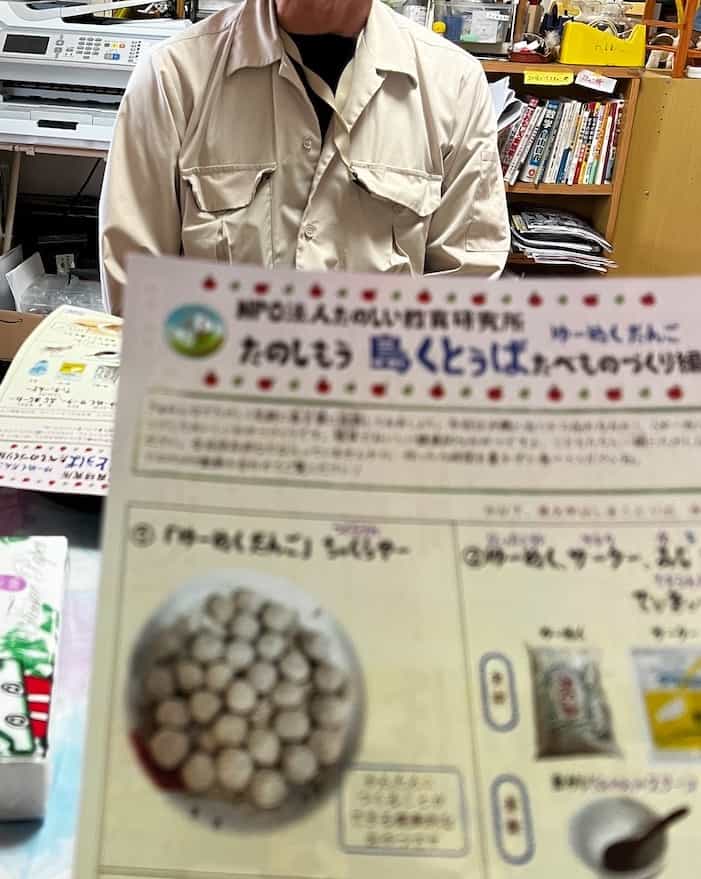

今週、たのしい教育研究所の知恵袋Tさんを招いて〈たのしく島言葉/しまくとぅば〉検討会を開催しました。動画コンテストの構想のまとめも近づいてきました、それにもTさんがいろいろなアイディアを加えてくれました。

これは、〈たの研〉の取組に心動かされたTさんが、たのしい島言葉教材の参考になればと作成してくれた大量の資料です、まずこれにスタッフ一同おどろき、感激しました。

〈早口島言葉〉など、すぐにでも教材化できそうなアイディアがいくつも詰まっていてとても貴重な資料になります。

〈たの研〉の担当には、こうやってジェスチャーを交えてティーチしてくれました。

〈たの研〉の仕事は満載なので、まずは動画コンテストの 企画案をまとめなければいけないのですけど、時間をつくって、Tさんのまとめてくれた貴重な資料をデータベース化したいと考えています。

琉球の人々が残してきた心はその言葉に強く残っています、それは他の県の方たちにも興味深いものになると思います。

ご期待ください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎