たのしく電気をつくる実験が去年から進行中です。子どもたちが発電のたのしさを味わうことが目標です。子どものような大人がそろっている〈たの研〉は、まさに最適な環境です。

人力による発電と、太陽光での発電、発電所による発電など、いろいろな比較をしていく予定です。

今回は、その一つ、太陽光による発電の実験を紹介しましょう。

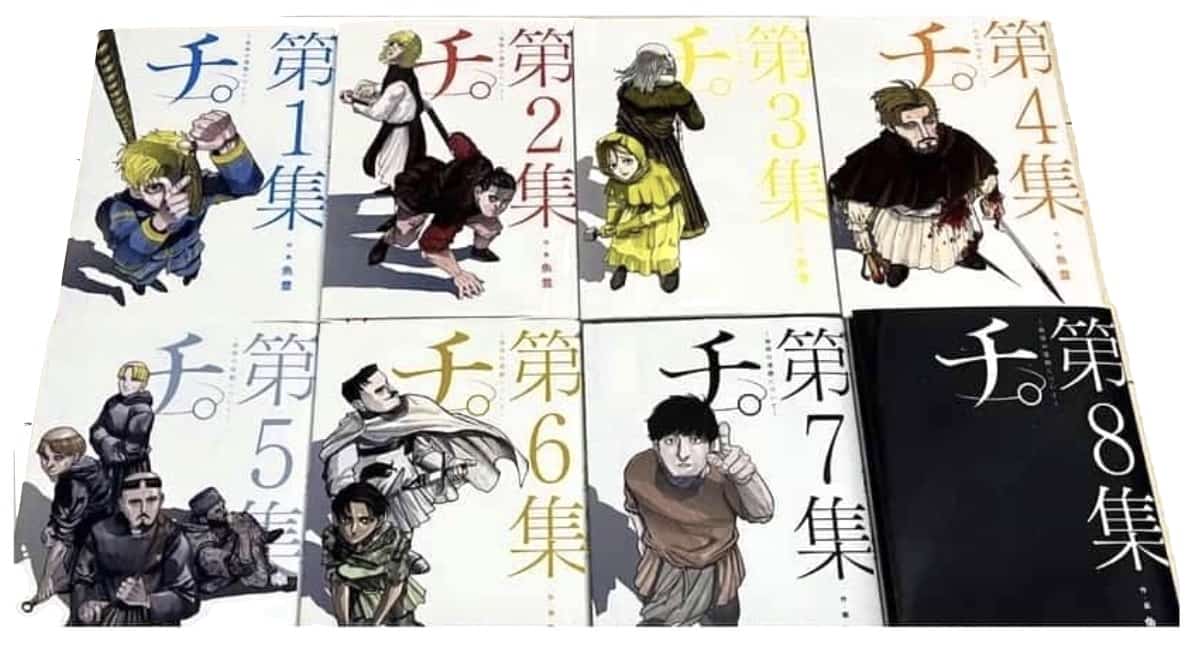

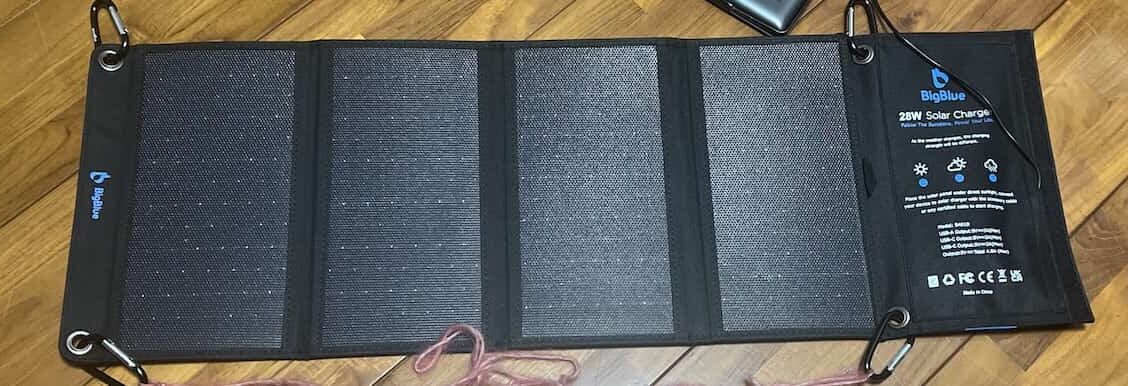

アウトドアで活用されている太陽光パネルがあります。ごく普通のバーベキューコンロとほぼ同じくらいの太陽光パネル(1ブロックはパーツ用なので除外)です。

雲のない4月の直射日光の元で利用すると、どのくらい発電するのでしょう?

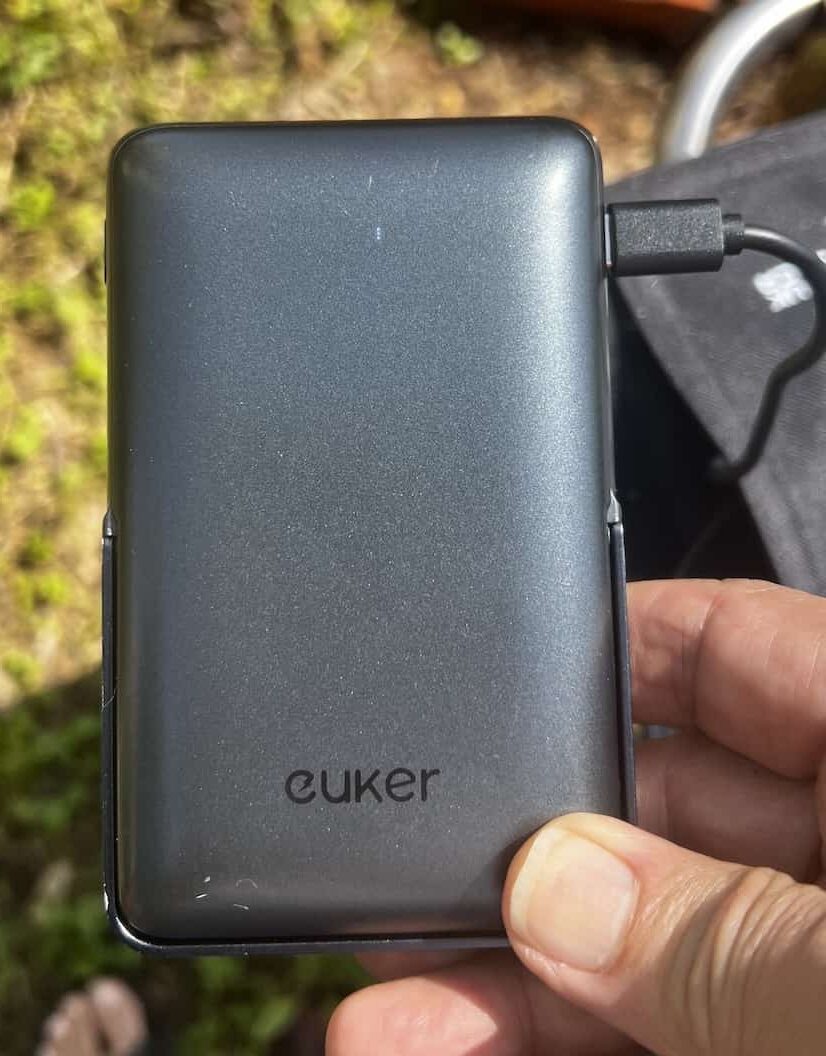

〈10000mAh〉のモバイルバッテリー(iphoneを0からフル充電できるパワー)があります、蓄電量を%ー表示してくれるので、これを利用して確かめましょう。

こんな感じで〈たの研〉の庭で太陽光を受けて、充電していきます。

みなさんは、どのくらいの時間でフル充電できると思いますか?

予想

ア.ほぼ1日(10時間くらい)

イ.4~5時間くらい

ウ.1~2時間くらい

エ.その他

どうしてそう予想しましたか?

では、実験がスタート。

時々、パーセントを確認しながら、様子をみたいと思います。

結果は明日、報告します、おたのしみに(´ー`

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!