今は〈たの研〉の活動に没頭しているのでほとんど行かなくなったのですけど、以前から本屋さんが大好きで、誇張ではなく1週間に10回くらい通っていました。

最近、大きな仕事が山を越え始めたので、ほっと一息ついて「そうだ、本屋に行こう」と思いました。

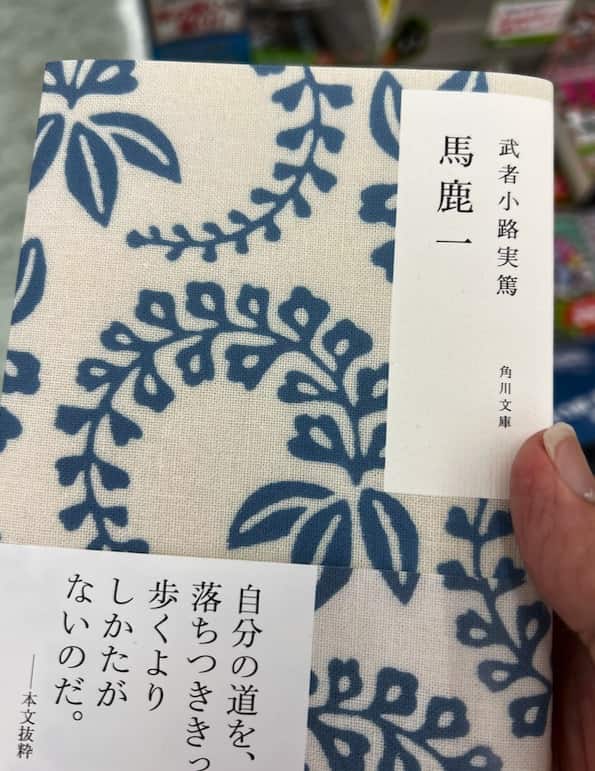

私の読書再出発の頃の本「馬鹿一/ばかいち」が新刊で出ていました、角川書店、みごとです。

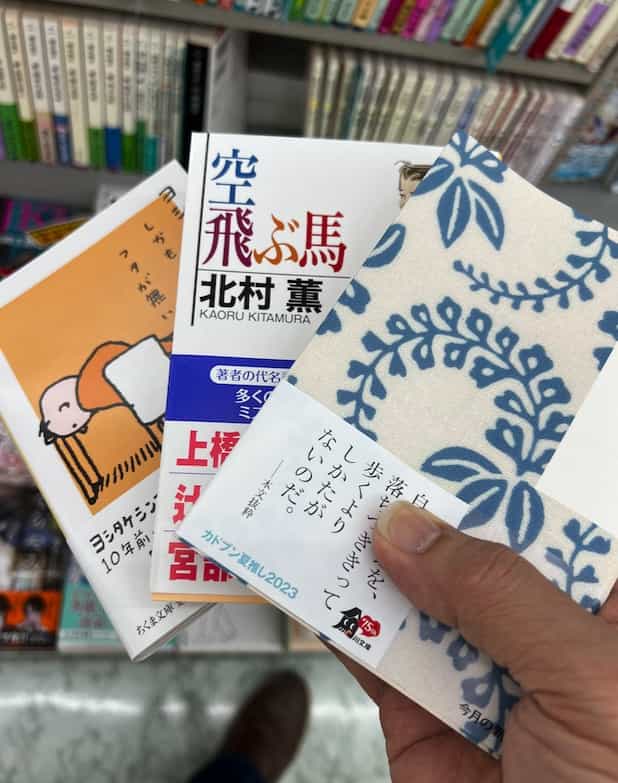

結局、選んだのは全て私が持っている本たちでした。

好きな本は何冊持っていても嬉しいものです。

また「どこかにある」と思っていて探せない本は、やっぱり買っても読みたくなるものです。

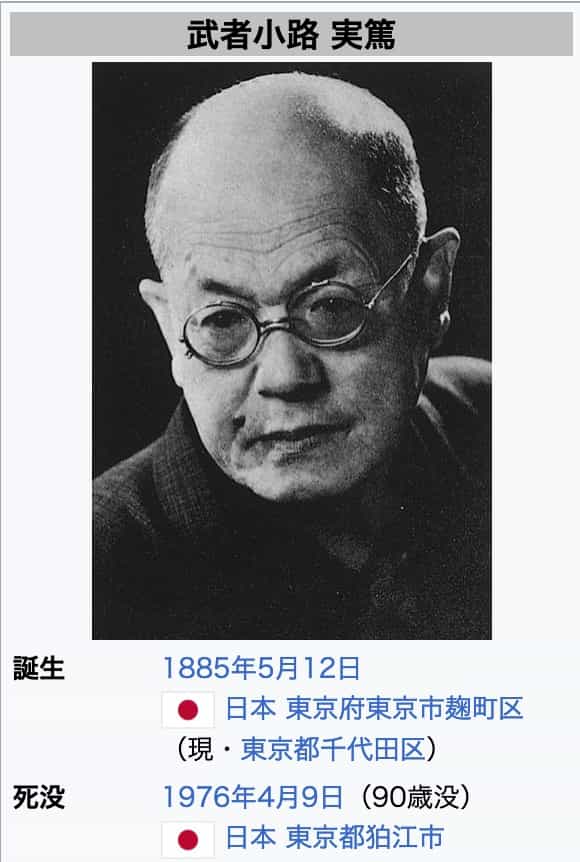

・武者小路実篤 馬鹿一

・北村薫 空飛ぶ馬

・ヨシタケシンスケ しかもフタがない

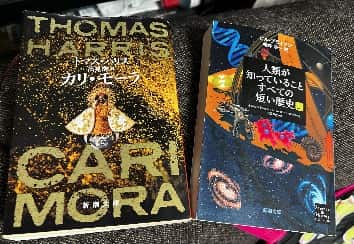

・トマス・ハリス カリ・モーラ

・ビル・ブライソン 人類が知っていること すべての短い歴史(上)

本の世界の強い重力に引き戻されそうですけど、少しゆとりが出てきそうなので、二~三日くらいなら逆らわなくてもよいかもしれません。

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

〈大人も子どもも仲よくたのしく〉というサブタイトル通り、大人も子どもも一緒にたのしくもりあがっている様子が写真からも伝わると思います。

〈大人も子どもも仲よくたのしく〉というサブタイトル通り、大人も子どもも一緒にたのしくもりあがっている様子が写真からも伝わると思います。