前の記事の続きです、未読の方は一つ戻って読み始めてください。

子どもの頃よりずっと少なくなったのですけど、桃の原種キームム(毛桃)が沖縄に自生しています。そのキームムの実とウメの実がとても似ているという話の続きです。同じファミリー(科)で近い種なので花もよく似ています。

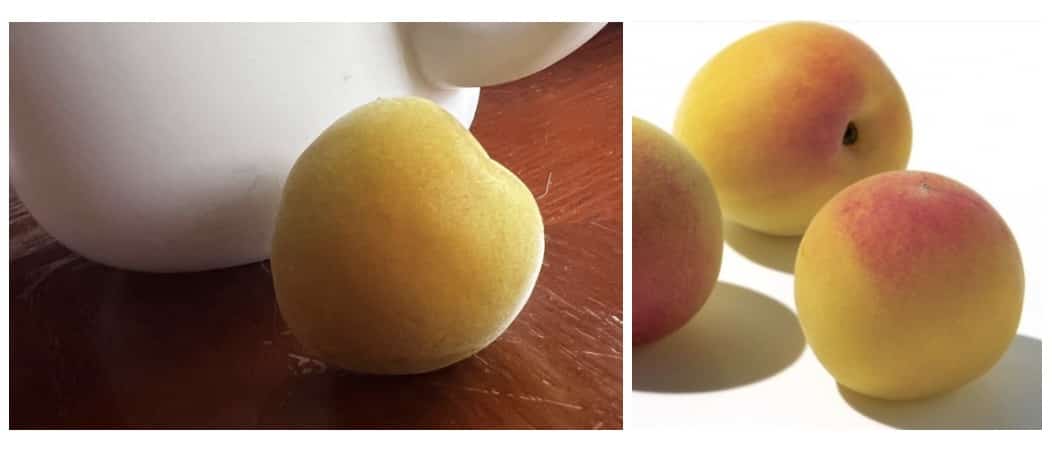

左は私が野山さんぽで採ったキームムの実、右がウメの実です。案の定、読者の方達から「みわけられない」という反応がいくつも届きました。

どう見分けたらよいのか?

私はかじったらわかります。でもかじったことがない人には区別できません。

とはいえ、若い梅の実は毒がありますから注意しなくてはいけませんよ。

どちらもしっかり熟したら香りがしてますから、知っている人なら「あ、これは!」とわかるでしょう。

私が見せてもらった実はまだ熟していないので香りがしません。

ということで木を見せてもらいました。

これです。

〈第3たの研〉のお向かいさんの庭には〈毛桃〉があります、これです、比べてみましょう。

はっきりわかるのは葉の形の違いです。

毛桃に限定せず桃の葉は細長く、梅の葉はふくらんだ形をしています。

これはさっきと同じ毛桃です、葉の周りがギザギザがはっきりしています。

梅の葉もギザギザがついているタイプもあるので決定的ではないのですけど、この二つの写真の違いは明らかです。

これは知人のところにあった木の葉の部分です。

ウメだと考えてよさそうです、めでたしめでたし。

他にも枝ぶりが違います、もっとあるでしょうかみなさんも調べてみませんか。

身近な植物たちの見分け方プログラムを作りたくなってきました。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!