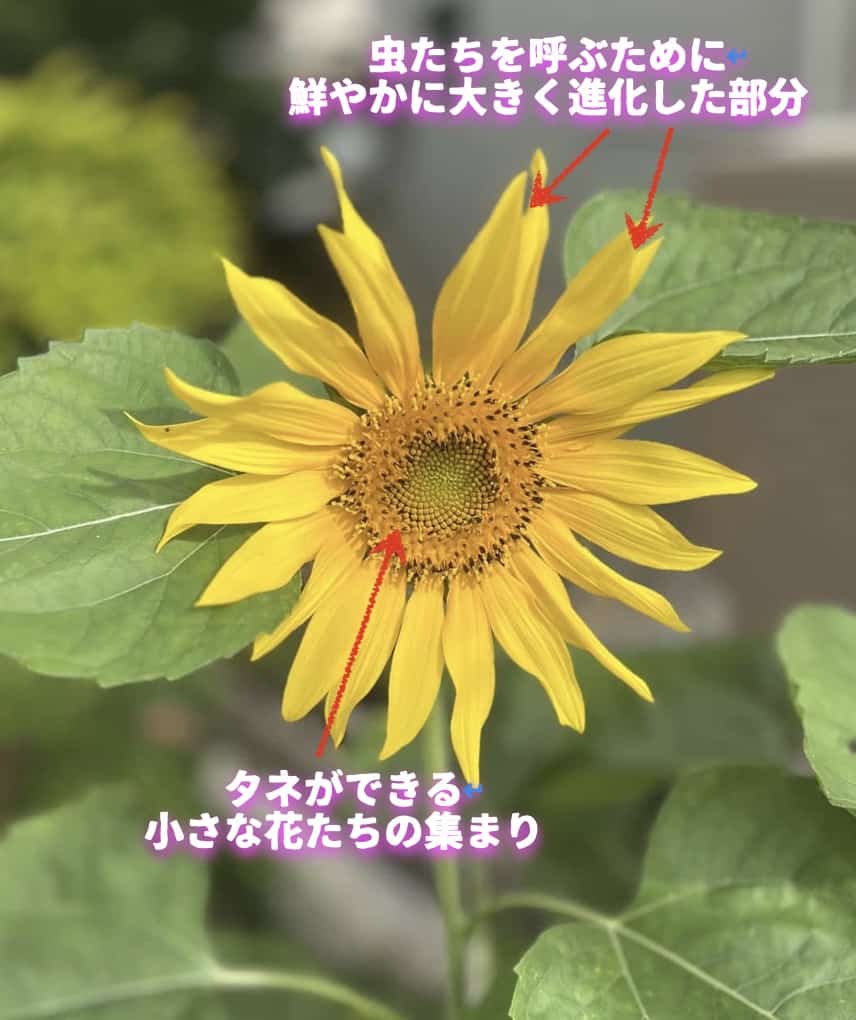

〈たの研〉の実験ガーデンで今年はじめてひまわりを育てています、先日紹介した写真もその一つです。

黄色くて大きな花はよく目立ち、遠くからでもヒマワリだと気づくことができます。

理科では、一つの花に見えるヒマワリはたくさんの花たちの集合体だということを「キク・ファミリー(科)」の植物の特徴として学びます。

そういうキクファミリー(科)の構造がハッキリしたのはいつ頃だと思いますか?

30~40年くらい前のことでしょうか。

100年くらい前のことでしょうか。

300~400年くらい前のことでしょうか…

あるいは?

予想して見てください。

※

カール・フォン・リンネ(1707~1778年)は『分類学』の中でキク科の花の構造をハッキリとらえていました。

つまり今から300~400年くらい前の研究者たちには知られていたわけです。

日本でいうと江戸時代のことです。

その頃の日本は鎖国していたとのですけど、いくつかの港を開き、海外の優れたものを取り入れていました。ですから、鎖国という言葉のイメージはあまり正しくないと私は考えています。

本や資料だけではなく、1823年にはドイツの医者・植物学者のシーボルトが日本に来てリンネの分類体系を伝えています。キク科の基本的な花のつくりは日本の本草学者に広まりました。

宇田川榕菴(うだがわ ようあん)は著作『植学啓原(しょくがくけいげん)』(1835年)で、日本で初めて西洋植物学を本格的に紹介し、

「花は、萼(がく)、花弁、雄蕊(おしべ)、雌蕊(めしべ)より成り、これらの構造により植物を分類することができる。」

「一つの花のように見えるものが、実は多数の小花の集合体であることがある。」

と書いています。

さて、話はここからです。

花の集合体であるヒマワリは、花びらに花たちと、その内側の小さな花たちの2種類に分かれます。実は、外のめだつ花びらは、昆虫たちを呼び込むためのダミーの花です。

植物学的にいうと、〈おしべ〉や〈めしべ〉の両方あるいは一方があって、タネができるものを「花」といいます。

外側の花びらは鮮やかな色で虫たちを呼び込むために進化したもので、そこに〈しべ〉はなく、タネができません。

時々、こういうことを知らない人に「え~、知らないの?」というような伝え方をする人がいます。

確かに、植物学的には〈たくさんの花の集合体だ〉っていうのが正しいにしても、どう見ても一つの花にしか見えないじゃないですか。

こういう時には「だよね~、そうとしか見えないよね」と前置きして

「実は科学者たちが調べてビックリさ! 何と、たくさんの花の集合したのがヒマワリだっていうんだから・・・」

というように伝えてあげましょう。

いつまでも子どもの感覚を忘れずにいたら、きっと伝え方のセンスも育ってくると思います。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!