最新号に書いたChatGPTについてのクロスチェック(ダブルチェック)が必要だという内容です、メルマガの途中からになります。

ChatGPTに小学生向けの〈論理的思考力を高める問題〉をいくつか作ってもらい、メルマガで紹介しました。理科の問題などはチェックしていたのですけど、A.I.が強いはずの計算問題はノーチェックで出したところ単純な計算部分が間違っていて、読者の方からの指摘で気づきました。

年齢の推理

ある家族には、お父さん、お母さん、息子、娘がいます。

お父さんはお母さんよりも10歳年上で、息子は娘よりも3歳年上です。

家族全員の年齢を足すと100歳になります。娘の年齢を推理してください。

答え:娘は17歳です。

(お父さん43歳、お母さん33歳、息子20歳)

Aさんからの指摘

☆(17+43+33+20)歳は《103》です

☆しかも33歳の母親に20歳の息子がいるというのはへんではないか

なるほど、しかも笑えます。

ChatGPTを利用する時は、はじめに書いてきた様にクロスチェック(ダブルチェック)が大切です、その範囲は簡単な計算などにも広げる必要があります。

とはいえ「だからChatGPTはダメなんだ」と切って捨てられるほど小さなツールではないことは、きっと読者の皆さんには伝わっていると思います。

またChatGPTはどんどん進化していきますから、こういうミスは次第に減っていくでしょう。減っていくとはいっても完全に0になるわけではありません。

早めに慣れて、自分の思考を深めるツールにしておくことをお勧めします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

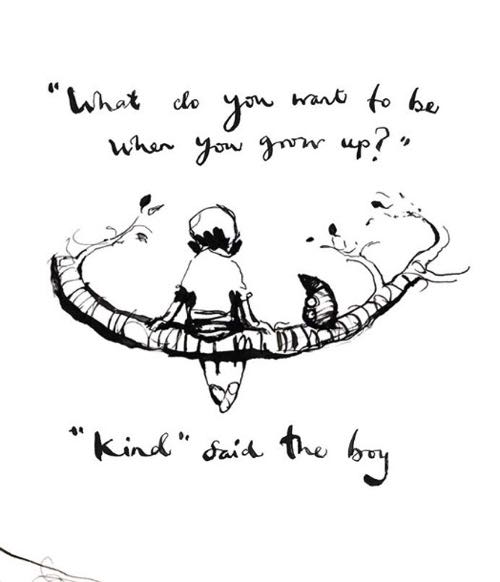

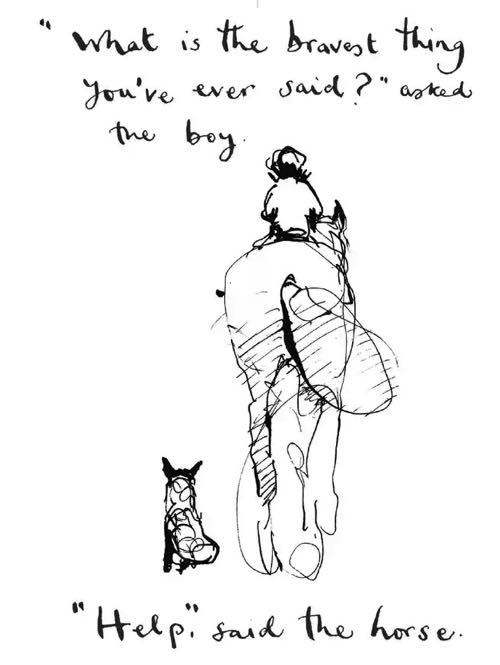

基本的な表現で、しかも感動的なので「中学の英語の教科書に使うとよいのに」と思います。

基本的な表現で、しかも感動的なので「中学の英語の教科書に使うとよいのに」と思います。