県外の読者の方から「芭蕉の旅のあとをたどっています」という楽しいたよりがとどきました、うらやましい限りです。

芭蕉はある人物に憧れていました。

元気な頃「願はくは花の下にて春死なむ その如月の望月のころ」

と詠み、年老いて生を閉じたのが、ほぼその歌の通りだったという、歌人『西行』です。

芭蕉が『奥の細道』の旅に出た年はちょうど西行の500年忌でした。

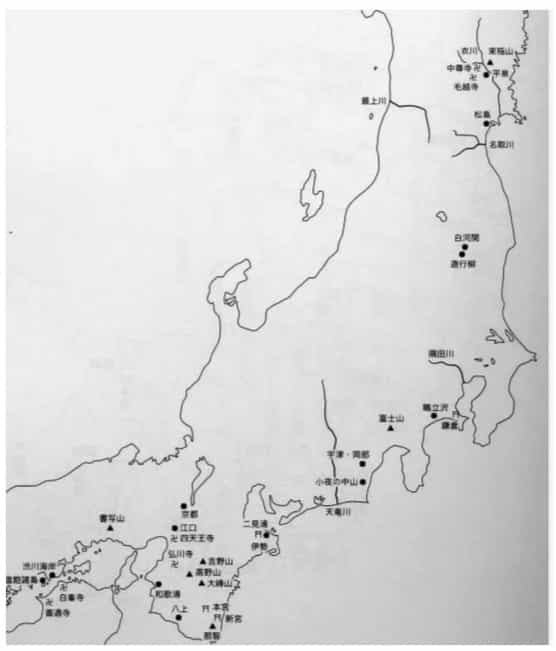

私も『千住』や『日光』『白河の関』『多賀城』ほかいろいろなところを訪ねました、残念ながら歩きではなくレンタカーで移動して芭蕉の旅あとをたどる旅です。

西行はどの程度の旅をしたのか?

芭蕉と同じくらいか、少ないのか長いのか…

芭蕉は『奥の細道』以外にも『野ざらし紀行』ほかいくつかの作品集をまとめています。A.I.に計算してもらったところ「4061km」と出ました。

西行は芭蕉より500年くらい前の人物で、細かい旅の記録がありません。

いろいろ探していると「五島美術館」の資料に西行の旅の場所をプロットした資料がありました。

A.I.に概算してもらうと、どこからどこをたどったのか、その地に赴いたのは一回なのか複数回なのか、いろいろわからないところがあるけれど、芭蕉より長い距離を旅しただろうということです。

※