自由研究、眉毛の役割りから〈猫にも眉毛があるか〉というテーマに入りました。みなさんの予想はどうでしょうか、ネコにも眉毛が必要なのか。

人間と違って顔中毛が生えているのに、さらに眉毛が…?

人間には髪の毛がありますけど、猫は頭も毛だらけですから、髪があるとはいいませんね。

さぁ、予想変更する方はラスト・チャンスです。

次のコマで、〈たの研〉件のウェルカム担当アルキメデスに協力してもらうことにしましょう、今は寝てますけど。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

横を向いてもらって写真をパチリ、どうですか?

こうみるかぎりでは〈まゆ毛〉があるようには見えませんね、以上、実験終了、ではありません。

起きてもらって、近くから見ましょう。

あれ、目の上だけ、毛が長くなってませんか。

少し上から見ましょう。

斜め下から見ましょう。

目の上の毛が明らかに長く伸びています。

これは〈まゆ毛〉といってよいでしょう。

猫も大切な目をまもるためにまゆ毛があるんですね。

とはいえ人間のように表情を伝えるためには機能していないでしょう、だってこうやって近くまでよらないとあるかないか分からないくらいですから。

アルキメデスだけにまゆ毛があるのか?

ぜひ、近くにいるネコさんのまゆ毛を確認してみてください。

※

では〈犬さん〉たちにもまゆ毛はあるのか?

馬には?

ゾウには?

まゆ毛(眉毛)がある動物とない動物の違いは何か?

そういう研究は、ほとんどの人が知らないことで、ネコにまゆ毛があるという話も、私の周りの人たちが「え~、本当ですか?」とびっくりしていたくらいです。

たのしみながら自由研究してみませんか。

夏休みの課題にして出しても面白いと思います。

自由研究コンクールなどでは、定番のテーマがいろいろあって、眉毛の研究が賞をうけることはないでしょう。でも、こういうたのしい研究、つまり本物の研究は、きっとみなさんの可能性を高めてくれます。

そして、みなさんの周りで「え~、ほんとに(・・ 」と言ってくれる人たちが出てくれます。

おすすめします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

⑤可能な方は気軽におたより⬇︎

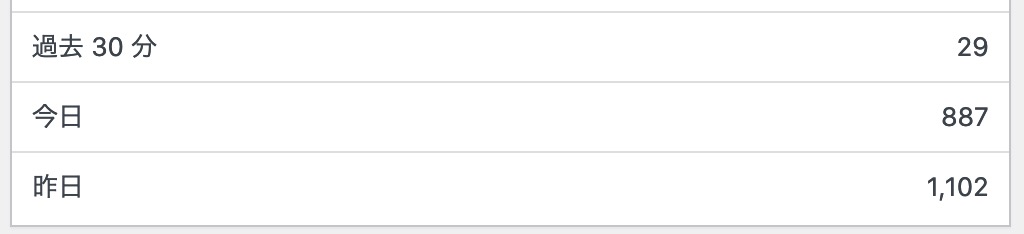

とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?

とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?