日本のパソコンつまり〈パーソナル(個人利用できる)コンピュータ〉の世界は私が大学に入学した頃(1980年頃)に花開き始めました、それは私にとってとてもよいタイミングでした。書き込みや読み出しがディスク処理できるタイプで100万円くらいしましたから、小中高校生の頃なら手を出せなかったでしょう、社会人として働いていたとしたら忙しくてそれを使いこなすための時間を生み出すことができなかったでしょう。バイトで稼ぎ、親に無理をいい入手したパソコン〈PC9801-F2〉をドキドキしながら使い始めた時のことは今でも肌感覚として思い出すことができます。周りで使っている人たちはほとんどいない上に本や雑誌などの情報も少ないので、まさに手探り状態でプログラムを組んだりしていました。

それから20年ほど経った西暦2000年頃、若き天才ラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンの手によってGoogleが設立されました(1998年)、その時彼らが掲げたテーマは今でも忘れません、曰く「地球上にある全ての情報を整理し、全ての人たちがそれにアクセスし使えるようにする!」、すばらしい。

〈何というビッグマウス〉と非難する人たちもいたのですけど、私は素晴らしいと思いました。ちなみに著名な評論家 田原総一朗もその頃、コンピュータ関連の進化に批判的な人物の一人でした。

その後〈Google検索〉で世界中に散らばっていたいろいろな情報にアクセスすることが簡単にできる様になりました。〈Gmail〉によってお互いの情報交換がとても楽になり、〈Googleマップ〉でいろいろな地域の地図にアクセスすることができる様になりました。〈古書をスキャン〉して無料で読める様に提供する作業も画期的でした。〈Google earth〉は授業で何度利用させてもらったことでしょう。カーナビゲーションシステムも高い機器を購入する必要はなくスマホで簡単に利用できます。私の車にもカーナビゲーションシステムが積まれているのですけど、スマホの方がずっと便利です。

今日とりあげる〈ストリートビュー〉も画期的な情報の整理アクセスシステムです。個人として利用するだけでなく教育ツールとしてもかなり高いポテンシャルをもったツールです。

先週号の〈たのしい教育メールマガジン〉の授業の章で紹介したのが授業でのストリートビューの利用です。

いろいろな反響が届いています。

ストリートビューの使い方は、このサイトがシンプルだと思います、ご覧ください。

⇨

メルマガの内容は有料版なので、その導入の少しの部分を切り取って紹介しましょう。みなさんもぜひ使ってみてください、「知っているよ」という人も視点を変えることでもっとたのしくなると思います。

※

はじめに

個人的にはずっと以前からGoogleマップのストリートビュー機能を使って、行ったことのない場所を旅したり、好きな土地を散策したりしています。数年前の〈映画の章〉でニューヨークのセントラルパークのあたりを歩いてたのしむ内容を載せたことがあります、けっこう人気がありました。

今は学校で子ども一人ずつにタブレット端末も行き届いている様ですから、授業で使えると思います。

社会の「地図学習」を起点にして、ぜひとりあげてみてほしい授業です、家庭でもぜひやってみてください。

準備は2つだけ

1.パソコンorタブレット端末

※スマホ画面では小さいと思うのですけど、やってやれないことはありません

2.テーマ

今回は〈学校から家に帰るまで、道草あり〉

✨重要

①ストリートビューの使い方はこども達と事前学習しておきましょう

➡︎https://www.youtube.com/watch?v=qJDx6bm7FVg

②クラスでは学習係やパソコンが得意な子どもたちと事前に授業の流れを確認しておいて、困っている仲間をヘルプしてもらえる様に確認しておくとよいとおもいます

楽しみ方

まずテーマや時間などを説明します。一つの授業でずっと、というより〈5~10分くらい〉を設定していた方がよいと思います。

「今日は学校から自分のうちまでをGoogle マップのストリートビューでたどりましょう。

いつも歩いている、あるいは車で通っている道なのに、きっといろいろな発見があると思いますよ。

それからみなさん〈道くさ〉って知っていますか? もう使わなくなった言葉の一つかもしれません、まっすぐ帰らずにどこかによって時間をつぶしたり遊んでしまうことをいいます。

ストリートビューではその〈道くさ〉もありです、でもちゃんと家までもどってくださいね。時間はまず〈5分〉に設定しておきましょう。短かったら、もう少し伸ばしますから心配しないでください。家が近い人もいれば遠い人もいますから、早く着いた人は、今度は自分の家から友達の家までたどってみましょう。

慣れた人は周りの人たちに教えてあげてくださいね」

ここまで

① 1日1回の応援〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!

② たのしい教育をより深く学び、より強く応援するための〈たのしい教育メールマガジン〉を一年間購読してみませんか。カウンセリングや講座、文章ドクター等の割引、教材購入の割引等の特典もあります

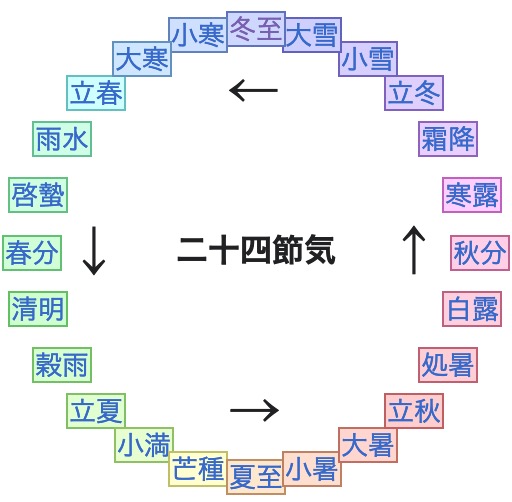

バナナはスーパーにほぼ一年中あるのだけど、冬のバナナはもっと南の国からもってきたもので、沖縄で育っているとは思っていなかったので、予想外のことでした。

バナナはスーパーにほぼ一年中あるのだけど、冬のバナナはもっと南の国からもってきたもので、沖縄で育っているとは思っていなかったので、予想外のことでした。