〈たのしい教育メールマガジン〉は〈たのしい教育の強力な通信指導ツール〉という実質的な価値に加えて〈たくさんの方たちの笑顔と賢さを増やしていく社会的取組の大きな貢献〉となります。いずれ広く遠くまで照らす明かりとなる〈たのしい教育〉を応援しよう、学んでみようという方は、まず一年間ご購読ください。

皆さんが加えてくださった大切な資産を、子どもたち、先生、保護者の皆さん、地域の方たちの笑顔と賢さを増やす活動として何十倍の価値に変えて大切に利用させていただきます。

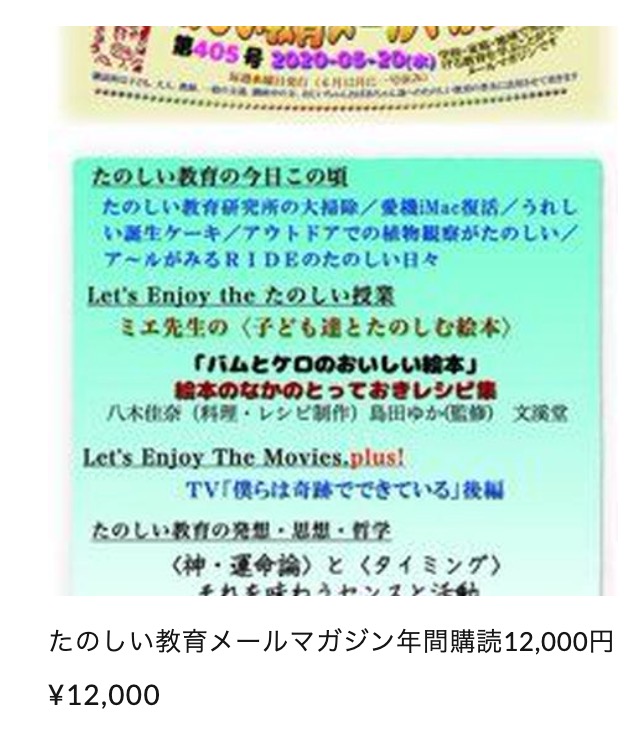

メルマガの記事を一部紹介しています、たとえば ⇨ こちら

申込みはこちらから⇨ https://ikkyuu21.stores.jp/

サイトを開いて下のアイコンを買い物カゴに入れてすすめます

※クレジットカード決済、コンビニ決済などいろいろな方法を選べます ※クレカ決済には手数料がかかりませんが、コンビニや銀行振込などは手数料がかかります

※応援メルマガのアイコンなどいろいろあるので間違わない様にしてください

すでにメルマガの読者の皆さんへ

読者の皆さんからの声にお応えして、創刊0号から今現在の最新号(580号)までの記事一覧をまとめました。⇨ 🌟メルマガ全記事2023-06-28(560まで)

メルマガの読者の皆さんは印刷して手元に置き「体育で利用できる授業がなかったかな」とか「不登校の見方・考え方を読みたいな」という時に検索し〈◯◯号にある〉ことを確認して、メールツールで検索してお読みください。

念のためメルマガはパソコン等に保存しておくことをおすすめします。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

ガリレオが明らかにした〈ふりこの等時性〉の法則は誰でも再現できます⇨

ガリレオが明らかにした〈ふりこの等時性〉の法則は誰でも再現できます⇨