〈たの研/たのしい教育研究所〉ができて約12年、干支のサイクルでいえばほぼ一回りしました。小さな講座を加えると年に5~6本開催しているので、たの研のプログラムはたくさんの先生たち、保護者の方たちに広がっています。

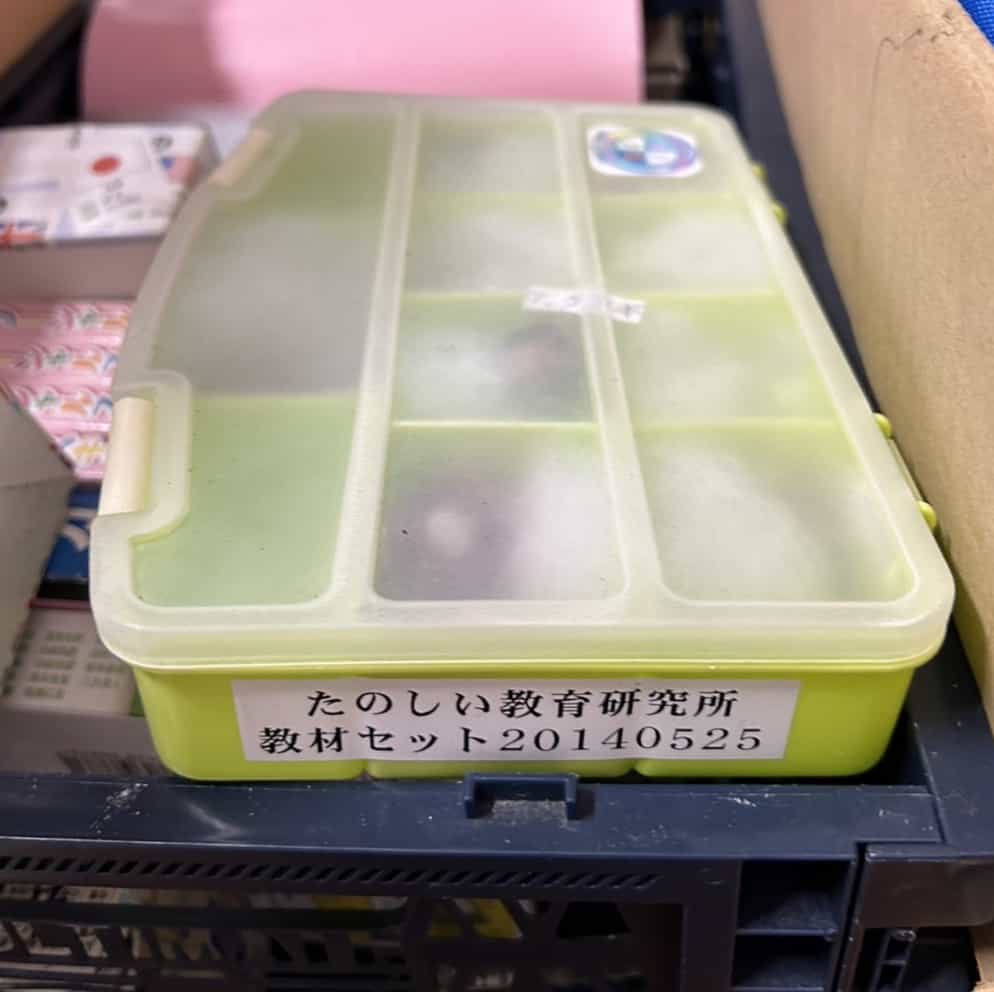

先日、離島に赴任したA先生から「びっくりです、赴任した学校の備品室にたのしい教育研究所のどんぐり標本がありました」という連絡が入りました。

「20140525」という表示があります、10年くらい前に『どんぐりプロジェクト』で盛り上がっていた頃、東京から遠藤先生を招いて講座を開いた時に作成したものだと思います。

会場は〈うるま市石川の舞天館〉です。

環境保護のたのしい活動を、どんぐりの育成をテーマにとりくんだプロジェクトです。

ちなみに、日本最大のどんぐりは沖縄にあるんですよ、オキナワウラジロガシです。

そのオキナワウラジロガシの苗を育てて、それもプレゼントしたので、準備の関係で20人くらいの定員だったと思います。

その時に参加した先生が、その島に赴任する持っていって、子どもたちに見せてくれたんだ、うれしいことです。

10年でじわじわ広がっていくということは、100年すれば制覇するくらいになるでしょう。でも今生きている人たち、今の子どもたちの笑顔がひろがって自分の可能性をどんどん高めていくためには、そんなにまてません。

仲間たちとたのしく元気に取り組んでいきたいと思う気持ちを強くする、たよりでした。

ありがとうございます。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!