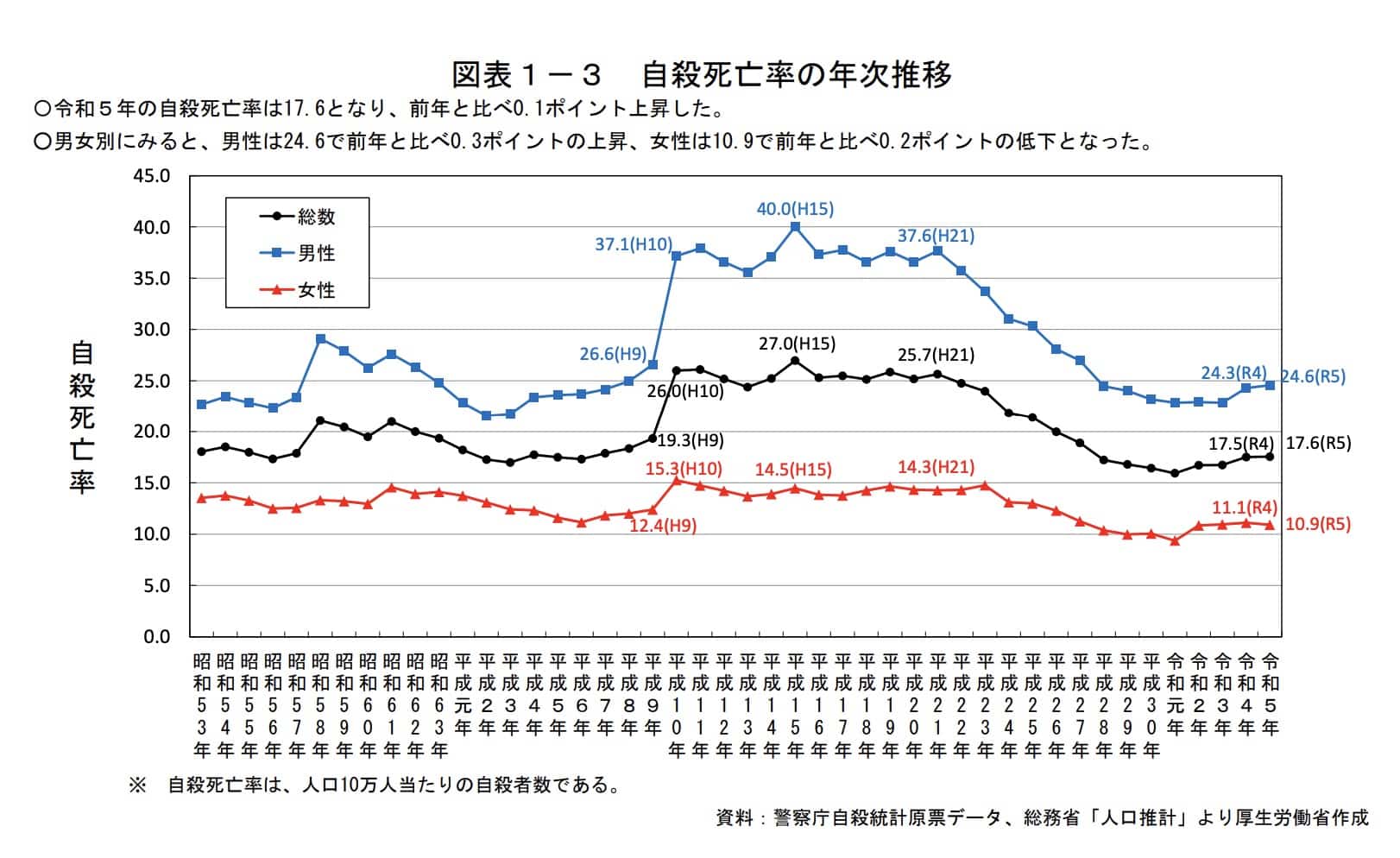

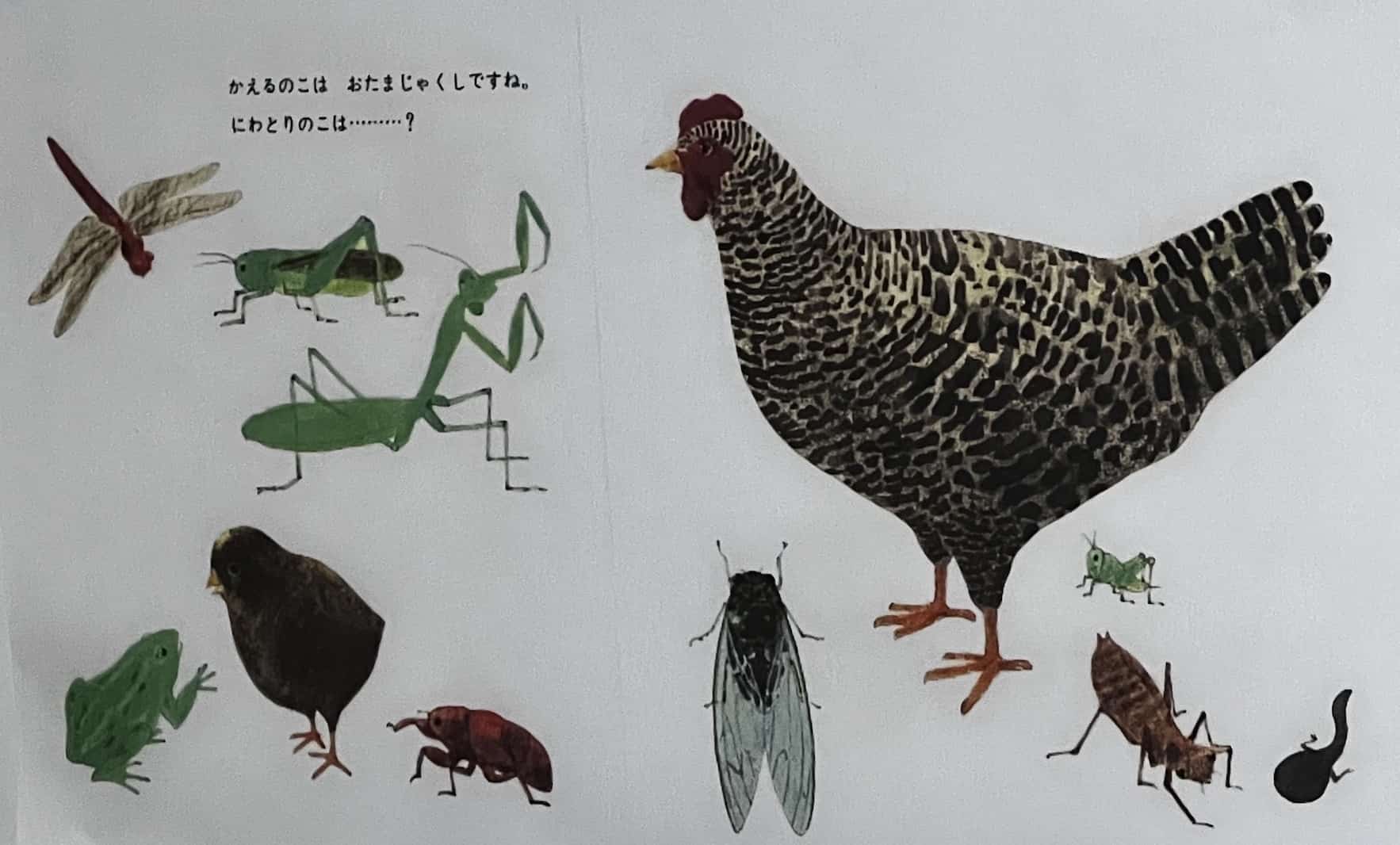

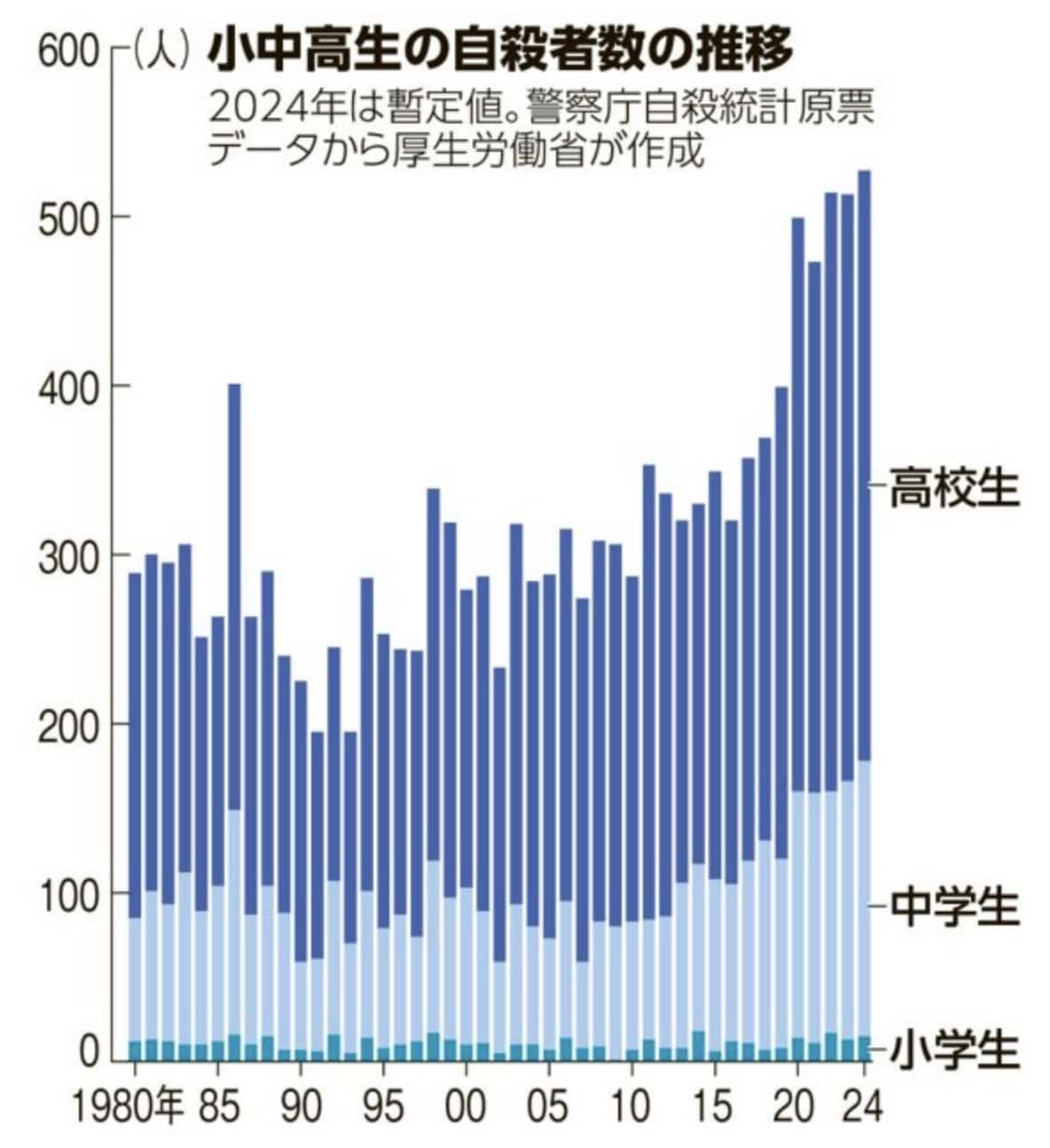

日本の自殺者数は伸びているのか?

どう思いますか?

20年当たり前に高かった自殺死亡率が、下降現象中です。

ただし細かく見るとここ4~5年微増中です。

その中で子どもたち自殺をみると30年の経過の中で上昇していることがわかります。

先日も知人の関わった子が自ら命を絶ったという話を聞き、心の痛みを覚えました。

いろいろな辛い環境で生きている子どもたちがいます。

虐待の中で耐え抜いている子どもたちもいます。

「〈たのしい教育メールマガジン〉の読者の方からPEALカウンセリングについて実践的な一冊をぜひ出してほしい」

という声が届き「いずれ必ず出します」と答えました、このサイトの読者の皆さんの中にも期待してくださる方がいてくれたら嬉しいです。

私がカウンセリングに本気でのめり込むことになった大きなきっかけの一つが、あるTVの特番でスイスの女性臨床心理学者の言葉でした。※A.I.のディープリサーチで、それがほぼ『ヘンリー・ミリー』だっただろうと特定されてきました。まだ出展に当たっていないので、確定ではありません

殺人を犯して少年刑務所に収監されている子どもたちのカウンセリングに携わっているその女性臨床心理学者がこう問いかけました。

「長くこの問題と関わってきて、やっとわかったことがあります。

殺人という最後の一線を超えてしまう子と踏みとどまる子の違いは何か?」

彼女の答えは明確でした。

「その子の近くに、その子が〈信頼できる大人〉が1人いるかいないかです」

最後の一線を超えるか踏みとどまるか、それは『自殺』についても言えるでしょう。

できれば家族に1人でいいから、その子が信頼できる人がいて欲しい。

教師が信頼できる大人になれたら、こんなによいことはないでしょう。

でも逆に「あれをしなさい、これができてない」というスタンスで〈敵〉に回ってしまう大人もたくさんいます。

けれどほぼ皆「子どものためによいことだ」と考えています。

PEALカウンセリングは、その目標に視点わ当ててお互いの行動をすり寄せていく過程です。もちろんいくつも技法があるのですけど、骨格はシンプルです。

私のカウンセリングでも、自殺がテーマになることがあります。

ハードな段階に至る前に、相談してもらえれば、打つ手の選択肢は広がります。必要な方はご相談ください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!