前回の続きです。「子どもの学力を伸ばす家庭学習の秘訣:効果的なサポート方法」それは、まず子どもたちが、それを学ぶことのたのしさを感じてくれるアプローチです。

「漢字を100回書きなさい」「計算ドリルを5分以内にできるようにしなさい」という指示型トレーニングで力が上がる子もいます、けれどその確率は低い。

そうやって問題を解く力がついていっても、教師や親の強制に反発できる・拒否できる力がついてくると、従わなくなる子どもたちが増えていきます。さらに強い強制を与えると、大きな問題が生じるでしょう。

家庭で試みるとしたら仮説社の「漢字の宝島」はどうでしょう、たくさんの子どもたちが楽しんでくれることは〈たの研〉でも実証済みです。

家庭で試みるとしたら仮説社の「漢字の宝島」はどうでしょう、たくさんの子どもたちが楽しんでくれることは〈たの研〉でも実証済みです。

いろいろな教科、内容に応用できる〈マッキーノ〉という方法もあります。

https://amzn.to/3Q4zmoY

※本だけでは伝わらないこともあるので、興味のある方は〈たの研〉でレッスンするとよいと思います。

いずれにしても「これこれをやるように」ではなく、例えば「これ、いっきゅう先生がたのしいよ、って言ってるんだけど、お母さんと一緒にためしてみない?/みんなで挑戦してみない?/自分でやってみない?」というようにすすめることです。

このサイトの検索窓に「自由研究」と打つと、ヒントになるたのしい学習内容もたくさん出てくると思います、探してみてください。

子どもたちの可能性がたのしく伸びていく、それがたのしい教育研究所の大きなテーマです。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

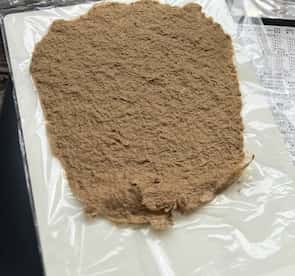

味のある和紙風の紙がとても簡単に出来上がりました。

味のある和紙風の紙がとても簡単に出来上がりました。