〈たの研/たのしい教育研究所〉の「たのしくシンプル島言葉」の取り組みは今年度のたのしくスタートしています。

島言葉といえば、最近のメルマガで、カレーの元祖『マースカレー』が出始めた頃「マースって何なの? 塩カレー?」と思ったという友人がいたという話を書いたら、いろいろな人から「笑いました」というメールが届きました。

島言葉がわからない方には笑えないと思います、興味のある方は調べてみてください⇩ ※「まーす」の項

https://www.kozaweb.jp/featureCategories/show/16

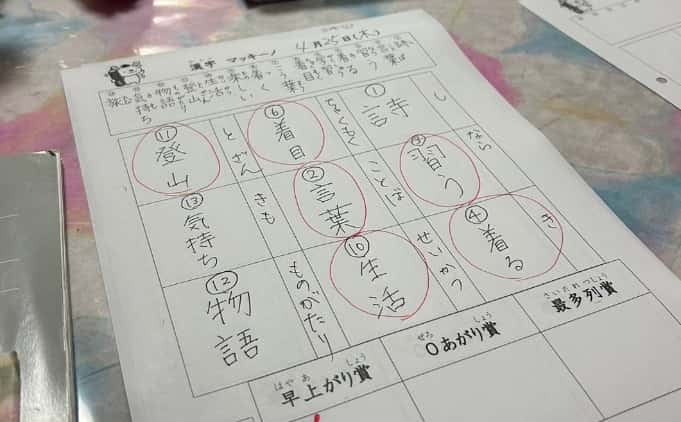

これは今月、A小学校にいって「仲良くなる島言葉」をたのしんだときの写真です。

こどもたちはみんな一緒に「ちびらーさん!」といい声を出してくれました。

子どもたちが持ってくれているのが、たのしい教育研究所が県の助成金を利用してさくせいしたプログラム「仲良くなるしまくとぅば」です。

一枚ものなので、いろいろなん先生たちが気軽に利用してくれています。

人間の思考形成の拠り所となるのが〈言葉〉です。

〈しまくとぅば〉は沖縄で暮らしてきた人たちが大切に残してきた「ものの見方・考え方」をタイムマシンのように届けてくれます、素晴らしい文化遺産だといってよいでしょう。

〈たの研/たのしい教育研究所〉の講座やワークショップはすでに半年先まで入り始めています。

島言葉のワークショップなどをご希望の方は「たのしい島言葉のワークショップについて」と明記してお問い合わせください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!