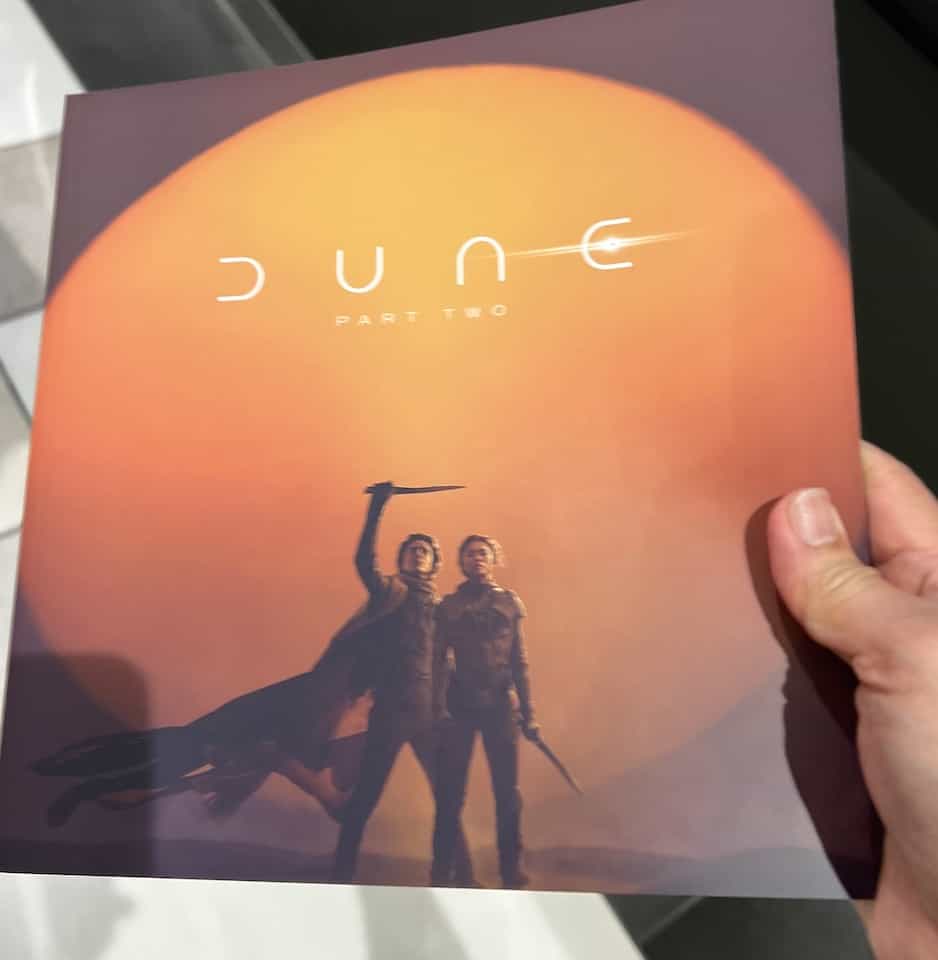

無類の映画好きの私は、有料メルマガにもそのコーナーを持っていて、毎週おすすめの作品を紹介しています。最新号に書いたのは『デューン 砂の惑星 PART2』です、SF超大作で、たっぷりとその世界にのめりこんでいました。

感動大きかった作品は配給してくれた会社への敬意を込めてパンフを購入しています、中身を開かずに買ううえに大抵一回くらいしか開かないのですけど、本棚に置いているだけで、その時の感動を思い出すきっかけになります。

砂漠の惑星デューンで繰り広げられる権力争いと復讐劇です。

水が極端に少なく、屈強な者たちがわずかに生きのこっていけるだけの惑星であっても、砂漠と空に浮かぶ太陽の美しさに心動かされます。

※

銀河系にあるわたしたちの地球は、実に魅力ある星です、雲に覆われていなければ、こういう景色を普通に見ることができます。

海に沈む太陽が映し出す姿もとても美しい、まさに水の惑星です。

この星の生物、人間たちは、車という機械を使って移動します。排気ガスで大気が汚れ、大気の温度が上昇し、工業生産の過程で環境が汚染され、さらに気温があがる…

水が乾いていき、デューンのような惑星になっていったら…

環境保護は喫緊の課題です。

※

環境を保護する活動の大切さは、こういう美しさを知っているからこそだといえるでしょう。

環境破壊がどんどん進んで、この星の美しさを知らない人たちばかりになり、生命をなんとか維持するために環境を保護しなくてはならない時代が来たら…

怖いことです。

子どもも大人も、この星の美しさをたくさん味わって欲しいと感じる日々です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!