数年ぶりにメルマガ発行が夜となり、読者の方たちから「今週は〈整理整頓構想週〉でしたか?」という問い合わせがいくつも届きました。

メルマガは毎週水曜日に発行となっていて、たいてい昼頃、早いと午前零時の発信というように、バラバラです。とはいえ夜になることはめったにないので、心配をかけてしまいました、すみません。

〈たの研〉の活動は多岐にわたります、それをこの〈たのしい教育メールマガジン〉の読者のみなさんが資金面で大きく支えてくださっています。その感謝の気持ちは内容充実に傾けているので、メルマガはどんどんたのしくおもしろくなっています。

みなさんも、こどもたちの笑顔と元気、先生、保護者のみなさんの笑顔と可能性、一般の方たちの元気と可能性を広げる活動に参加しませんか。月千円の購読費(年まとめ120,00円のみ)を何十倍の勝ちにかえて利用させていただきます。教師以外の購読者の方達もたくさんいます。

興味関心のある方はぜひ購読ください、こちらにお問い合わせいただければ、購読方法等をお知らせいたします。➡︎ http://tanokyo.com/me-ru

今週の内容の1/300くらいを紹介します。

これが目次です。

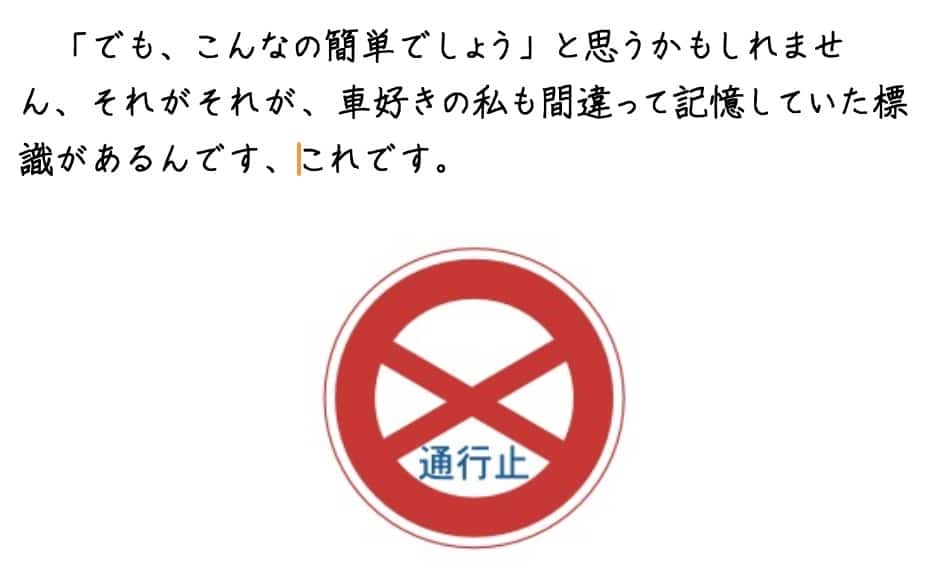

今週は長年まとめようと思っていた、板倉聖宣の「記号のひみつ」を授業の章で紹介しました。さっそく「明日使います」という反響が届いています。

その中で、「で、いっきゅう先生はどう間違っていたのですか?」という質問も届いています。

みなさんはこの標識の意味をご存知ですか?

何を表している?

私は車両侵入禁止の一種だと思っていました。

それがさにあらず、人間も侵入禁止なんだって・・・

人間が含まれる標識は、こんな感じで人間のイラストが入っていると思ってた。

みんな知っていたのでしょうか、、、知っていたんでしょうね。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!