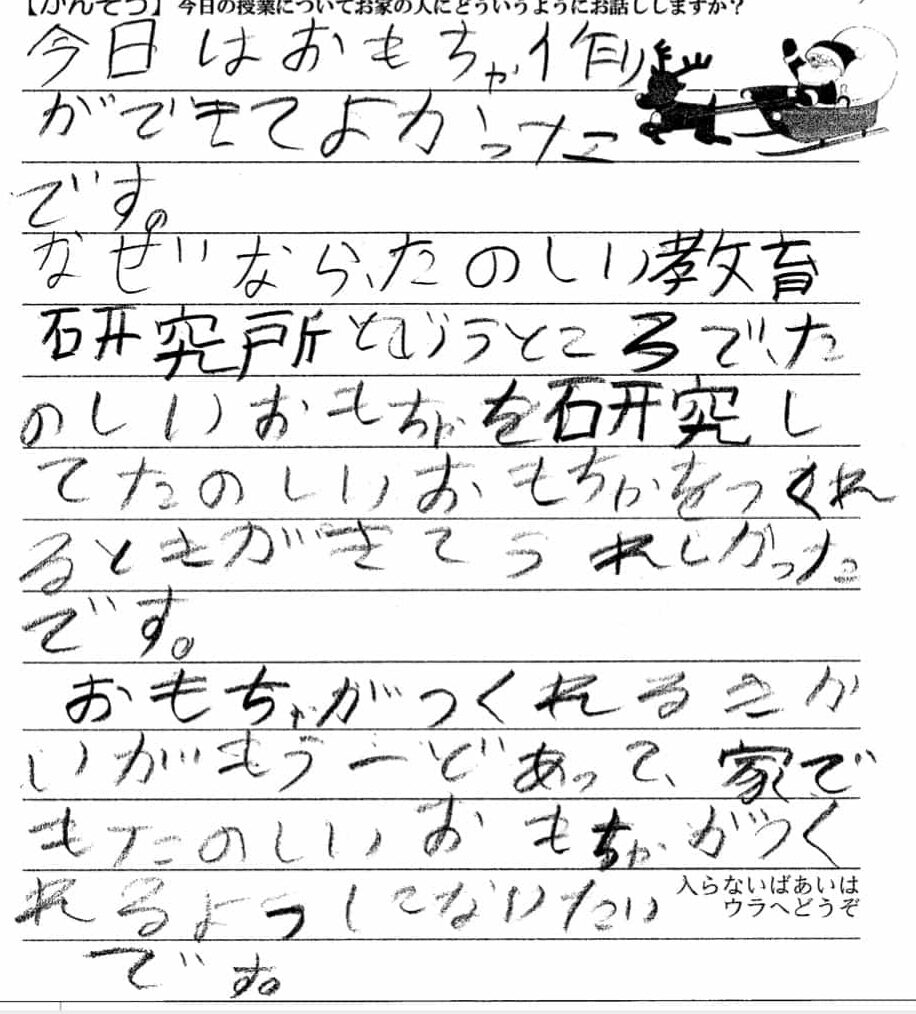

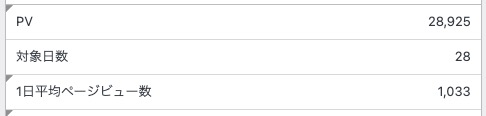

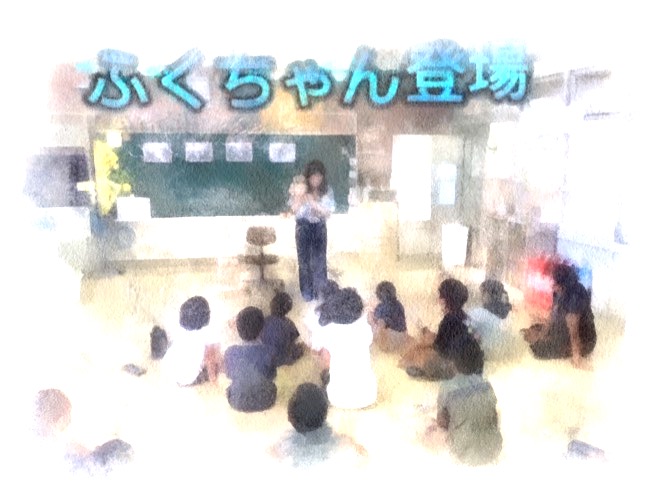

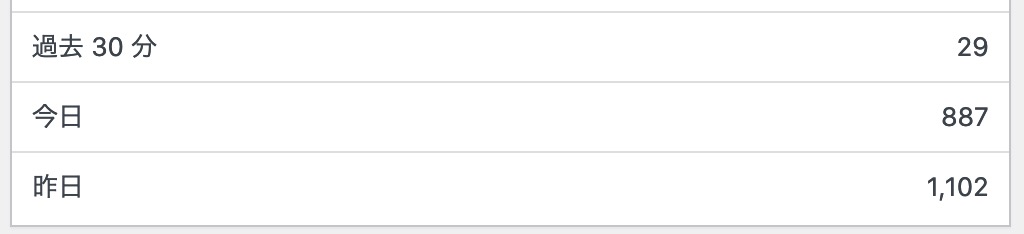

騙されない人になるために; 目標だった1日1000アクセスを突破して、これからどうしようかと考えている中、今朝アクセス数を見て驚きました、これです、え「落ちてる」って? 実は逆です。 とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?

とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?

いいえ!

今日のデータは朝8時台の集計です、私がこれまで紹介してきた今日のアクセス数は夜の段階のデータで、朝の集計ではありません。今日というからにはできるだけ遅い時間の集計が正確だからです。

〈たの研〉の公式サイトは午前0時にアップされる様に設定しています。

多くの人たちが寝ている時間帯ですから、閲覧する人は少なくて、9時10時頃からゆっくりアクセス数が伸びていくのが普通です。

しかも土日は休日の人が多いせいで、一週間のうち、アクセス数があまり伸びません。

ところが今日土曜日の朝8時台で〈887〉ほぼ900アクセスです。

多すぎるな、何かの間違いかな?

こういう時には別な解析ツールで調べておくことも大切です。

騙されない人になるための基本は『判断する情報ソース(元)を複数もつこと』です⬅︎「騙されない賢い子になろう!」というテーマでいつか冊子にする予定です。

ということで、手間はかかるのですけど、別なツールを起動してみました。解析ツールにはそれぞれ〈集計タイミング〉や集計に〈これを入れる入れない〉、〈セキュリティーの違い〉などいろいろな違いがあって、それぞれ違う数字を出してきます。

今回調べたみたツールによると今日土曜日の8時台で786アクセス、ほぼ800アクセスですね。さっきり数字より少ないとはいえ、朝でこの数は今まで例がありません。みなさんのおかげで、ますます嬉しい日々です。

読者の皆さんに心から感謝して、今日もたのしくつづりたいと思います。

※

今日のテーマは「ネコに眉毛があるか」です。

みなさんは眉毛がありますね、眉毛っていうのはこれです。

wikipediaに感謝して参照

何のためについているのでしょう?

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

wikipediaにこうあります。

眉毛は機能的には額から落ちる雨水や汗が目に入らないようにする役割を担う。それぞれの毛の方向はそれに対応するものと考えられる。同様に、雨水やほこりや小さなゴミが目にはいるのを避ける役割も担っている。

他方で、眉は人の表情を作る重要な役割を担っており、それによるコミュニケーションにおいても重要な役割を果たしている。

なるほどなるほど

① 額から流れ落ちる雨水や汗が目にはいらないようにする

② 雨水やほこり、小さなゴミが目に入るのを避ける役割

③ 人の表情をつくる

②は〈まつ毛〉の役割ではないかなぁ…

それはまあ置いといて。

では「ネコさんたちに〈眉毛/まゆげ〉はあるのでしょうか?

みなさんはどう思いますか?

つづく

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

④受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⑤可能な方は気軽におたより⬇︎