以前のメルマガに書いたところ「手に入れました」という声がいくつも届いた三省堂(さんせいどう)の「新明解国語辞典〈第四版〉」は、私がとてもたよりにしている国語辞典です。

ちなみに現在すでに〈第八版〉が発行されていて、購入してあるのですけど、主幹『山田忠雄』さんの個性がイキイキと刻まれているこの〈第四版〉が大好きです。

新明解国語辞典についてはこのサイトに何度か書いていて、山田忠雄さんについても綴っています、興味のある方はご覧ください➡︎ https://tanokyo.com/archives/35265

つい最近のこと、たのしい教育プランを作成しながら「動物」の国語辞典的な定義を確認する必要があって引いてみました。

新明解ファンには有名な「動物園の定義」も久しぶりに目にしました、強烈です。「そういえば〈植物園〉についても強烈な書き方をしているのかな」と気になって開いてみました、紹介しましょう。

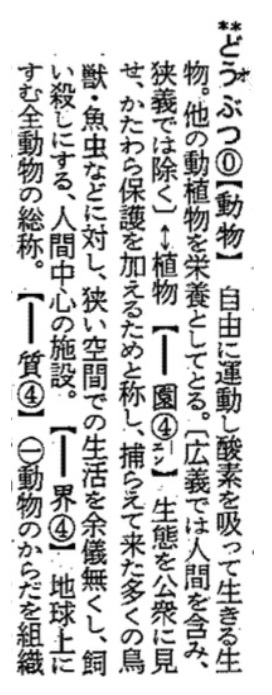

まず有名な「動物園」の定義から! ※動物の説明の途中に出て来ます

動物園(第四版)

生態を公衆に見せ、かたわら保護を加えるためと称し、捕らえて来た多くの鳥獣・魚虫などに対し、狭い空間での生活を余儀無くし、飼い殺しにする、人間中心の施設。

この定義に私が賛成しているわけではありません、そこは誤解しないでください。それなのになぜ評価しているか?

こういう定義を国語辞典に綴ってしまう破壊力に私は素直にこうべを下げます。

もちろん〈動物園〉を運営している方たちからの反発を受け、その後こういう定義はのらなくなりました、最新版はこうです。

動物園(第八版)

捕らえて来た動物を、人工的環境と規則的な給餌とにより野生から遊離し、動く標本として、一般に見せる、啓蒙を兼ねた娯楽施設。

※

第四版に戻ります、動物園についてあれほど強烈な定義を下した新明解国語辞典は〈植物園〉について、どう定義しているのでしょう。

恐ろしい言葉が綴られているのでしょうか。

みなさんはどう思いますか、予想してみてください

⬇︎

あなたの予想

⬇︎

⬇︎

予想すると外れても賢くなりますよ

⬇︎

もちろん 当たっても賢くなります

⬇︎

そして何より〈たのしく〉なります

⬇︎

では、開いてみましょう。

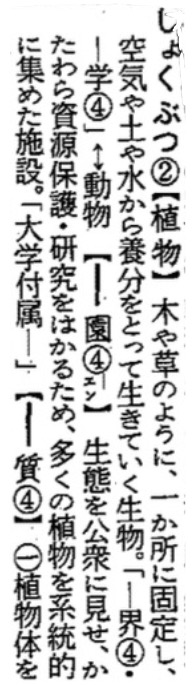

植物園(第四版)

生態を公衆に見せ、かたわら資源保護、研究をはかるため、多くの植物を系統的に集めた施設

何と、すごく優しく綴られています。

新明解国語辞典 主幹〈山田忠雄〉、あなたの中の動物愛と植物愛はどの程度違っていたのでしょう。

生きている時に会って、居酒屋さんに行きたかった。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!