今日のメルマガにさっそく反応が届いています。アーモンドについて発想法で紹介したわたしの解説についての反響が多いようです。かつてまとめ始めていた「アーモンドの秘密-たのしい植物学」のプログラムに書いたものを、板倉先生の話に〈付記〉として紹介しました。

板倉先生の話は『広島仮説実験授業入門講座記録集2003』に出ていた一節です。

※

板倉

たとえば、みなさんアーモンドというものを食べたことがあるでしょう?

アーモンドは桜の花よりもっと立派でもっと大きい木です、梅のような実がなります。

※いっきゅう付記

これがアーモンドの木

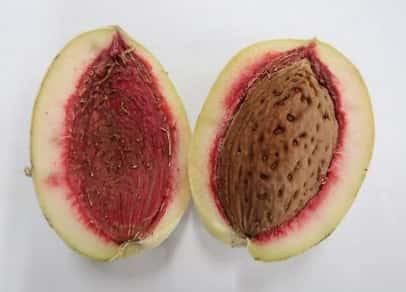

これがアーモンドの実です。

板倉

梅は実の中に種があるでしょ、その種を壊すと天神さんがある。

アーモンドの実もその天神さんです。

※いっきゅう付記

実際に梅干しを割ってみましょう、まるでチョコレートの中に入っているアーモンドのようにみえませんか?

梅干の種の中にあるもの〈仁〉です。

いっきゅう撮影

これがアーモンドの実の中です、梅干しの種の様なものが見えますね。

その硬い殻を破るとアーモンドが出てきます。

梅干しの中身を食べるなんて変だな、と感じている人もいるかもしれませんけど、アーモンドと似た様なものですね。

しかも梅干しの種の中身もアーモンドに負けず、とても美味しいんですよ。※たくさん食べるとよくないようです

板倉

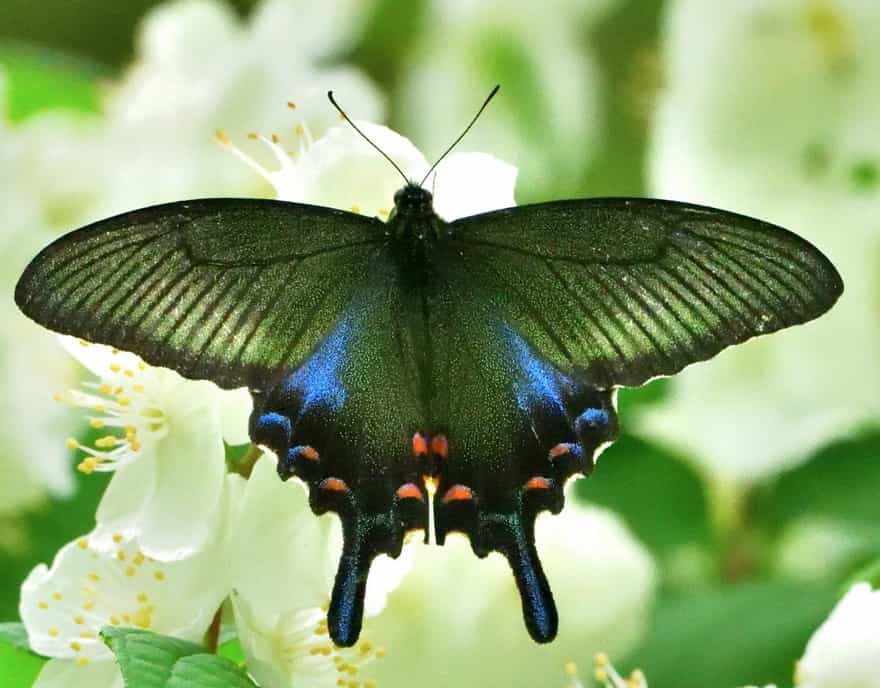

アーモンドというのは花は咲くんでしょうか?

※

ここまでにしておきましょう。

〈たの研/たのしい教育研究所〉で作成中の「たのしい植物学 アーモンドの秘密」は、アーモンドの実は梅干しのような硬い皮を割って一つずつ取り出しているのだということ、梅干しととても似ているのだということ、そして実はどちらも同じ〈◯◯ファミリー/科〉だということなど、話はどんどんふくらんでいきます。

いずれ発表できると思います、ご期待ください。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎