〈たのしい朗読〉の記事が広く読まれていてお便りもいただいています。その中で読者の方から「ぜひ聞いてください」と紹介された朗読があります。俳優 高倉健が自らの著書を本人で朗読している『南極のペンギン』です。

ちなみに南極にペンギンはいても北極にはいません。日本経済新聞によると「北極にペンギンが住んでいる、というのは最もよくある間違い」とのこと⇨https://www.nikkei.com/

映画を無類に愛する私ですから、もちろん高倉健が活躍する作品をたくさん観ています。

ヤクザ映画やスナイパー役は好きではなく、「野生の証明」『鉄道員』がまあまあ好きです。

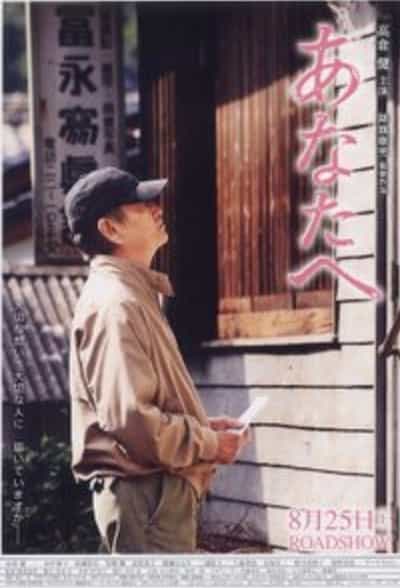

『八甲田山』『海峡』と名作があるなか、最も好きなのは田中裕子さんと共演した『あなたへ』です。『幸せの黄色いハンカチ』より大好きです。

いろいろな処を巡りながら展開するロードムービーで、とても味わいがありますよ、未見の方はぜひどうぞ。

※

『北極のペンギン』は

ぼくの名前は たかくらけん 、映画俳優の仕事をしている

という言葉からはじまります。

健さんが映画の仕事をしながら、いろいろな処で出会った想い出深い人たちのことを綴った作品です。

健さんがいつものように飾らず朗読してくれています。

健さんの滑舌の特徴で「ぼく」を「ぼぐ」というところも、私の好きな健さんの雰囲気がそのままでていてホッとします。

※

私は聴き始めて、「あ、これ以前読んだ作品だ」と気づいたのですけど、以前書いたように、読む味わいと朗読の味わいとは違う回路が刺激されて、どちらも別々にたのしめます。

後半の田中一村の章は、知っている話なのに涙がでました。

この本の最後は〈沖縄 石垣島の子どもたちに望遠鏡を送った〉というエピソードが綴られています。

「こんなに自然豊かなところに住む子どもたちには、望遠鏡は必要ないかもしれない。ボグは、望遠鏡を送ったことを少し後悔した」と閉じるところも、とても味わい深く、健さんの人柄がにじみ出てくると思う。

「そういえば、健さんが出た八重山ロケの映画ってなかったと思うけどなぁ」と気になって調べると、となりの西表島の高級リゾートが健さんの隠れ家的な処だったらしい、地元と交流もあったとのこと、こういう情報には私はとても疎い。

※

「アナウンサーとか声優さんなら朗読は得意だろうけど俳優の朗読はたどたどしいんじゃないかな」と思う人たちがいるかもしれません。

映画は総合芸術です、俳優さんたちの力は普通の人たちが想像するずっと上をいくと思います。心の奥にある思いを表現することにかけては、一流です。

おすすめします。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!

「聴いたら必ず最後まで」なんて考えるより、合わないなと思ったら別なものを聴く、そのうちに気に入りの作品に出会えるでしょう。

「聴いたら必ず最後まで」なんて考えるより、合わないなと思ったら別なものを聴く、そのうちに気に入りの作品に出会えるでしょう。