今週は子ども達のために魅力的な活動をしている方たちとお会いして、いろいろなお話を聴かせていただいています。前回は区長さんたちとのお話のことを紹介しましたが、今回は〈たの研〉のさくら先生の紹介で、地域で子どもたちのために頑張っている大先輩Uさんのお話しを聞かせていただきました。

※たのしい教育研究所の個人情報保護規定によりサイトの写真は必要に応じて特殊加工したものを掲載してあります

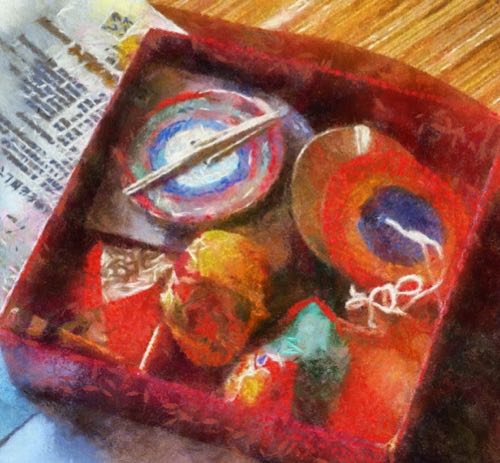

写真入りでわかりやすくまとめられたこれまでの活動資料を元に

「これは○○小学校の生活科に呼んでもらった時の様子です」

「これがその時に利用した教具です」と、目に見えるようにお話しを聞かせていただきました。

子どもたちとの活動がコロナで途絶えたのだけど、これからまた取組みをすすめていきたいと笑顔でお話しをしてくれました。

そのどれもが、とても元気の出るお話しでした。

たのしい時間を過ごした後、お礼を伝えておいとまし、こういうことを考えていました。

※

〈たの研〉のメンバーもそうだけれど、自分の利益というより、子ども達の笑顔や元気、知的好奇心の高まり、優しさの深まりを優先させる人たちがたくさんいます、考えてみると不思議なことです。

自分の人生の時間を自分の趣味やお金儲けのために使うというのではなく、子ども達の笑顔のために使うというのです。

無邪気さや純粋さを目にして、自分の子どもの頃のことを思い起こすからでしょうか。

人間の持つ〈保護本能〉がゆすぶられているからでしょうか。

子供たちの笑顔は純粋に美しく、そのが私たちの感情を動かし喜びを感じさせるからでしょうか。

まだあると思います、そしておそらくそのどれも正しいのでしょう。

そういった中で最も大きなものは、子供たちの明るい笑顔や幸せが増えていくことが、世界が明るい未来に向かっていることをみるからだと思うのですけど、どうでしょう。

Uさんもきっと、そういう思いを共有しているのでしょう。

私いっきゅうの人生はまだまだ長いと感じながらも、ギリギリ最後の時まで、子どもたち、いろいろな人たちの笑顔と元気、知的好奇心と優しさを広げる仕事ができたら、こんなに嬉しい人生はないと思います。

このサイトを読んでくださっている皆さんの、その「読んでくれている」という行為一つが、たのしい教育研究所の元気につながっています。

「このサイト、ほんとにいいよ、毎日更新していて、周りの人たちにお話しするたのしい材料にもなるんだよ」と勧めていただけたら、さらに元気が広がります。

最近もこのサイトを読んで下さっている方が、応援したいと「メールマガジン」を申し込んでくれました。

そういった費用は全て何十倍もの価値に変えて、子ども達・先生・保護者・いろいろな方たちの笑顔を広げる活動に利用させていただきます。ご希望の方はお申し込みください➡︎ http://tanokyo.com/me-ru

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!