栄養士のS先生と、前々から一緒に作りましょう、と話していたプログラムの一つが「発酵」をテーマにした内容です。

そもそも〈発酵〉という名前が難しいので『みえない生き物たちの世界』というタイトルでまとめることになると思います。

スーパーで手に入るので酵母菌(イースト菌)を利用する予定です。

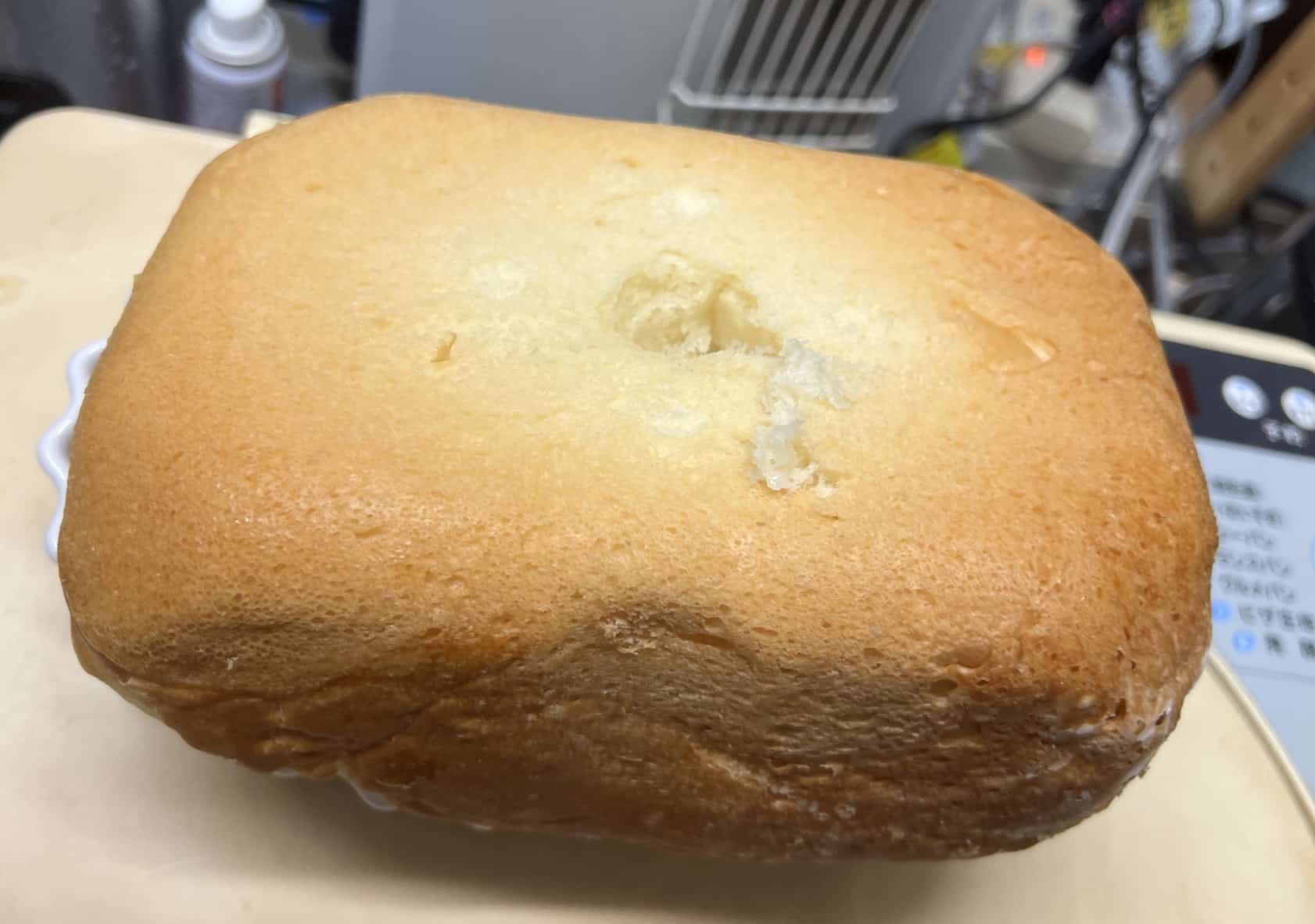

ところで最近、大きなパン焼き器が見つかって、それが゛30年くらい前のものなので試験的に使ってみることにしました。いつもは小さなパン焼き器なので分量がよくわかないまま、小さなパン焼き器の分量で作ることにしました。

実はその時「砂糖/糖」を入れ忘れてつくった時の写真がこれです。

ぜんぜんパンになっていません。

つまんで食べてみたらぎっしりして、パンとは別な味わいがありました。

酵母・イーストは糖分を変化させてアルコールをつくります。その時に二酸化炭素をどんどん出すので、それでパンが膨らみます。糖がなかったので、発酵しなかったわけです。

「え、だとしたらパンにアルコールが含まれているということ?」

「はい!」

アルコールは水より低い温度で気体になるので、パンづくりの時の熱でどんどん飛んで行ってしまいます。

でもほんの少しは残っています、もちろん食べた人にアルコールの影響がでる量ではありません。※パンの内側に口をピタリとつけて、ぐ~っと吸い込むとアルコールの風味を感じることができますよ

2回目、サトウを入れてつくったのがこれです。

しっかりパンですね、さっきの写真と比べてみてください。

これが見えない生き物たちの力です。

こどもたちが感動してくれて、しかも「おいしいおいしい」と味わってくれると思っています。

こどもの居場所、こども食堂、こどもマルシェでも人気のプログラムになると思います。

一緒に作りたいという方がいたらお問い合わせください。いろいろな実験を重ねるので、たのしいことが好きだという人がいたら、プログラムがどんどんすすんでいきます。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

感想評価が素晴らしい内容だっただけでなく、翌日も保護者の方から嬉しいたよりが届きました。

感想評価が素晴らしい内容だっただけでなく、翌日も保護者の方から嬉しいたよりが届きました。