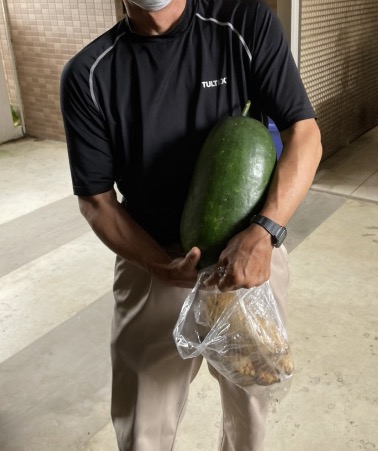

〈たの研〉応援団のHさんが収穫したてのトウガン(冬瓜)とサツマイモを持って来てくれました。「いろいろな方たちの応援が元気の源だ」というのは草の根的な活動をしている日々、〈実感〉していることです。このメルマガを読んでくれているみなさんのアクセス数一つ一つもとても大きな応援です。可能な方は「このサイト、子どもたちと語る時に魅力ある話がたっぷりだよ」とLINEやメール等で知人に広げていただけると嬉しいです。QRコードでこのサイトにジャンプします、利用していただける方はどんどん広げていただければ幸いです➡︎

さて話は一行目に戻ります。

Hさんも珈琲好きです、一緒におしゃべりしながら、今回も農業のたのしさをたくさん語ってくれました。

「どうして夏にとれるのに夏瓜でなく〈冬瓜〉なのでしょう?」と問うと

Hさんは「冬まで保存できるからです」といいます。

その後、気になって調べてみました。

面白かったので紹介させていただきます。

冬瓜は硬い皮で覆われ、さらに表面に白いロウソク物質(ワックス物質)を分泌するため、数ヶ月にわたって保存できるそうです、驚きました。

まずChatGPTに尋ねてみると「数ヶ月保存が可能」とあります、ChatGPTだけを頼りにしてはいけません。いろいろ見ていくとその情報は確かな様です、wikipediaにこう記述されています、数行書き抜きましょう。

トウガン

実(み)は夏に収穫され、冬まで貯蔵することができるため冬瓜とよばれる。果肉はやわらかく、淡泊な味わいで煮物料理などに使われる。完熟後皮が硬くなり、貯蔵性に優れる[7]。完全に熟したトウガンは約半年品質を保つという。

wikipediaに感謝して引用

冷蔵庫を使わずに半年間保存できる植物の果実は、トウガン以外に存在しないと思います。

ChatGPTに尋ねると「カボチャ」もそうだとありました、突っ込んで調べていくとそれは間違い情報でした。ChatGPTはとても素晴らしいAIですけど、情報というものは何にせよ、その一つだけで判断するのはやめた方がよいでしょう。このサイト記事で人気の高い「騙されない人になる・特殊詐欺の被害者にならない」ていうテーマでも大切なことです。

※

その中で知ったことをもう一つ「冬瓜を英語で何というか?」

私ははじめて知りました、知らない方は予想してみてください。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

⬇︎

Winter Melon(ウィンター・メロン) です。

メロンっていうとこれしかイメージしないので、驚きました。

wikipediaに感謝して参照

ウリ科の実を《Melon/メロン》と呼ぶのですね。

とするとゴーヤーもメロン・・・ブツブツしたメロンか。

一つの会話からも、たのしい知恵と知識の窓が開きます。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!