最近ひとつの言葉から〈ものの見方・考え方〉が広がることがありました。考えてみると〈ことば〉という のはほとんどが、新しい扉を開いてくれるものなのでしょう。

のはほとんどが、新しい扉を開いてくれるものなのでしょう。

牧野富太郎が著(あらわ)した『植物記』という本があります。「青空文庫」に力を尽くしているボランティアの方たちのおかげで、webで気軽に読むことができます。ほんとうにいい仕事をしてくれていると思います、心より感謝⇨

https://www.aozora.gr.jp/cards/001266/files/51368_56013.html

今回はその中の一つの言葉に目を開かれた話をさせてください。

※

子どもたちに理科を教える様になった頃から『動植物の分類』に関心が深まって、たとえば

「どういうワケで植物Aと植物Bが同じ〈科〉に分類されているのだろう?」

ということが気になることもでてきました。

そういう問題意識をもちながら資料を読んでいくと

「AとBは同じ〈科〉で分類されていたのに、研究がすすむにつれて異なる種に分類された」

という様な事例があることも知る様になります。

当然とはいえ生物は〈神〉がつくってそのグループに従っているわけでもなく、〈研究者〉の分類に従っているわけはありません。

「進化していく多種多様な生物を研究者たちが〈便宜上、強引に分類〉している」のです。

※

そもそも〈分類〉つまり『わける』ことは《分かる》の語源です。ものごとを理解することと同義でした。

あかちゃんが〈お母さん〉と〈お父さん〉が違う人だと分かることは知的にかなり大きな成長です。

最近私が「違う」と思っていた〈ユウナ・オオハマボウ〉が、実は同じ木に咲く同じ花だと分かったことも、知的な高まりです。

分かったから〈分けることができる〉、分類する行為は私たちの認識の深まりと強く結びついているのです。

※

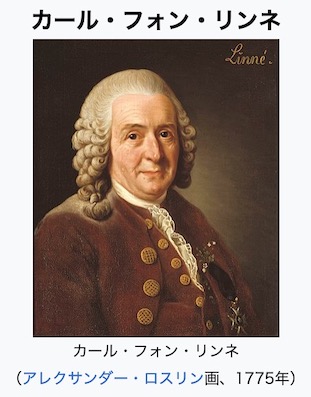

いろいろな学者たちがいろいろな考えを元にして生物を分類していたものを、現在の様に統一的な見方・考え方で体系化したのは「カール・フォン・リンネ」さんです、いつもの様にwikipediaから引用させていただきます。

分類の基本単位は〈種:しゅ〉です、基本的には同じ種同士でなくては子孫をつくることができません。

私たち人間は〈ホモ・サピエンス〉という種です。

リンネさんは生物を

[門(もん)]

[綱(こう)]

[目(もく)]

[科(か)]

[属(ぞく)]

[種(しゅ)]

という様に分類しました。

たとえば〈犬〉は〈イヌ科〉、種は〈オオカミ〉です。

門:脊索動物門 Chordata

綱:哺乳綱 Mammalia

目:食肉目 Carnivora

科:イヌ科 Canidae

属:イヌ属 Canis

種:オオカミ C. lupus

なので、オオカミと犬は〈同じ種〉で、子孫を作ることができます。

日本ではオオカミを〈ヤマイヌ〉、人間と一緒に暮らす犬を〈イエイヌ〉と呼んでいた時代もあったほどです。※たとえばウィキペディアで「イヌ」と検索して読んでみると、そういう話も出てきます

今回はその分類法の「科」という分類について書かせていただきます。

つづきをおたのしみに

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!