A.I.は楽しい福祉&教育 の分野でも欠かせないツールです。以前、学童クラブの先生から〈すぐに使えるネタ〉の相談が来た時に紹介したのが、A.I.にクイズを出題してもらう方法です。

具体例を出しましょう。

わたし:中学生のための歴史クイズを5問出題してください

AI:

第1問:古代文明 エジプト文明で、死後の世界への信仰から作られた、王の墓のことを何と呼びますか?また、その側面に描かれた文字は何という文字ですか?

第2問:日本の古代 西暦57年に、現在の福岡県あたりにあったとされる「奴国」の王が、中国の後漢の皇帝から受け取った金印には、何と刻まれていましたか?

第3問:ヨーロッパの中世 1492年、スペイン女王の援助を受け、大西洋を西に進んでアジアを目指し、最終的にアメリカ大陸に到達した探検家は誰ですか?

第4問:日本の戦国時代 1575年、織田信長が鉄砲を効果的に使用した戦法で、武田勝頼の騎馬隊を破った戦いを何と呼びますか?

第5問:近代の世界 1929年にニューヨークの株式市場で株価が大暴落したことから始まった、世界的な経済の混乱を何と呼びますか?

解答

-

答え: 墓はピラミッド、文字はヒエログリフ(神聖文字)。

-

答え: 漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)

-

答え: コロンブス

-

答え: 長篠の戦い(ながしののたたかい)

-

答え: 世界恐慌(せかいきょうこう)

※ ※ ※ ※

小学生向けの理科クイズを5問お願いします。

小学生のための理科クイズ ⬇︎

第1問:からだのふしぎ ごはんやパンをずっと口の中でかんでいると、だんだん甘くなってきます。これは、だ液にふくまれる何というものが、お米のでんぷんを別のものに変えるからでしょうか?

第2問:しょくぶつのふしぎ 植物の葉っぱの裏側にある、人間でいうと口や鼻のように、空気を吸ったり吐いたりするための小さな穴のことを何と呼びますか?

第3問:てんきのふしぎ 空に浮かんでいる雲は、何が集まってできているでしょうか? ① 綿(わた) ② 水や氷の小さなつぶ ③ シャボン玉

第4問:もののふしぎ 食塩や砂糖を水に入れてかきまぜると、姿が見えなくなって水に広がります。このように、ものが液体にすっかりとけてしまうことを何と言いますか?

第5問:でんきのふしぎ 電気を通しやすいものは「導体」、ほとんど通さないものは「絶縁体」と呼ばれます。では、次のうち、電気が通りにくい「絶縁体」はどれでしょうか? ① 鉄のクギ ② プラスチックの下じき ③ 人間のからだ

解答

-

答え: アミラーゼ(消化酵素) (アミラーゼがでんぷんを、甘い「糖」に変えてくれるからです。)

-

答え: 気孔(きこう)

-

答え: ② 水や氷の小さなつぶ (空気中の水蒸気が冷やされて、小さな水や氷のつぶになり、それがたくさん集まって雲になります)

-

答え: 溶解(ようかい)

-

答え: ② プラスチックの下じき (鉄や人間のからだは電気を通しやすい性質があります)

※ ※ ※ ※

おまけ

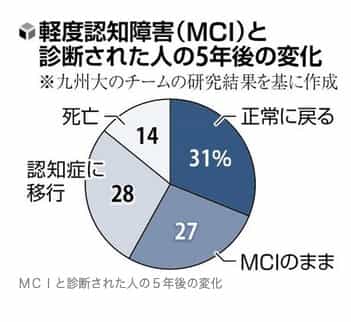

おじいちゃん、おばあちゃん向けのクイズというのもありますか?

A.I.はい、ございますよ。おじいちゃん、おばあちゃんが「ああ、そうだったね」「懐かしいな」と感じるような、昭和の暮らしや出来事をテーマにしたクイズはいかがでしょうか。楽しんでいただけるように5問考えてみました。

おじいちゃん・おばあちゃんが懐かしむ昭和クイズ

第1問:昭和の道具 昭和の時代、炊いたごはんを保温するために使われていた、わらなどで編んだ「かご」のような道具の名前は何だったでしょうか?

第2問:昭和の流行 1964年(昭和39年)に、日本で初めてのオリンピックが開催された都市はどこだったでしょうか?このオリンピックをきっかけに、ある乗り物も開業しましたね。

第3問:昭和の遊び 地面に丸や四角のマスを描き、「けん、けん、ぱ」と言いながら片足で跳んで進んでいく、女の子たちに特に人気だった遊びは何でしょう?

第4-問:昭和の家庭 昭和30年代から40年代にかけて、豊かさの象徴として「三種の神器」と呼ばれた3つの家電製品は、テレビ、洗濯機と、あと一つは何だったでしょうか?

第5問:昭和の食文化 昔、お豆腐屋さんがラッパを鳴らしながら売りに来ていました。では、お醤油や油は、どのようにして買っていたでしょうか?

① スーパーで買っていた

② 自分たちで手作りしていた

③ 瓶を持って、お店で量り売りしてもらっていた

解答

-

答え: おひつ(御櫃)

-

答え: 東京 (乗り物は東海道新幹線です)

-

答え: けんけんぱ(石けり)

-

答え: 冷蔵庫(れいぞうこ)

-

答え: ③ 瓶を持って、お店で量り売りしてもらっていた (お酒や味噌なども、お店に容器を持っていって、必要な分だけ買うのが一般的でした)

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!