たのしい教育プログラム「もしもサトウキビが無かったら」を作成しています。

サトウキビのことをいろいろ調べていると、プログラムにはおそらく入れないだろうと思いながらも、面白いことに出会います。

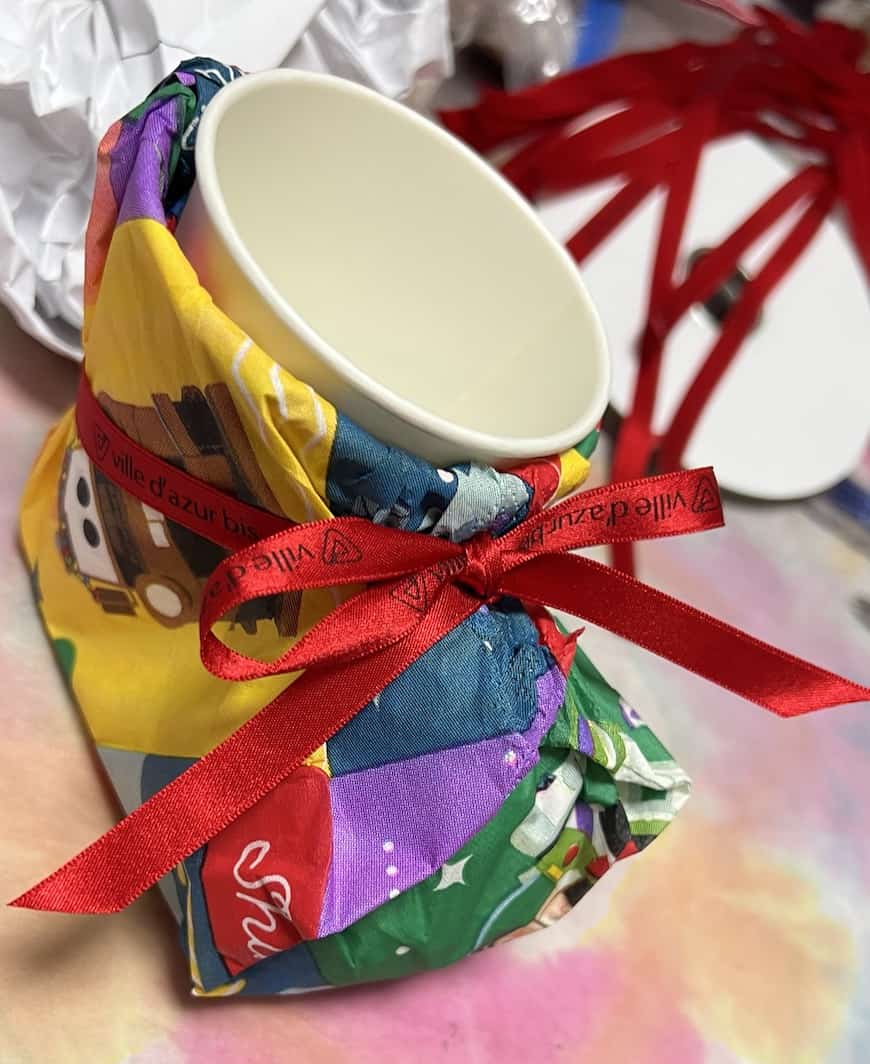

みなさんはサトウキビ染めを見たことがありますか?

どんな色でしょう…

みどり?

半分正解です。

実はこれもサトウキビ染めです、きれいなさくら色をしています。

何か別な染料や薬品を混ぜたからでしょう!

いいえ。

サトウキビの穂で染めた色です。

実った穂には紅色の色素が含まれています。

サトウキビについて、いろいろ調べているとき、たまたま、穂で染めている過程をみることができました。

これがその時の写真です。

穂だけを衣類用のメッシュに入れて色を取り出していました。

これは取り出した染料で染めているシーンです ※豊見城市ウージ染め協同組合の資料から

植物染めのたのしさと深さを感じる時間でした。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!