〈たの研〉の授業で時々利用するドライアイス、今度の小学校での授業でも使うことになって買いに行ったら価格が2倍くらいになっていました、1kg-550円。一年くらい前は350円くらいだったと思います。

驚いたので担当の方といろいろお喋りしていると、海外からもってきて加工しているとのこと。

「以前はここでも作っていましたよね」と問うと「もう30年くらい前ですね」

ところでドライアイスはどうやって作るか知っていますか。

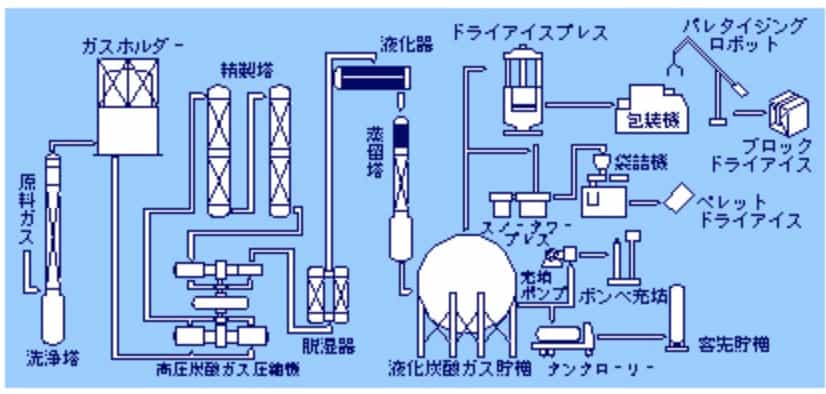

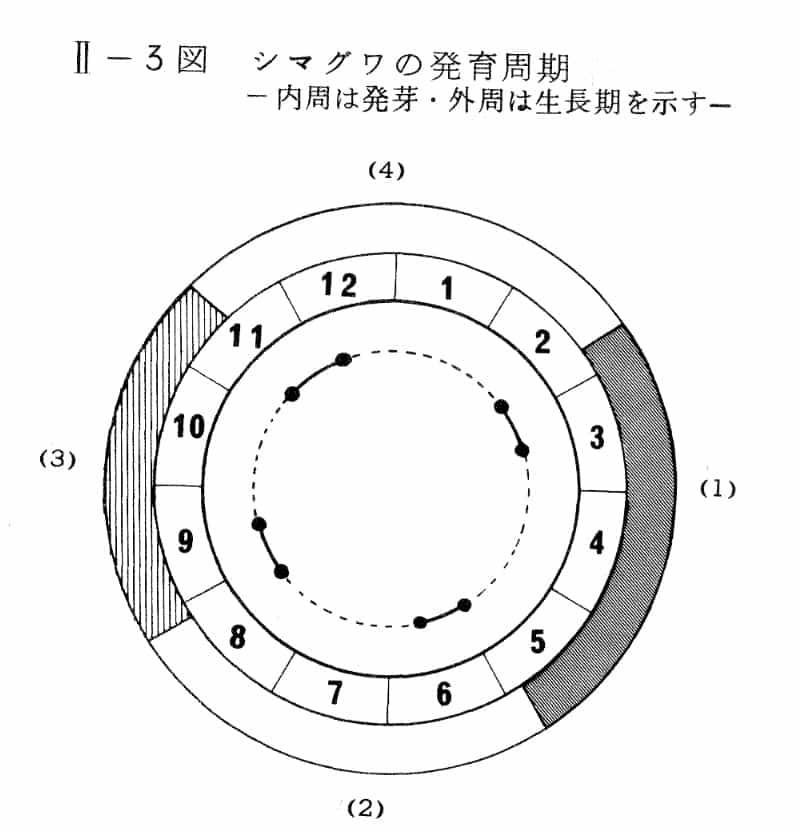

アンモニアや石油精製過程で〈炭酸ガスを含むガス〉が発生します、それを水素、酸素、窒素その他の不純物を種々の精製工程で除去して、高純度の炭酸ガスとして固めます。「いろいろな工程を経てドライアイスができる」というのはこの図から伝わると思います。

それを国内でやっていたらコストがとてもかかってしまうので外国から輸入して加工しているとのこと。アイスクリームとか県外に送るときドライアイスを使ったけど、2キロ使ったらアイスクリームくらいの値段になってしまいますね。

さてドライアイスで実験をしてたのしみました。

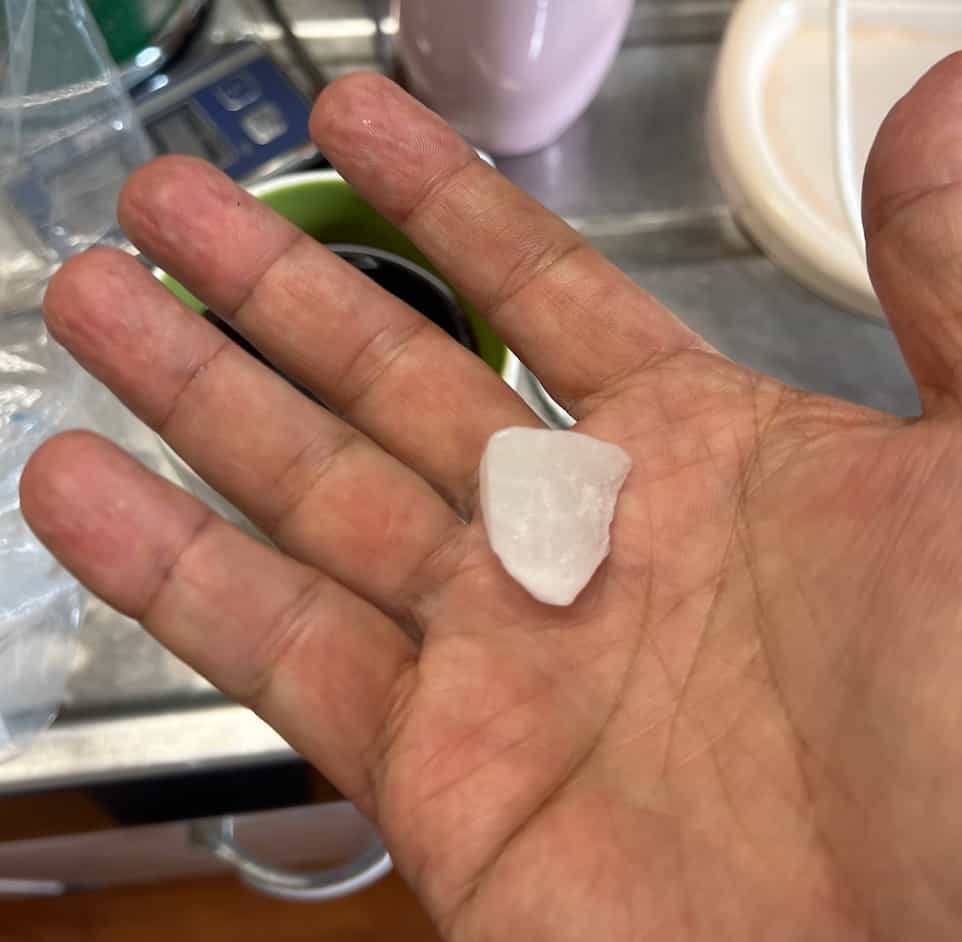

こうやってジーッとしていると痛くなってきます、何しろ-79度ですから。上にポンポンと投げ上げながらもてば大丈夫です。

実験であまったドライアイスをコーヒーに入れてみました、なつかしい。

ただし美味しいわけではありません。

今週の授業で、親子先生たちの「お~」という声がたくさん聞けると思います。

学校での授業実施は一律いくらという費用を提示することはありません、学校の実情に合わせて相談させていただいています、お気軽にお問い合わせください。

⭐️ 〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げ、たのしい教育活動を応援していただければ幸いです!

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

④可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

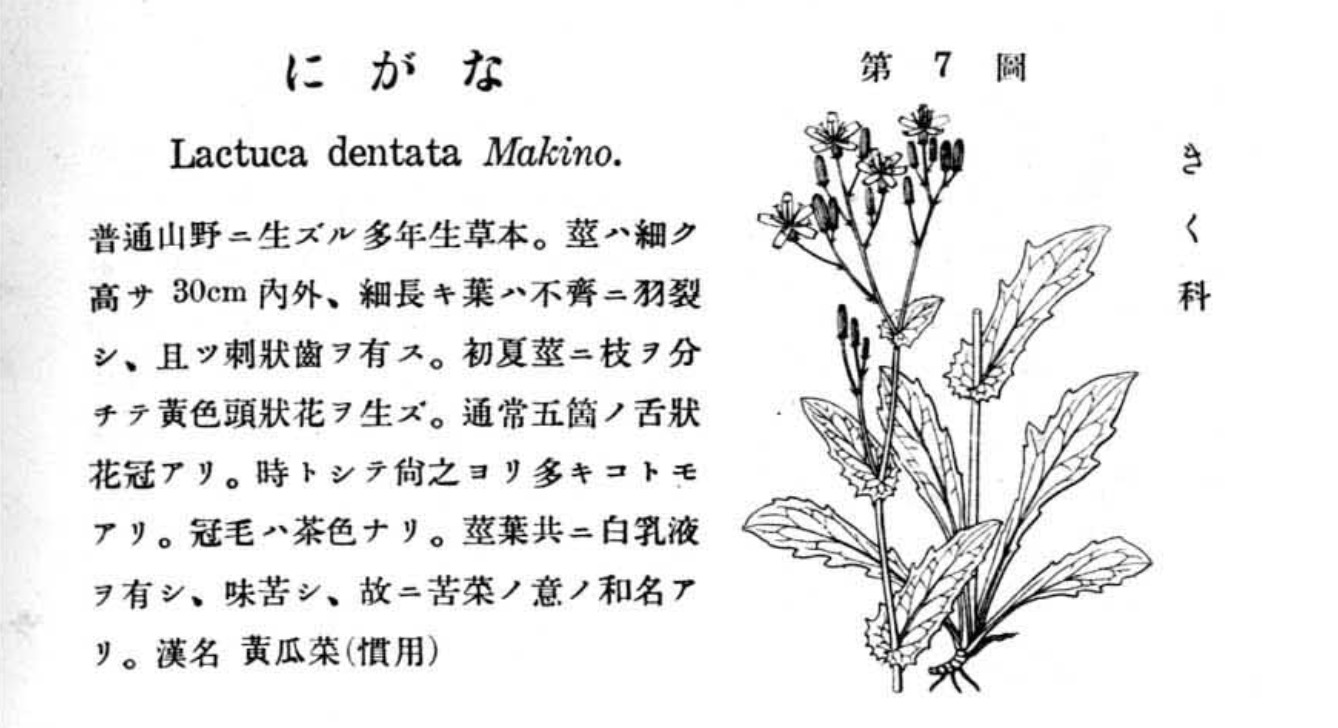

その牧野植物園が、牧野富太郎の植物図鑑(線画集)を無料で公開しています。私は書籍を購入して持っていて、それをスタッフのAさんがPDFにしてくれたので大切に開いて読んでいるのですけど、これならみなさんも電子書籍として読むことができます。電子書籍はフィールドでも読むことができてとても便利です。

その牧野植物園が、牧野富太郎の植物図鑑(線画集)を無料で公開しています。私は書籍を購入して持っていて、それをスタッフのAさんがPDFにしてくれたので大切に開いて読んでいるのですけど、これならみなさんも電子書籍として読むことができます。電子書籍はフィールドでも読むことができてとても便利です。