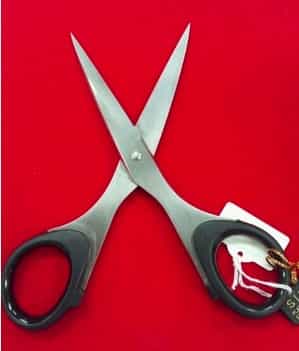

『ハサミから広がる楽しい世界』というプログラムの作成に入っています。

図工でハサミを扱うのだけど、ハサミは使える前提で入ったり、ハサミのワークがあっても〈曲線切り〉とか〈ノコギリの刃の形に切る〉というように独立したもので終わったりすることが多いようです。

〈たの研/たのしい教育ラボ〉のプログラムでハサミを利用することも多く、どれも満足度95%以上の評価をもらっています。

それらを三つのステップにして、ハサミのたのしい可能性を感じるプログラムにしたいと考えています。

さて人間はハサミをどのくらい前から利用するようになったのでしょう?

どう思いますか?

予想

ア.100年くらいまえ

イ.500年くらいまえ

ウ.1000年くらいまえ

エ.その他 ( )くらい

どうしてそう思いましたか?

💫 ⭐️ 💫 ⭐️ 💫

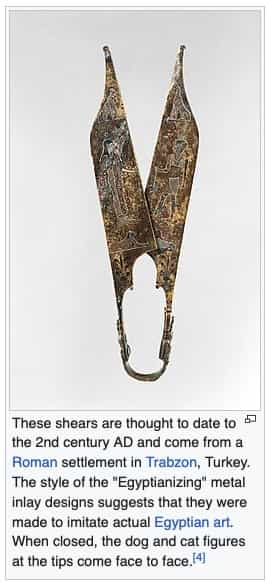

いつから、というようにはっきりと特定することは難しくても、最古のハサミがいつごろのものか調べることで「おおよそこの頃には利用されていた」と考えることは可能です。

これまでの研究によると、紀元前1500年前のことだとわかっています。今から3500年くらい前です。

ところでハサミには〈X型〉と〈U型〉の二つのタイプがあります。ほとんどはX型、左のタイプです。U型は右のタイプです、糸切りなどで利用されています。

では最古のハサミはどのタイプだったと思いますか?

予想

ア.X型

イ.U型

ウ.両方

どうしてそう思いましたか?

これが世界最古のハサミです。

メソポタミアの古代遺跡で発見されています。

wikipediaに感謝して引用

当たった人はどれくらいいるでしょう。

以前この問題を出すと「普通で考えるとX型なんだけど、いっきゅう先生があえてそう問いかけるから、意外にU型なのだと思う」というように正解した方が少しいるだけで、ほとんど間違えてしまいます。

発明から3000年以上たった今もハサミはいろいろな場面で利用されています。

長い時間の壁を経て伝えられてきた文化は、きっとたのしくわくわくするものだと思います。

たのしく作成をすすめていきたいと思います。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!