「アッという間の一年」という形容があります。〈たの研〉設立以来、そういう感覚はなく「本当にたくさんの笑顔と元気に出会うことができた充実した一年だった」という感じばかりです。

今年特に可能性が広がったのが『福祉』の分野で活躍している方たちとの関わりです。

〈たの研〉のこのサイトはGoogle検索『楽しい福祉』『たのしい福祉』『楽しい教育と福祉』などいろいろな検索ワードでトップ表示の人気です。

その効果で沖縄だけでなく全国からの便りや相談が届きます。

中でも「こども食堂の停滞」についての相談が目立ちます。

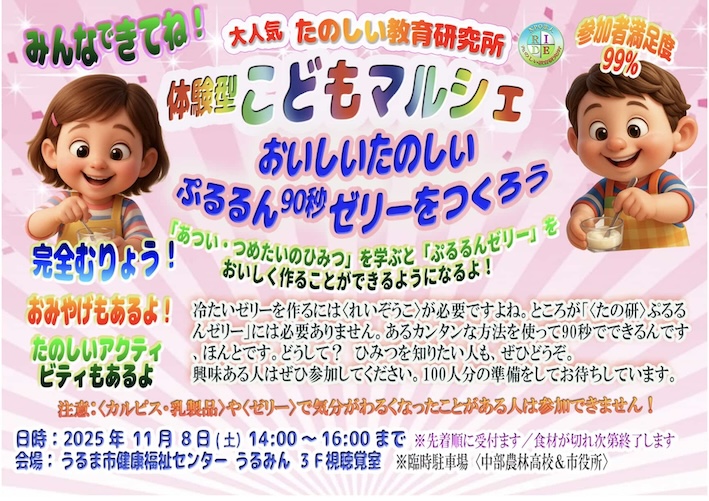

その新しい取り組みとして試行段階にあるのが『こどもマルシェ』です。

開催すると、こういう感じでたくさんの親子がひっきりなしに来てくれて、準備した百数十人の食材を使ったプログラムがあっという間に予約いっぱいになりました。

次年度から、本格的に取り組みたいと、プロジェクトメンバーで企画をすすめています。

興味のある方はお問合せください。

また自分たちの地域で実施してほしいというみなさんもお問合せください。

条件が揃えば無料で開催することが可能です。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!