メルマガ最新号の紹介をさせていただきます。

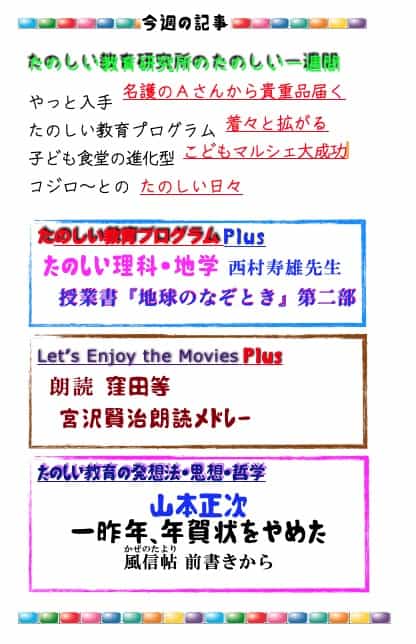

今週号の目次です。

こういう書き出しです。

はじめに

昨日の「こどもマルシェ」に力を注いでいたので、今週もメルマガ配信が遅めになってしまいました。

その分、中身充実でまとめてあります、おたのしみください。

加えて、あらためて購読して下さっている皆さんに心から感謝を伝えさせてください。

メルマガの読者のみなさんのおかげで、〈たの研〉は元気に活動を広げています。今回の「こどもマルシェ」も皆さんの応援(購読費)が大きな力になっています。

メルマガで、たのしい教育を学んでいただくと同時に、皆さんの支援が子ども・先生・保護者・一般の方たちのたくさんの笑顔と可能性を広げていることを感じていただければ幸いです。

メルマガの不具合等はすぐにご連絡ください、優先して対応させていただきます。

たのしい教育研究所の日々を少しだけ抜き出してみましょう。

子ども食堂の進化型 こどもマルシェ大成功(長文)

みんなでワクワクどきどきしながら準備をすすめていた『こどもマルシェ』は突然思いついたアイディアではありません。

〈たの研〉には福祉関係の方たちからの相談もいろいろ届きます。「こども食堂」関係の相談の中で数年前から『楽しさ主体』の今回のスタイルを提案してきたのですけど、実際に実施したという報告は来ていないので、実は難しいのかと考えていたなか、いろいろなタイミングを融合させて今月、仲間たちと『こどもマルシェ』として実施しました。

自由参加型で希望するプログラムを選んでたのしんでもらうスタイルです。

参加者満足度100%、記録更新のイベントになりました。

当日は1時間くらい前から来てくれる方たちもいて、主催者判断で開始時間を早めてスタートすることにしました。

シュガーコートポップコーン

はじめにたくさんの人たちが集まったのが「シュガーコートポップコーン」です。

じゅん先生とAYA先生、そして愛妻の SAIさんが担当してくれました。

一気にたくさんの人たちが押し寄せている様子がわかると思います。そしてたくさんの人たちにプログラムをたのしんでもらうスタッフの力はさすがです。

大人数に対応できるように準備をすすめてきた成果です。

この時の内容をもとにして新しいプログラム『爆発のひみつ』を完成させる予定です。

琉球秘伝 こがね団子

派手さは少ないけれど深みのある美味しさで人気の『こがね団子』も大好評でした。

こども達に訊くと「やばい、美味しい!」という声もあがっていました。

感想評価が素晴らしい内容だっただけでなく、翌日も保護者の方から嬉しいたよりが届きました。

「昨日はすてきなイベントをありがとうございました。

こどもたちを楽しませたいという先生方の気持ちに感動していました。

〈こがね団子・ゆーぬく団子〉を沖縄の伝統的なお菓子として広めたいと思います」ダブルで嬉しい評価でした。

ブルルン90秒ゼリーもとても高い評価でした。

公式サイトの記事としては長いのでここまでにします。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!