アクセス数の上昇を喜んでくださった読者の方から「毎日書き続けることに、まず驚きます、自分は日記でも三日と続きません」という便りと「書き続けるこつがありますか?」という質問がありました。

ありますよ。

自分の文章を喜んでくれる人を見つけることです。

見つけたら、ゆっくりでよいので、その人がもっと喜んでくれる文章を目標に書いていくことです。

面白おかしい文章、ということではありません。

自分の感動、心動かされたものごとを伝えるのです。

それはおいしい食べものでもよいし、久しぶりに見た景色でもいい、片付けの時に見つけたものでもいい、痛かった思いでもいい、心動いたもの、感動を書くのです。

ということで、自分の文章を読んでくれる相手を探すところからはじめましょう。

そんな相手は簡単には探せないよ・・・

実はSNSというのは、そういう相手を求めていく人たちによって発展していったメディアです。

美味しかった食べ物、旅したところ、一緒にいるペットetc.

それに反応が返ってくる、それが人間にとってとても嬉しいことなのですね。

相手を探すのが大変な人、SNSを利用して、自分の文章を発信していくとよいと思います。

学校の先生、子どもが小中学生くらいの保護者の皆さんには、〈たの研〉の教材をおすすめします。

以前からいくつも希望が届いていた「たのしい作文指導〈たの研Vol.2〉」を、夏の講座で完成披露する予定です。

書くテーマがない、何を書いたらよいかわからない、という子に「このテーマはどう? 書いたもの、真っ先に読ませてね」と言って渡してあげるカードです。

次回、一つ紹介しましょう。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと強くなる!⬅︎クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 応援として〈SNSや口コミ〉でこのサイトを広げていただければ幸いです!

⑤可能な方は気軽におたより、記事内の予想などを⬇︎

「え、だって指導要領に書いてある通りやらなくてはいけないのじゃない」というかもしれません。

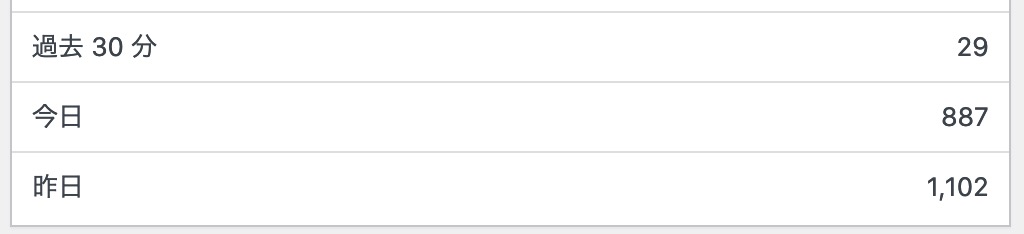

「え、だって指導要領に書いてある通りやらなくてはいけないのじゃない」というかもしれません。 とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?

とはいっても、昨日のアクセスが〈1102〉、今日が〈887〉、減ってるではありませんか?