今日は最新の〈たのしい教育メールマガジン〉の記事の一部を紹介しましょう。

メルマガにはたくさんの人たちからの反響が届きます、今回は、その反響が大きかった部分をお届けいたします。

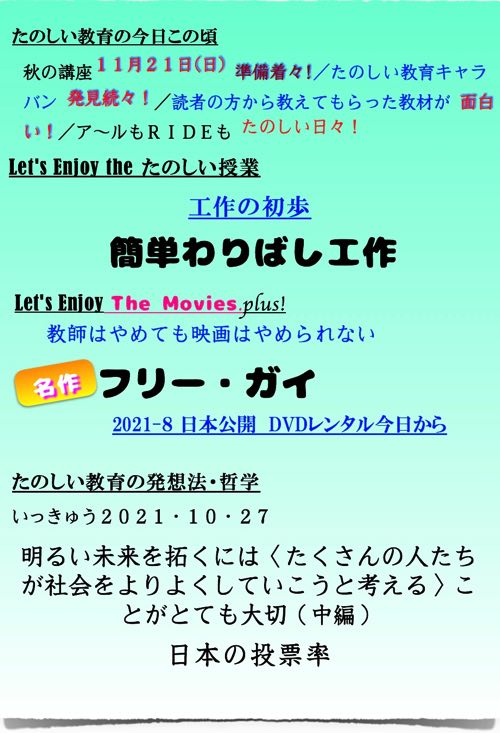

最新号の目次です。

今回の発想法の一部です。

刺激的な内容になると思います、長い文章の一部を切り取っているので、文脈の不完全さ故の違和感を感じる方がいるかもしれません、ご了解ください。

![]() たのしい教育の発想法

たのしい教育の発想法

いっきゅう2021・10・27

明るい未来を拓くには〈たくさんの人たちが社会を

よりよくしていこうと考える〉ことがとても大切(中編)

日本の投票率

![]()

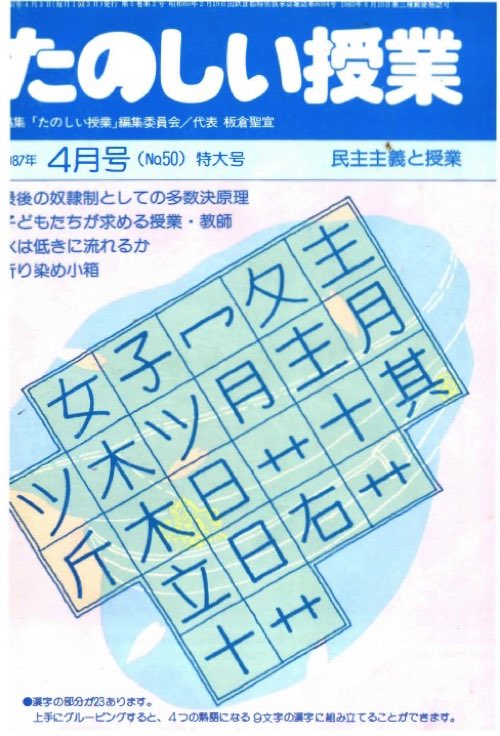

多数決は最後の奴隷制

板倉聖宣は〈月刊たのしい授業1987年4月号〉で「大衆がうんざりするような形式的な民主主義が続くとファシズムへの道を進むようにもなるでしょう」と述べています。

私だけでなく仮説実験授業を学んでいるたくさんの人たちが影響を受けた話の一つです。

私が教師をしている時、こういうことがありました。

「学級会活動」の取組を重視している学校に赴任した年のことです、その学校はかつて特別活動の研究校だったこともあってその伝統が続き、学級会活動にも力を入れていました。

さて一学期の「春の遠足の行き先を決めよう」というテーマの時、例のごとく多数決になり、勝ったほうが「いぇーい!」と歓声をあげていました。まるで私が小学生だったころの学級会を見るようです。考えてみると国会も似たようなものでしょう、多数は少数の意見を無視できる。

こういう流れの中で、子どもたちは自分たちの意思を民主的という名の多数決によって決めていく方法を好きになっていけるでしょうか。

しかも民主的な手続きだという多数決よってすすめられる議会制民主主義に魅力を感じる様になるでしょうか。

奴隷制としての多数決原理を超えるもの…「少数派の意見との融合」そして「実験論」

先ほどの遠足の行き先の時の話にもどります。細かい部分で記憶違いがあるかもしれませんけど、〈○○海岸に行く〉という派と〈広い公園であそぶ〉という派に別れて多数決が行われ、海岸派が勝ち「いえ~い!」という歓声が上がって、その後〈その時の役割分担〉というテーマに移ろうとした時、こういう提案をしました。

「〈公園派の人たちは広い公園でどういう遊びをしたかったのか〉〈それを海岸にいってみんなでたのしむの方法はないか〉について話し合ってみるというのは難しいですか?」

議長さんたちは多数決で負けた公園派の人たちに、公園でやりたいことを上げてもらって、それを海岸でできないか、クラスのテーマとして議論してくれました。

「海ではサッカーができない」という子に「裸足でビーチボールでやろう」という様に提案してくれたり、時間を区切って、自由に遊ぶ時間とかビーチサッカーの時間とか、いくつかおたのしみプログラムを作ってくれたと思います。

多くの場合少数派は無理な事を主張しているわけではありません。

私自身過去にいろいろな先生たちと仕事をしてきたのですけど、校長先生とソリが合わず、その提案に悉く反対する先生や若い先生たちの提案にはほぼ反対意見をいう先生を知っているくらいです。0ではないとはいえ、ここではそういう人との関わりは脇に置いていたいと思います。

海岸を選んだ人たちの中にも「公園でもいいかな」と考えていた人はいたはずです。公園派には「海岸ではスポーツをたのしめない」と考えて反対した人もいるでしょう。

明らかに多数決にすると海岸派が勝ちそうな時にも議決にいく前に「春は海岸に行ってさ、秋は公園っていうのもいいんじゃない」と提案をしたり「海岸だってけっこうチームゲームたのしめると思うよ」という様に一緒にたのしむ方法を提案する、選択肢を出す。

極力〈多数決によって決定を下さないで済む選択肢を考えていく〉わけです。

しかたなく多数決によって議論に決着をつける必要が出てきたときにも、少数派を奴隷状態にせずにすむ努力をする。少数派の意見を取り入れることによって、よりたのしめるものが出来上がる可能性が高まるでしょう。だから議決する前に融合できる部分を本気で探し合うことに全力を尽くすことがとても大切です。

そしてそれは〈多数決〉後も同じです。

〈多数派は少数派の意見を無視する権利を得た〉というのでは奴隷制の状態で、〈少 数派の意見を取り入れて、より成熟したものへ進化させていくこと〉が民主主義である。それが〈多数決という奴隷制〉から抜け出る道だというのが私の考えです。

こういう発想法に興味のある方はぜひ一年間、メルマガを購読してみませんか。全国に広がっている、たのしい教育の通信版です。

たのしい教育全力疾走RIDE(たのしい教育研究所)、みなさんの応援が元気の源です。一緒にたのしく賢く明るい未来を育てましょう。このクリックで〈応援〉の一票が入ります!