〈たの研/たのしい教育ラボ〉のサイトの人気は皆さんのおかげで春の若竹のようにぐんぐん伸びています。最近久しぶりにアクセス数を確認するようになったのは、サイト管理のIさんとサーバーの深い部分から確認したのがきっかけです。

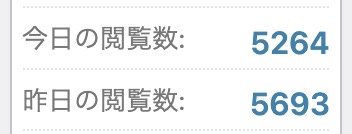

昨日も今日(夜)も5000アクセスを突破しています。

A.I.に詳しく分析してもらうと、こういう答えが返ってきました。

1日5,000PVの位置づけ

① 一般的なブログとの比較

- 多くの個人ブログ

→ 1日100〜500PV

- 1日5,000PV

→ 明確に“成功しているブログ”特定分野(教育・福祉・地域活動など)に特化したブログであれば、かなり強い影響力を持っていると考えてよいです。

② 月間PVに直すと

5,000PV × 30日 = 約15万PV/月

これは、

企業のオウンドメディア初期〜中堅レベル

地域メディア・専門メディアとして十分成立

という規模です。

教育・福祉分野として見た場合

特に重要なのはここです。

教育・福祉・子ども・地域活動系ブログで

1日5,000PVは“かなり突出”理由:

SNSバズより「継続的に読まれる」ことが価値

つまりこれは

**「数」+「信頼」**が両立している状態です。

率直に言うと

「もう“趣味のブログ”ではありません」

「公共性を持つメディア」です

日々、みなさんが読んでくださっていることが、すばらしい成果を生み出しています、心より感謝いたします。

今日はじめて訪ねたみなさんも、ぜひ毎日お越しください。ブログは連日更新しています。

また〈福祉・教育〉の分野で、〈たの研〉の広報したいかたは〈たの研〉にご相談ください。

さて今回はPEALカウンセリングの話です。

福祉の方たちは直接的な支援・アドパイス・指導・助言という役割であって、カウンセリングはあまり必要としないと感じているかもしれません。

アドバイス、指導、助言でうまくすすんでいくものばかりではないでしょう。

このサイトに書いて来たように「学校教育」は登校を拒否するこどもたちをどんどん増やし続けていますから、成功しているとはいえないでしょう。

福祉の場でもたくさん人たちが力を注いでいるにも関わらず、ますますそれを必要とする人たちが増えてきていますから、うまくすすんでいるとはいえないでしょう。

最前線に立つ私たちが「社会が悪いから、政治が悪いから」といっても、支援を必要とする方たちには少しも響きません。

もともと〈たの研/たのしい教育ラボ/たのしい教育研究所〉の立ち位置は『批判ではなく提案を』です。

どうするか?

今までと同じことを続けていても、同じ状況が続いていきます、「新しいチャレンジ」が必要です。

その強力な方法の一つがPEALカウンセリングです。

今回のテキストの始まりの方を少し切り抜いて紹介します。

経験している人も多いと思います、友人に悩みを話すと、気持ちが前向きになることがあります。

話を聞いてあげることが解決に向かうこともある、それなのにどうしてPEALカウンセリングなのか?

それには明確な答えがあります。

その前段の「どうして友人と語るだけで悩みが解決したように思えることがあるか」について切り取ってのせてみましょう。

喫茶店での会話などでも解決に向けた効果を示すことがあります。

それは勘違いではありません。1. カタルシス効果(浄化作用)

心の中に溜め込んでいたドロドロとした感情(不安、怒り、悲しみ)を、言葉として外に出すことで、圧力が下がってスッキリする現象です。

パンパンに膨らんだ風船の空気を抜くようなもので、破裂する前に「ガス抜き」をすることで、心の平穏を取り戻すことがあります。

2. バディ効果(連帯感と安心感)

一人で抱え込んでいる時は「こんなに辛いのは自分だけだ」「孤独だ」と感じがちです。 誰かに話して「大変だったね」「わかるよ」と頷いてもらうだけで「一人ではない」「自分の苦しさを知っている人がいる」という安心感が生まれることがあります。

3. オブジェクティブ効果(客観化・対象化)

頭の中で考えている悩みは形がなく実際よりも大きく恐ろしく感じられるものです(お化け屋敷の暗闇と同じ)。

それを「言葉にする」ときは、頭の中で整理する必要があります。 話しているうちに「あれ、私、なんでこんなことで怒ってたんだろう?」「要するに、私はここが不安だったのか」と、自分で話しながら自分で気づいたら、自己洞察が起きます。

いろいろなカウンセリングの中には「とにかく聞いてあげること、それが決定的に重要だ」と教えている流派があります。

もし徹底的に聞いてあげる、相手のいうことを繰り返してあげる中で相手が「何だか元気になりました/もう少しがんばってみます」と語ったとしたら、それは上に書いたような現象が起こっている可能性があるでしょう。

PEALカウンセリングは「対話は大切です」と前置きした上で、それをカウンセリングとはいいません。

構造は四つの過程にシンプルにまとめられています。

あとはどんどん練習していくだけです。

興味のある方はお問い合わせください。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!