海岸を散歩するコースにモクマオウ並木があります、沖縄ではなじみの植物です。「トキワギョリュウ」というかっこいい別名(和名)があります。正式な名前はモクマオウです。※名前ついでに書くと、私は勝手に〈モクマオウ⇨魔王、トキワギョリュウ⇨竜〉とイメージしてしまい、どちらもかなりの迫力です

先日、モクマオウの花が咲いているのをみつけました、どんな花だと思いますか?

「え、モクマオウに花が咲くの?」

という声が聞こえてきそうです。

「咲きますよ!」

さて、どういう花でしょう、

色は? 形は? 大きさは?

ちなみにモクマオウには雄花(おばな)と雌花(めばな)があります。

⬇︎

⬇︎

⬇︎

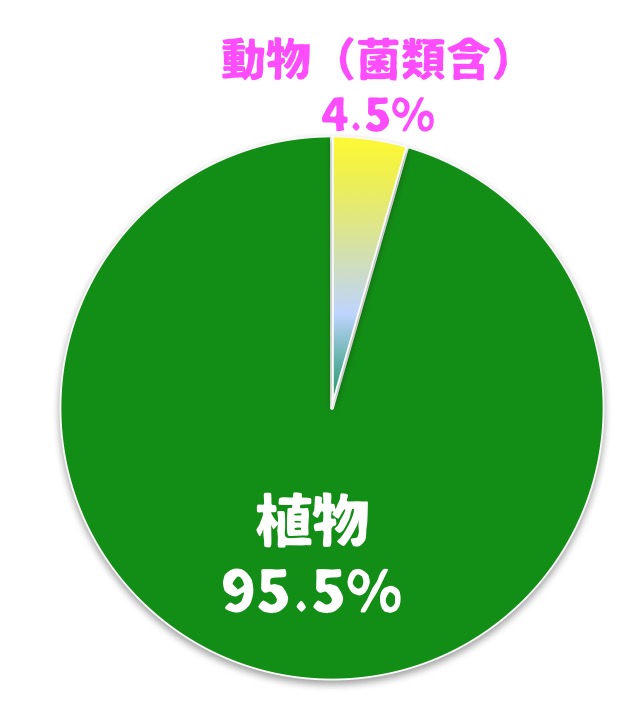

風や虫たちが花粉を運んでくれるように進化してきた植物たちの花は、たいてい目立たないつくりをしています。

これは雌花(めばな)です。

けっこう小さいですよ。

この花が成長していくと、マツボックリ型の実になります。

姿形が驚くほど変わってしまう花から実への変化をみると、芋虫が蝶になるような昆虫の変態の逆を思わせます。

雄花(おばな)は、こんな感じ。

線状の葉の先に咲くんですよ。※雄花も雌花もちょうど今日この頃の姿です

モクマオウの下を歩くたくさんの人たちは雄花や雌花が咲いていることを気づかずに行き過ぎるのでしょう。

沖縄ではちょうど今が見頃です、近くにあったら、雄花と雌花を探してみませんか。 ※雌花は探しにくいので、足をとめてじっくり眺めてみましょう

追記)

〈たの研〉がお勧めしている植物図鑑があります、〈たの研〉を応援してくださっている一人、安里肇栄(あさと ちょうえい)さんが出している図鑑シリーズです。

「沖縄 木の実さんぽ」に、モクマオウの実が紹介されています。

沖縄で身近に出会えるものを紹介していてクラスに一冊置いておきたい本です。

① 毎日1回の〈いいね〉クリックで「たの研」がもっと元気になる!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

https://amzn.to/43UzzBB