県外を旅行中の読者のAさんから写真が送られてきました。

宝石のように美しく輝いています、草の葉が凍りついたのでしょう。

そうか、すでに県外ではこんなに寒いところもあるのか、山かな…

サイトの読者仲間の作品として紹介しようと思ってクリックする拡大されて、氷ではなく水滴だと気づきました。

Aさん曰く「凍りついた粒がとけて水滴になったものです」

クモの糸にそって水玉がたくさんできています。

何粒くらいあると思いますか?

大小1000以上です。

Aさんのように旅行しなくても、感動する景色は私たちのまわりにもたくさんあります。それに気づけないのは、慌ただしく日々を過ごしていくからでしょう。

これは身近にある私が好きな空です、〈第3たの研〉近くのショッピングセンターからの眺めです。山や海までいかなければ、空はほぼ電線に切り取られてしまいます。近くの公園にも電線が張り巡らされていて、なかなかこうはいきません。

広い公園なら、こういう空をみることができるかもしれません。

たとえば移動の間15分、公園に立ち寄って植物たち虫たちを眺める、そういう時間があると、暮らしはだいぶ違ってくるでしょう。

みなさんの好きな景色があったらぜひ教えてください。

機会をみつけて、このサイトで紹介したいと思います。

① 一記事につき1回の〈いいね〉クリックは「たの研」の大きな応援の一票になります!⬅︎応援クリック

② たのしい教育を本格的に学ぶ〈たのしい教育メールマガジン-週刊/有料〉を購読しませんか! たのしい教育の実践方法から発想法、映画の章ほか充実した内容です。講座・教材等の割引もあります(紹介サイトが開きます)

③ 受講費、教材費、スーパーバイズなどの費用は全て、たくさんの方達へのたのしい教育の普及、ひとり親家庭など困窮した方たちへの支援に利用されています

⭐️ 「いいね」と思った方は〈SNSや口コミ〉でぜひこのサイトを広げ、応援してください!

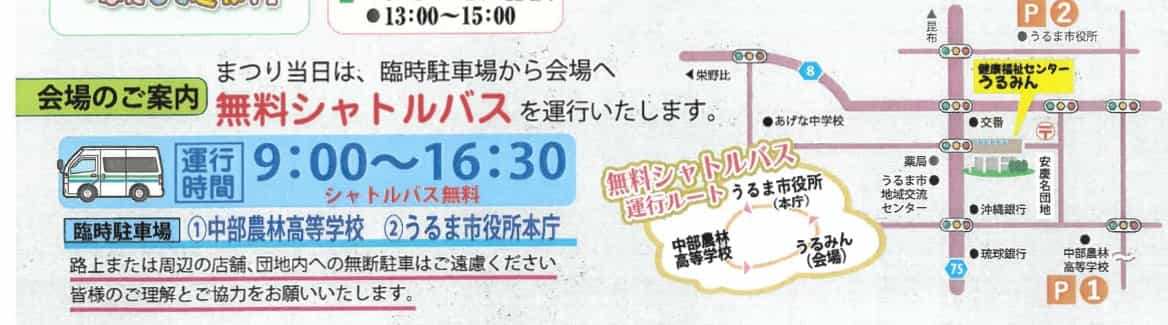

シャトルバスもあります、予想していたより大きなイベントです、よろしければどうぞ。

シャトルバスもあります、予想していたより大きなイベントです、よろしければどうぞ。